どの急速冷凍方式が最適かは、食品の特性と運用条件で大きく変わります。本記事では主要5方式(エアブラスト・液体凍結・窒素凍結・電磁場・3D)を、コスト・品質・生産性の観点で徹底比較。結論を先に示し、そのうえで仕組み・メリット・課題・用途を具体的に解説します。

Contents

結論:目的別おすすめ

- とにかく導入しやすく量を捌きたい:エアブラスト(ただし乾燥・ムラ対策は必須)

- 均一性を重視し乾燥を避けたい:液体凍結(包装の手間と液体管理コストに留意)

- 最高品質を狙う高付加価値食材:窒素凍結(運用コストと安全体制が前提)

- エアブラストの改良でドリップ低減:電磁場フリーザー(電力コストとEMI対策を確認)

- 品質と効率のバランスを広くカバー:3Dフリーザー(高湿度×立体冷気で乾燥とムラを抑制)

なぜ急速冷凍が重要なのか

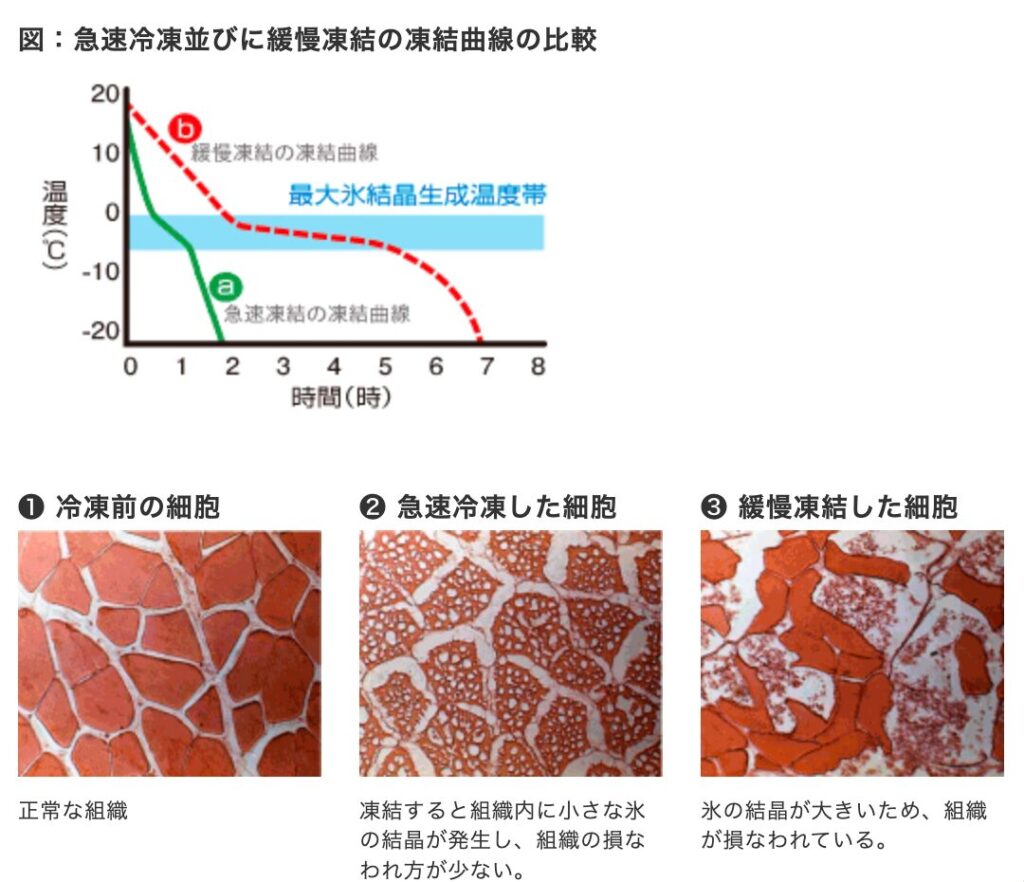

緩慢冷凍では氷結晶が大きく成長し、解凍時のドリップや食感劣化を招きます。対照的に、短時間で一気に凍らせる急速冷凍なら氷結晶が微細化し、うまみや食感を保ちやすくなります。その結果、品質維持だけでなく、在庫の安定化と廃棄ロスの削減にも直結します。

5方式を徹底解説

| 方式 | 仕組み | メリット | 課題 | おすすめ用途 |

|---|---|---|---|---|

| エアブラスト方式 | −30℃台の冷気をファンで強制循環して凍結。 | 設備価格が比較的低い/多量処理/包装形態を選ばない。 | 乾燥しやすい/積み方でムラ/ファンの電力コスト。 | 成形が崩れにくい食品、大量生産ライン。 |

| 液体凍結方式 | 冷却したアルコールや塩水に浸漬して均一に凍結。 | 伝熱が速くムラが少ない/乾燥抑制。 | 真空包装が前提/柔らかい食材は形状変化リスク/液体管理コスト。 | 乾燥させたくない野菜や惣菜など。 |

| 窒素凍結方式 | −196℃の液体窒素で瞬時に凍結。 | 最速クラスの凍結で細胞破壊を最小化/高級食材に最適。 | 窒素補充コスト/専用タンク・安全管理・資格が必要。 | 高付加価値の魚介・肉・スイーツなど。 |

| 電磁場フリーザー | エアブラストに電磁場制御を加え、結晶化を抑制。 | ドリップ低減/既存設備のアップグレードが可能。 | 電力コスト増/電磁干渉配慮/乾燥・ムラ課題は残る。 | エアブラストからの品質改善を狙うライン。 |

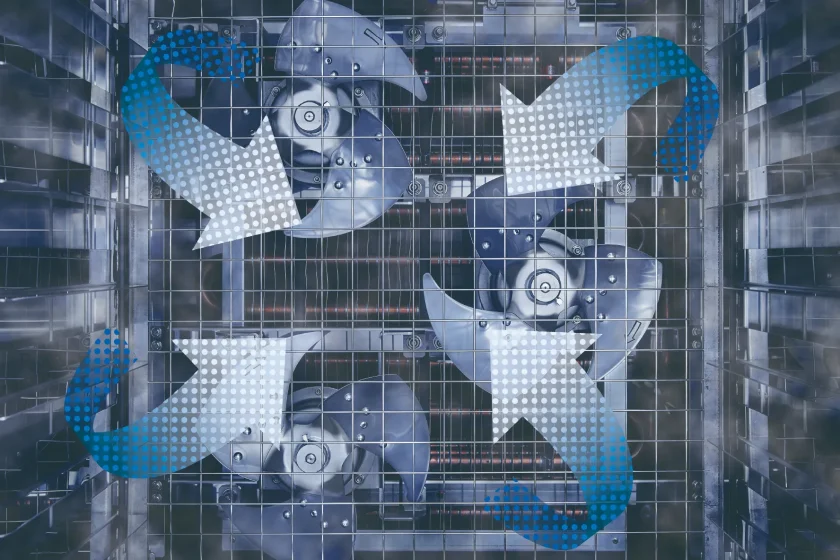

| 3Dフリーザー® | 高湿度の冷気を立体的に循環し、食品全体を均一冷却。 | ムラが少ない/乾燥抑制/真空包装不要/ガス・液体補充不要で安定運用。 | 初期費用はやや高め/積み過ぎで効率低下(影響は軽微)。 | 幅広いメニューを安定品質で量産したい厨房・工場。 |

方式別比較表:一目でわかる違い

| 比較項目 | エアブラスト | 液体凍結 | 窒素凍結 | 電磁場 | 3D |

|---|---|---|---|---|---|

| 初期導入コスト | 低~中 | 中~高 | 高 | 中~高 | 中 |

| 月間運用コスト | 中(電気) | 高(液体補充) | 非常に高(窒素補充) | 高(電力大) | 低~中(電気のみ) |

| 包装の必要性 | 必要 | 真空必須 | 不要 | 必要 | 不要 |

| 乾燥リスク | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 |

| 冷凍ムラ | 発生しやすい | 少ない | 少ない | 発生しやすい | 非常に少ない |

| 生産効率 | 高 | 中 | 中~低 | 高 | 高 |

| 品質保持 | 中 | 良好 | 優れている | 良好 | 優れている |

| 管理の容易さ | 比較的簡単 | やや複雑 | 複雑 | やや複雑 | 比較的簡単 |

ポイント

エアブラスト方式は『風による乾燥』、リキッド方式は『溶液の付着』を防ぐため、どちらも凍結前の真空包装が避けられません。 しかし、この包装による強力な締め付けは、身の角を潰すだけでなく細胞そのものを物理的に圧迫・変形させます。この負荷が解凍時の復元を妨げ、結果として大量のドリップ流出を助長してしまうのです。

この『圧力による劣化』を根本から解決するのが、3Dフリーザーです。 乾燥を起こさない特殊な高湿度3D冷気により、事前のパックを不要にしました。 ストレスフリーな状態で細胞を凍らせるため、解凍後も組織が復元しやすく、まるで生のままのような『角』と『食感』を再現できるのです。」

導入前チェック:4つの要点

- 食品特性の明確化:水分量・形状・価格帯で方式は変わる。高級魚は窒素 or 3D、野菜は液体 or 3Dが目安。

- 総コストで比較:初期費用だけでなく、電気・補充・保守・人件費を累計で評価。

- 設置要件の確認:電源容量・放熱・防火・窒素設備やEMIなど、安全要件を事前に洗い出す。

- テスト導入:自社食材で凍結→解凍の品質(見た目・食感・ドリップ)を実機で検証。

よくある質問(FAQ)

A. 目安は−30℃以下です。ただし、速度・湿度・風量の設計が品質に直結します。

A. 原則として真空包装で液体と食品が直接触れない運用を行います。包装工程の品質管理が重要です。

A. 補充費用と安全管理の固定費が乗るため、他方式より高コストになりやすい一方、品質面のメリットが大きい方式です。

A. 立体循環×高湿度で「ムラと乾燥」を抑制します。包装やガス・液体補充の手間が不要で運用が安定しやすい点が特長です。

A. 自社食材での試験凍結と、導入後の総コスト試算(電力・補充・保守・人件費)をセットで行いましょう。

まとめ

エアブラストは導入容易、液体は均一、窒素は最上級品質、電磁場は改良型、そして3Dはバランスの良さが強み。最適解は食材・数量・現場条件で変わります。なお、実地テストと総コスト試算を伴う選定が、結局は最短での成功につながります。

関連記事

•【おすすめ記事】急速冷凍とは?仕組みからメリット、導入方法まで解説

•急速冷凍とHACCP|安全な食品提供を実現する衛生管理のポイント