「生の魚を食べたいけど、アニサキスが心配で躊躇してしまう…」「冷凍すれば本当に安全になるのかな?」と不安に思っている方も多いでしょう。

魚の生食を安全に楽しむためには、アニサキス対策の正しい知識を身につけることが大切です。

この記事では、魚の安全な調理方法や食中毒予防に関心がある方に向けて、

– アニサキスの特徴と危険性について

– 冷凍によるアニサキス対策の正しい方法

– 家庭での安全な魚の取り扱い方

上記について、解説しています。

食の安全は健康を守る上で最も重要な要素の一つです。

正しい知識と対策方法を知ることで、美味しい魚料理を安心して楽しむことができるようになりますよ。

この記事を参考に、ご家庭でも適切なアニサキス対策を実践してみてください。

Contents

アニサキスとは何か?その基本を知る

アニサキスとは、生の魚介類に寄生する線虫の一種です。この寄生虫は主に海洋生物の内臓に存在し、適切な処理がされていない魚を生で食べることで人体に侵入します。日本の食文化では刺身や寿司など生魚を食べる習慣があるため、アニサキス食中毒のリスクが特に高いといえるでしょう。

アニサキスによる食中毒が発生する主な理由は、この寄生虫が人間の胃壁や腸壁に刺入して激しい痛みや炎症を引き起こすからです。魚の内臓から筋肉部分へ移動したアニサキスは、魚が死んだ後も生き続けることができます。そのため、鮮度の良い魚であっても、アニサキスが存在する可能性は十分にあります。

例えば、サバやサンマなどの青魚や、イカ、アジなどはアニサキスの寄生率が高いことで知られています。これらの魚を生で食べる際には特に注意が必要です。また、近年ではサーモンやカツオなど、従来あまり問題視されていなかった魚種からもアニサキスが検出されるケースが増えています。

以下で、アニサキス症の具体的な症状や影響について詳しく解説していきます。

アニサキスの基本情報と特徴

アニサキスは主に海産魚に寄生する線虫の一種で、生きた状態で人間が摂取すると食中毒を引き起こす危険な寄生虫です。

体長は2〜3cm程度で白色または乳白色をしており、魚の内臓や筋肉部分に潜んでいます。

特に注目すべき特徴は、その強い生命力です。

アニサキスは酸や塩に対して非常に強い耐性を持っているため、酢の物や塩漬けなどの調理法では死滅しません。

「刺身を食べたら数時間後に激しい腹痛が…これってもしかしてアニサキス?」と心配になったことがある方もいるでしょう。

実はアニサキスは魚の内臓に主に寄生していますが、魚が死ぬと内臓から筋肉部分(私たちが食べる部分)へ移動する習性があります。

このため、鮮度が落ちた魚ほどアニサキスが身に移動している可能性が高まるのです。

アニサキスを確実に死滅させる方法は、60℃以上で1分間以上の加熱か、-20℃で24時間以上の冷凍処理です。

日本では特にサバやサンマ、イカなどの海産物に多く見られ、近年では食中毒の原因として注目されています。

アニサキスによる食中毒を防ぐには、新鮮な魚を選ぶことと適切な処理が不可欠です。

アニサキスが引き起こす食中毒の理由

主な理由は、生きたまま体内に侵入することで起こる組織侵襲にあります。

アニサキスは寄生虫の一種で、魚の内臓や筋肉に寄生しています。

私たちが生の魚を食べると、アニサキスが胃や腸の壁に潜り込み、その過程で激しい痛みや炎症を引き起こすのです。

「生魚を食べた後に突然の腹痛が…これってもしかして?」と心配になったことがある方も多いのではないでしょうか。

アニサキスによる食中毒は細菌性の食中毒とは異なり、抗生物質が効きません。

また、アニサキスは熱に弱いという特性がありますが、塩や酢、わさびなどの調味料では死滅しないことが確認されています。

冷凍処理は家庭でできる有効な対策の一つで、-20℃で24時間以上冷凍することでアニサキスを死滅させることができます。

しかし、冷凍処理をしていない刺身や寿司を食べる際は、特に注意が必要でしょう。

アニサキスによる食中毒の発症時間は、食後数時間から十数時間と比較的早いのが特徴です。

早期発見と適切な処置が重要なため、生魚を食べた後に強い腹痛がある場合は、すぐに医療機関を受診することをお勧めします。

アニサキス症の症状と影響

アニサキス症は、生の魚介類に寄生するアニサキス幼虫を摂取することで発症する食中毒です。症状の重さは個人差がありますが、適切な知識があれば予防と対処が可能です。

アニサキス症の症状は主に激しい腹痛として現れます。食後数時間以内に上腹部に突然の痛みが生じ、吐き気や嘔吐を伴うことが多いでしょう。これは寄生虫が胃や腸の壁に刺入することで引き起こされる炎症反応によるものです。

具体的には、アニサキスが胃壁に刺入すると「胃アニサキス症」、腸壁に刺入すると「腸アニサキス症」と分類されます。また近年では、アニサキスのタンパク質に対するアレルギー反応も報告されており、蕁麻疹や呼吸困難などのアナフィラキシー症状を引き起こす場合もあります。重症例では緊急の医療処置が必要となることも。

以下で、胃アニサキス症、腸アニサキス症、そしてアニサキスアレルギーについて詳しく解説していきます。

胃アニサキス症の特徴と症状

胃アニサキス症は、生の魚介類に寄生しているアニサキス幼虫が胃壁に刺入することで発症する食中毒です。

症状の特徴として最も顕著なのは、食後数時間以内に現れる激しい腹痛です。

この痛みは「刺すような」「焼けるような」と表現されることが多く、上腹部に集中して現れます。

「生魚を食べた後に突然の激痛が…これはもしかしてアニサキスかも?」と不安になる方も多いでしょう。

吐き気や嘔吐を伴うことも特徴的で、症状が重い場合は冷や汗や顔面蒼白などのショック症状が現れることもあります。

胃アニサキス症の場合、アニサキスが胃壁に刺入してから約2〜8時間で症状が出現します。

これは腸アニサキス症よりも発症が早いという特徴があります。

また、症状が出る前に魚を冷凍処理していれば、アニサキスは死滅するため発症を防げます。

冷凍処理は家庭用冷凍庫でも-20℃で24時間以上保持することで効果があります。

胃アニサキス症は内視鏡検査によって診断され、アニサキス幼虫を除去することで症状は速やかに改善します。

放置すると数日間痛みが続くこともあるため、生魚を食べた後に強い腹痛を感じたら、早めに医療機関を受診することが重要です。

腸アニサキス症の症状とは?

腸アニサキス症は、アニサキス幼虫が腸に寄生することで発症する食中毒です。胃アニサキス症と比べると症状の出現が遅く、食後12〜72時間後に現れることが特徴です。

主な症状は激しい腹痛で、特に右下腹部に強い痛みを感じることが多いでしょう。この痛みは急性虫垂炎(いわゆる盲腸)と間違われることもあります。「なんだか盲腸のような痛みがある…」と思ったら、生の魚を食べた記憶がないか思い出してみることが重要です。

腸アニサキス症の症状には以下のようなものがあります。

– 激しい腹痛(特に右下腹部)

– 吐き気や嘔吐

– 発熱

– 下痢

胃アニサキス症と異なり、腸アニサキス症は内視鏡での虫体除去が難しいため、多くの場合は対症療法で経過観察となります。症状が重い場合は手術が必要になることもあるため、早期の医療機関受診が重要です。

腸アニサキス症を予防するには、魚の冷凍処理が最も効果的です。-20℃で24時間以上冷凍することでアニサキス幼虫を確実に死滅させることができます。

腸アニサキス症は適切な対応をしないと重症化する可能性もあるため、生魚を食べた後に原因不明の腹痛が続く場合は、医師に生魚摂取の事実を伝えて診察を受けることが大切です。

アニサキスアレルギーのリスク

アニサキスアレルギーは、通常の寄生虫感染とは異なる深刻な健康リスクをもたらします。冷凍処理でアニサキスを死滅させても、アレルゲンタンパク質は残存するため、感作された方は症状が出る可能性があるのです。

アニサキスアレルギーの主な症状には、じんましんや呼吸困難、最悪の場合はアナフィラキシーショックなどが含まれます。「以前は魚を問題なく食べられたのに、急に体調が悪くなった…」という経験をした方は、アニサキスアレルギーの可能性を疑ってみる必要があるでしょう。

特に注意すべき点として、アレルギー反応はアニサキスが生きているかどうかに関係なく発生します。冷凍や加熱で死滅させても、アレルゲンは残るからです。

アレルギーが疑われる場合の対応方法は以下の通りです。

– 医療機関での検査:専門医によるアレルギー検査を受けましょう

– 魚の選択と調理法の見直し:リスクの高い魚種を避け、十分な加熱調理を心がける

– 緊急時の備え:重度のアレルギーがある場合は、エピペンなどの緊急薬を携帯する

アニサキスアレルギーは一度発症すると生涯続く可能性があるため、早期発見と適切な対策が重要となります。

アニサキスを防ぐための冷凍方法

アニサキスを防ぐための冷凍方法は、家庭でも簡単に実践できる効果的な対策です。冷凍処理によってアニサキス幼虫を確実に死滅させることができるため、生魚を安全に楽しむための重要な手段となります。

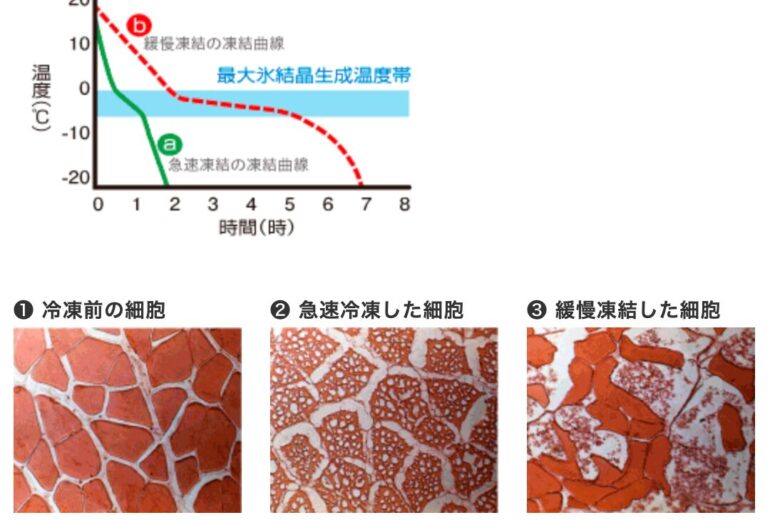

冷凍がアニサキス対策として有効なのは、寄生虫が低温に弱いという特性があるからです。アニサキス幼虫は-20℃以下の環境に24時間以上さらされると死滅します。この性質を利用することで、市販の刺身や自宅で調理する魚の安全性を高めることができるのです。

具体的には、家庭用冷凍庫(-18℃程度)であれば、魚を少なくとも48時間以上冷凍することが推奨されています。業務用の急速冷凍設備では-35℃で15時間以上の処理が基準とされています。ただし、家庭用冷凍庫の場合は温度が安定しないこともあるため、より長い時間(72時間程度)冷凍するとさらに安心でしょう。以下で詳しく解説していきます。

安全にアニサキスを防ぐ冷凍のポイント

アニサキスを確実に死滅させるには、-20℃以下で24時間以上の冷凍処理が必要です。この温度と時間が守られれば、生食でも安全に魚を楽しむことができます。

家庭用冷凍庫の多くは-18℃程度のため、より長い時間(48時間以上)の冷凍が推奨されます。「家庭の冷凍庫で本当に大丈夫かな…」と不安に思う方もいるでしょう。確実を期すなら、冷凍庫の温度設定を最も低くして、少なくとも2日間は冷凍しておきましょう。

冷凍する際のポイントは以下の通りです。

– 新鮮な魚を使用する

鮮度が良い魚ほどアニサキスの寄生数が少ない傾向があります。

– 小分けにして薄く平らに冷凍する

厚みのある状態だと中心部まで冷えにくく、アニサキスが生き残る可能性があります。

– 解凍後はすぐに調理する

解凍と再冷凍を繰り返すと、食品の安全性が損なわれる恐れがあります。

冷凍処理は見た目や食感に影響することがありますが、刺身よりも漬け丼や軽く炙る料理に使用すれば、その変化を最小限に抑えられます。

適切な冷凍処理は、アニサキスによる食中毒を防ぐ最も効果的な家庭での対策方法といえるでしょう。

家庭でできるアニサキス対策の実践

家庭での効果的なアニサキス対策は、正しい冷凍処理が鍵となります。アニサキスは-20℃で24時間以上の冷凍で確実に死滅するため、家庭用冷凍庫でも実践可能です。

まず、魚を購入したらすぐに対策を始めましょう。

– 新鮮な魚を選ぶ

鮮度が良いほどアニサキスが内臓から筋肉部へ移動する可能性が低くなります。

– 速やかに内臓を除去する

アニサキスは主に内臓に寄生しているため、早めの内臓除去が効果的です。

– 冷凍前に小分け包装する

食べる分量ごとにラップやジップロックで小分けにすると、冷凍効率が上がります。

「この手間が面倒だな…」と感じる方もいるでしょう。しかし、食中毒予防のためには必要な工程です。

冷凍する際は、家庭用冷凍庫の温度設定を最も低く(-18℃以下が理想)し、少なくとも48時間は冷凍状態を保ちましょう。業務用冷凍庫より温度が高いため、安全のために長めに設定します。

解凍後は速やかに調理し、生食する場合は目視でアニサキスがないか確認することも大切です。

これらの対策を習慣化することで、家庭でも安心して魚料理を楽しめるようになります。

アニサキスが見つかりやすい魚

アニサキスが見つかりやすい魚は、主に回遊性の大型魚や深海魚に多く存在します。これらの魚種を知っておくことで、食事の際の注意点や適切な下処理方法を心得ることができるでしょう。

アニサキスが多く寄生する魚には、サバ、サンマ、イワシ、アジなどの青魚が代表的です。また、サケ、イカ、タラ、カツオ、ブリなども要注意の魚種として知られています。これらの魚は回遊性が高く、アニサキスの幼虫が寄生している小型甲殻類を餌としていることが主な理由です。

例えば、サバやサンマは特にアニサキスの寄生率が高いとされ、刺身で食べる際には十分な注意が必要です。スーパーで購入した魚でも、内臓の近くや筋肉部分にアニサキスが潜んでいる可能性があります。

これらの魚を生で食べる場合は、しっかりと目視確認を行うか、-20℃で24時間以上の冷凍処理をすることが重要です。特に家庭で刺身を調理する際は、明るい場所で白い皿を使って、小さな白い糸状のアニサキスを見つけやすくする工夫も効果的でしょう。

注意が必要な魚種とその理由

アニサキスの寄生リスクが高い魚種を知ることは、食中毒予防の第一歩です。

特に注意が必要なのは、サバ、サンマ、イワシ、アジなどの青魚です。

これらの魚はアニサキスの寄生率が高く、生食する際には細心の注意が求められます。

「刺身を食べるのが怖くなってしまった…」と感じる方もいるかもしれませんが、正しい知識があれば安全に魚を楽しむことができます。

サケやイカも要注意の魚種として知られています。

特にサケは北海道や東北地方の河川に遡上する際にアニサキスに感染することが多いとされています。

イカの内臓部分にもアニサキスが寄生していることがあるため、内臓の処理は確実に行う必要があるでしょう。

これらの魚種が危険視される理由は、アニサキスの生活環と深く関係しています。

アニサキスはオキアミなどの甲殻類を中間宿主とし、それを食べた魚の内臓や筋肉に移行して寄生します。

特に回遊魚は広範囲を移動するため、様々な海域でアニサキスに感染する機会が多くなるのです。

冷凍処理は家庭でできる効果的なアニサキス対策の一つです。

-20℃で24時間以上冷凍することで、アニサキスを確実に死滅させることができます。

ただし、家庭用冷凍庫の多くは-18℃程度のため、より長時間(48時間以上)の冷凍が望ましいとされています。

魚種によるアニサキスリスクを理解し、適切な対策を講じることが食の安全を守る鍵となります。

アニサキスに関するよくある質問

多くの方が疑問に思われる点をまとめました。アニサキスは生魚を食べる日本人にとって身近な食中毒リスクであり、正確な知識を持つことが予防の第一歩となります。

アニサキスについては様々な疑問が寄せられますが、特に「どうやって見分けるのか」「感染したらどうすればいいのか」といった実践的な質問が多いようです。これらの疑問に答えることで、日常生活での安全な魚の取り扱いに役立てていただけるでしょう。

例えば、「冷凍すれば本当に安全なのか」という質問には、-20℃で24時間以上の冷凍処理が効果的であると科学的に証明されています。また「市販の刺身は安全か」という質問に対しては、多くの流通魚は既に冷凍処理されているものの、完全に安全とは言い切れないため、自分でも確認する習慣が大切です。

以下では、アニサキスの検査方法や具体的な治療法、さらに効果的な予防策について詳しく解説していきます。

アニサキスの検査と治療はどうする?

アニサキスが疑われる場合、早期の検査と適切な治療が重要です。診断は主に内視鏡検査によって行われ、胃の中のアニサキス虫体を直接確認します。

症状が出てから8時間以内であれば、内視鏡を使って虫体を摘出する治療が最も効果的です。この処置により、ほとんどの場合は症状が劇的に改善します。

「病院に行くべきか迷っている…」という方も多いでしょう。激しい腹痛や嘔吐などの症状がある場合は、できるだけ早く消化器内科や救急外来を受診することをお勧めします。

内視鏡検査ができない場合や、腸アニサキス症の場合は、画像診断(CT、超音波検査など)で腸壁の肥厚や腹水の有無を確認することもあります。

治療方法は主に以下の3つです。

– 内視鏡的摘出:最も確実な治療法で、虫体を直接取り除きます

– 対症療法:鎮痛剤や制吐剤などで症状を和らげます

– 経過観察:アニサキスは通常1週間程度で自然に死滅するため、症状が軽い場合は経過を見ることもあります

冷凍処理した魚を食べることでアニサキスの感染リスクを大幅に減らせるため、予防が最も重要な対策といえるでしょう。

アニサキスの予防策は何がある?

アニサキスの予防には複数の効果的な方法があります。冷凍処理はその中でも最も確実な対策の一つです。

家庭用冷凍庫(-20℃以下)で24時間以上冷凍することで、アニサキス幼虫を確実に死滅させることができます。

業務用の急速冷凍機を使用する場合は、-35℃で15時間以上、または-20℃で24時間以上の冷凍処理が推奨されています。

「冷凍すると魚の味が落ちるのでは…」と心配される方もいるでしょう。確かに魚種によっては風味や食感に変化が生じることがありますが、安全性を考えれば十分価値のある対策です。

冷凍以外の予防法としては以下のものがあります。

– 加熱処理

70℃以上で1分間以上の加熱でアニサキスは死滅します。

– 内臓の速やかな除去

アニサキスは魚の内臓に多く寄生しているため、釣った魚はすぐに内臓を取り除くことが効果的です。

– 目視確認

魚の身を薄く切り、光に透かして確認することでアニサキスを発見できることもあります。

これらの予防法を組み合わせることで、アニサキス症のリスクを大幅に減らすことが可能になります。

アニサキスに関する誤解と真実

アニサキスに関する誤解は多く、正しい知識を持つことが重要です。

まず、「加熱すれば絶対に安全」という考えは部分的に正しいものの、全ての調理場面で実践できるわけではありません。アニサキスは60℃以上で1分間の加熱で死滅しますが、刺身や寿司など生食を楽しむ文化では加熱できません。

「冷凍すれば必ず死滅する」という認識も注意が必要です。家庭用冷凍庫(-18℃程度)では、最低24時間以上の冷凍が必要とされています。「ちょっと冷凍庫に入れておけば大丈夫」という考えは危険でしょう。

「見た目でわかる」という誤解も存在します。アニサキスは白色の糸状で長さ2〜3cmほどですが、魚の身に潜り込んでいると素人目では発見が難しいことがあります。

「市販の魚は安全」という思い込みも要注意です。確かに流通過程で対策が取られていますが、完全ではありません。

「アニサキスがいる魚は全て危険」という極端な考えも誤りです。適切な処理をすれば安全に食べられます。

「冷凍魚は味が落ちる」という意見もありますが、急速冷凍技術の発達により、品質を保ったまま安全に食べられる商品も増えています。

正しい知識と適切な対策で、魚の美味しさを安全に楽しみましょう。

まとめ:アニキサス対策で安心な食生活を

アニキサスによる食中毒は適切な対策で防ぐことができます。マイナス20度で24時間以上の冷凍処理は、家庭でも実践できる効果的な対策法であり、特に刺身や寿司など生食する場合には重要な予防手段となるでしょう。これまで魚を生で食べることに不安を感じていた方も、正しい知識と対策を身につけることで、和食文化の醍醐味である刺身や寿司を安心して楽しめるようになります。

株式会社コガサンでは、食品の美味しさをそのまま閉じ込める3Dフリーザーを製造しています。

急速冷凍技術を導入することで、従来の冷凍方法では難しかった風味と食感を維持することが可能です。

3Dフリーザーにご興味のある方は、ぜひ株式会社コガサンまでお気軽にお問い合わせください。

デモテストのご予約や、製品に関するご質問など、専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。

実際に3Dフリーザーをお使いいただいている水産加工様の導入事例

ドリップが出ないから「良い状態で冷凍した」と胸を張れる。福岡の老舗卸・ふくます水産が3Dフリーザーで実現した、解凍してもプリプリな極上トラフグ。需要の波に左右されず、通年安定取引を可能にした水産加工の成功事例です。

山口県萩市の行列店「梅乃葉」が、冷凍不可能と言われた「活イカの透明感」を完全再現!急速冷凍機「3Dフリーザー」導入で仕入れを安定させ、通販で大ヒット商品を生み出した秘密とは?鮮度にこだわる飲食店必見の導入事例です。

店舗を持たない工場が「日本一おいしい」と評価される秘密。福岡養鰻が3Dフリーザーで挑んだ、焼きたての「豊前小倉流」蒲焼きの完全再現。外はパリッ、中はふっくらした食感を閉じ込め、通販で爆発的ヒットを生んだ事例です。

広島牡蠣の卸・カネウが実現した「縮まない冷凍牡蠣」。3Dフリーザーの導入で、解凍後もプリプリの食感と旬の味を維持。ドリップ抑制と生産効率アップを両立し、一年中美味しい牡蠣を届ける水産加工の成功事例をご紹介します。