蕎麦・製麺工場が急速冷凍機を導入すると、品質を落とさずに繁忙期の供給を平準化できます。さらに、在庫最適化・ロス削減・人員計画の安定化に直結し、EC向けの冷凍そば販売にも展開しやすくなります。

本記事では、導入メリット・品質の考え方・選定基準・費用と回収期間の目安・導入手順・成功事例・FAQまで、蕎麦メーカー目線で具体的に解説します。

Contents

この記事で分かること

- 蕎麦メーカーが直面する課題と急速冷凍機で解けるポイント

- 品質を守る急速冷凍の要点(コシ・香り・切れ率・ドリップ)

- 選定時に必ず見るべき仕様とチェックリスト

- 費用と回収期間の考え方(目安)

- 導入までの手順と注意点

- 成功事例と、よくある質問

蕎麦メーカーが直面する典型課題

まず、蕎麦は季節変動が大きく、年末年始や催事で需要が急増します。しかし製麺ラインや人手は一気に増やせません。そのため、以下の課題が生じがちです。

- 繁忙期の供給不足と品質のブレ

- 原材料・人件費の増加とロス(売れ残り・返品)

- 在庫の過不足によるキャッシュ負担

- 人員配置・シフトの不安定化

つまり、「品質を保ったまま前倒し生産し、ピーク時は在庫を放出する」仕組みが必要です。その鍵が急速冷凍です。

急速冷凍機で実現できること

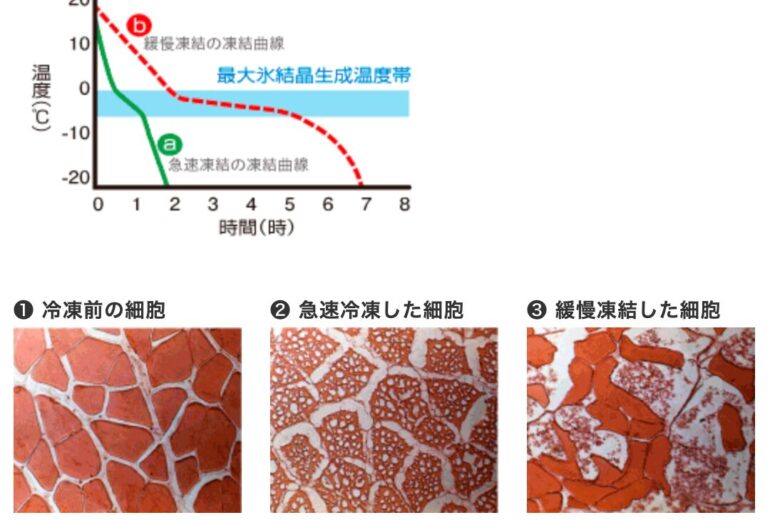

- 品質保持:短時間で中心まで凍結し、解凍後のコシ・香り・食感をキープ。ドリップや麺切れを抑制。

- 生産平準化:閑散期に前倒しで製造→冷凍保管→繁忙期は出庫中心に。

- 在庫最適化:製販計画に合わせて安全在庫を確保。欠品・過剰の両方を圧縮。

- ロス削減:品質劣化・返品・作り直しの低減。結果として原価率改善。

- 新規販路:EC/卸向けの冷凍そばの立ち上げが容易に。

- 人員安定:前倒し生産で繁忙期の残業・応援を最小化。

品質評価の観点(目安)

- 麺の切れ率:急速冷凍+適正包装で解凍後の切れ率を低減

- ドリップ量:解凍後の水分離を抑え、食感の再現性を担保

- 官能評価:香り・コシ・のど越しをブラインドで比較

さらに、実ラインに近い条件でデモテストを行い、レシピ・冷凍条件・包装を最適化するのが近道です。

機種選定の基準(チェックリスト)

- 処理能力(一度に冷凍できるkg/バッチ、または連続式のkg/時)

- 到達温度と時間(中心温度-18℃までの到達時間)

- 温度ムラ(トレー位置によるばらつき)

- 清掃性・衛生性(HACCP対応、洗浄性、材質)

- 設置寸法・動線(搬入・既存ラインとの接続方式)

- 消費電力・ランニングコスト(COP、デフロスト方式)

- メンテ性(保守体制、消耗部品、停止時間)

そのため、実機デモと現場レイアウトの事前検討が重要です。

費用と回収期間の考え方(目安)

投資の妥当性は、ロス削減・人件費平準化・在庫機会損失の低減・新売上(冷凍そば)の合算で評価します。

- 初期費用:本体+搬入設置+既存ライン接続+電源/配管

- 回収シナリオ:ロス削減△、繁忙期残業△、販売拡大△を合算し年次キャッシュで回収

※数値は工場規模・稼働日数・レシピにより変動。デモテストで前提を固めるのが確実です。

導入までの手順

- 現状把握:製造量・繁忙期ピーク・歩留まり・返品率・在庫日数を確認

- デモテスト:実配合と狙い品質で冷凍条件を最適化

- 仕様確定:処理能力・設置寸法・保守条件を詰める

- レイアウト設計:前後工程(茹で・冷却・包装・保管)と動線を統合

- 立上げ&検証:初期バッチで品質・歩留まり・タクトを検証

- 平準化運用:生産計画と在庫基準を整備、EC販売のSKU/ロットも最適化

成功事例(モデルケース)

ある蕎麦メーカー(中規模、日産約3,000食想定)では、急速冷凍機の導入により、繁忙期の欠品ゼロを達成。前倒し生産によって繁忙期残業を約20%削減、返品・作り直しを抑えロス率を改善しました。さらに、EC向け冷凍そばを新規立ち上げ、通年売上の底上げにつながりました。(数値はモデルケースの目安)

よくある落とし穴と回避策

- 包装条件が不適切:→ 低温割れ/乾燥を招く。トレー/袋/真空度をテストで最適化。

- 搬入後の動線が悪い:→ 搬入前に現地レイアウトで人と物の流れを設計。

- 運用ルール未整備:→ 前倒し生産と在庫基準、ロット管理を標準化。

まとめ

急速冷凍機は、蕎麦メーカーの品質と生産性、そして販路拡大を同時に実現する投資です。まずは実レシピでの無償デモテストをご活用ください。最短で貴社に最適な条件を見つけ、導入効果を事前に可視化できます。