週末にまとめて作ったおかずや、特売でたくさん買った食材を冷凍庫に入れたものの、いざ食べようと解凍したら「なんだか味が落ちた」「食感がパサパサ、水っぽい」とがっかりした経験はありませんか。忙しい毎日の中で、作り置きやまとめ買いは時間短縮に欠かせない工夫ですが、せっかくの美味しい料理が台無しになってしまうのは避けたいものです。

もしかしたら、その原因は「冷凍方法」にあるのかもしれません。「瞬間冷凍」や「急速冷凍」といった言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。これらの技術は、単に食品を凍らせるだけでなく、美味しさや食感を損なわずに長期間保存するための、まさに魔法のような方法です。

この記事では、なぜ「速く凍らせる」ことが食品の美味しさを保つ鍵になるのか、その科学的な理由から、ご家庭で今日から実践できる具体的なコツまでを詳しくご紹介します。

Contents

結論:「瞬間冷凍」と「急速冷凍」に明確な定義の違いはない

作り置きした料理やまとめ買いした食材を冷凍したものの、いざ解凍してみると、味や食感が落ちてがっかりした経験はありませんか。特に、肉のドリップや野菜の水っぽさに直面すると、「せっかく冷凍したのに…」と残念な気持ちになるものです。このような課題を解決する手段として、「瞬間冷凍」や「急速冷凍」といった言葉を耳にする機会が増えています。これらの技術が、家庭での食事の質を向上させ、日々の食生活を豊かにする鍵となることは間違いありません。本記事では、なぜ食品を速く凍らせることが美味しさの維持に繋がるのか、その科学的な理由から、ご家庭で実践できる具体的なコツまでを詳しく解説します。読み終える頃には、冷凍保存に対する考え方が変わり、毎日の食卓がより充実したものになるでしょう。

なぜ呼び方が違う?それぞれの言葉が持つイメージ

「瞬間冷凍」と「急速冷凍」という言葉は、どちらも食品を素早く凍らせる技術を指しますが、法律や業界全体で統一された明確な定義上の違いは存在しません。一般的には、「急速冷凍」が技術的な枠組みや食品業界で広く用いられる総称であるのに対し、「瞬間冷凍」は、その急速凍結の中でも特に速さを強調した表現として使われることが多い、という関係性だと捉えていただくと分かりやすいでしょう。つまり、「急速冷凍」という大きなカテゴリーの中に、「瞬間冷凍」という、より高性能なイメージを伝えるための言葉が存在する、といったニュアンスです。このことを理解しておけば、以降の技術的な説明もスムーズに読み進められるはずです。

「凍結」と「冷凍」の違いとは?

「瞬間冷凍」と「急速冷凍」の言葉の使われ方には、それぞれの言葉が持つイメージやニュアンスが大きく影響しています。「急速冷凍」は、食品の鮮度や品質を保つための技術として、食品メーカーや研究機関などで公式な文書や技術的な説明によく用いられます。非常に科学的で、信頼性のある響きを持つ言葉と言えるでしょう。

一方で、「瞬間冷凍」は、より一般消費者の方々に、その技術のメリットを直感的に伝えるためのマーケティング表現として多用されます。「瞬時に凍らせることで、まるで時間が止まったかのように鮮度を保つ」というような、非常に高性能でハイスペックなイメージを喚起させやすい言葉です。例えば、とある食品メーカーのキャッチコピーで「〇〇瞬間冷凍!採れたての美味しさをそのまま食卓へ」といった表現を見かけることがありますが、これはまさに「瞬間冷凍」という言葉が持つインパクトを最大限に活用している例と言えるでしょう。

なぜ「速く凍らせる」のが重要?食品が美味しく保たれる仕組み

作り置きした料理やまとめ買いした食材を冷凍したものの、解凍してみたら「なんだか味が落ちた」「食感がパサパサになった」「水っぽくて美味しくない」と感じた経験はありませんか?実は、食品の美味しさを保ったまま冷凍するには「いかに速く凍らせるか」が非常に重要な鍵を握っています。

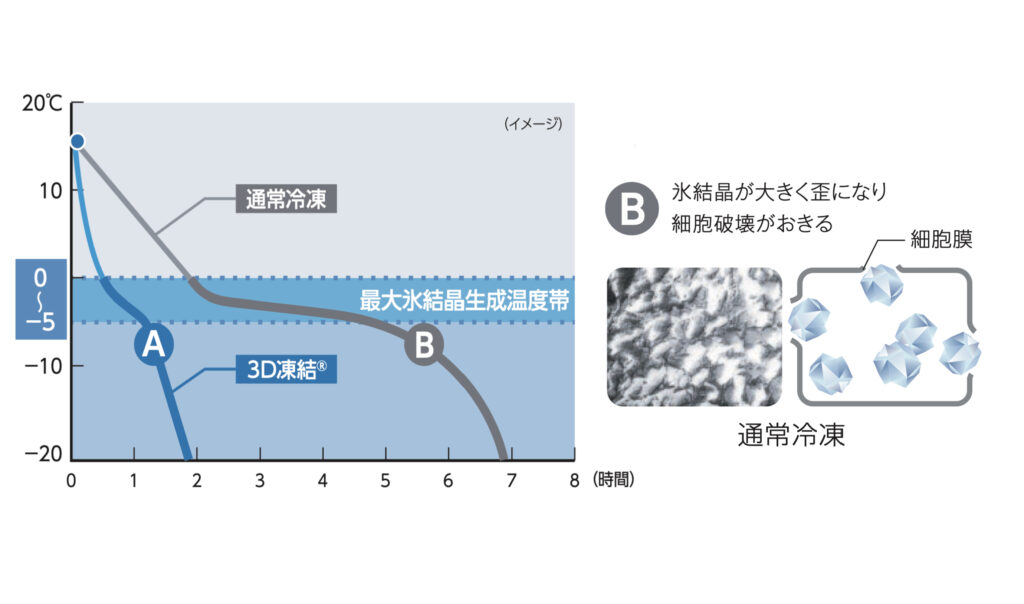

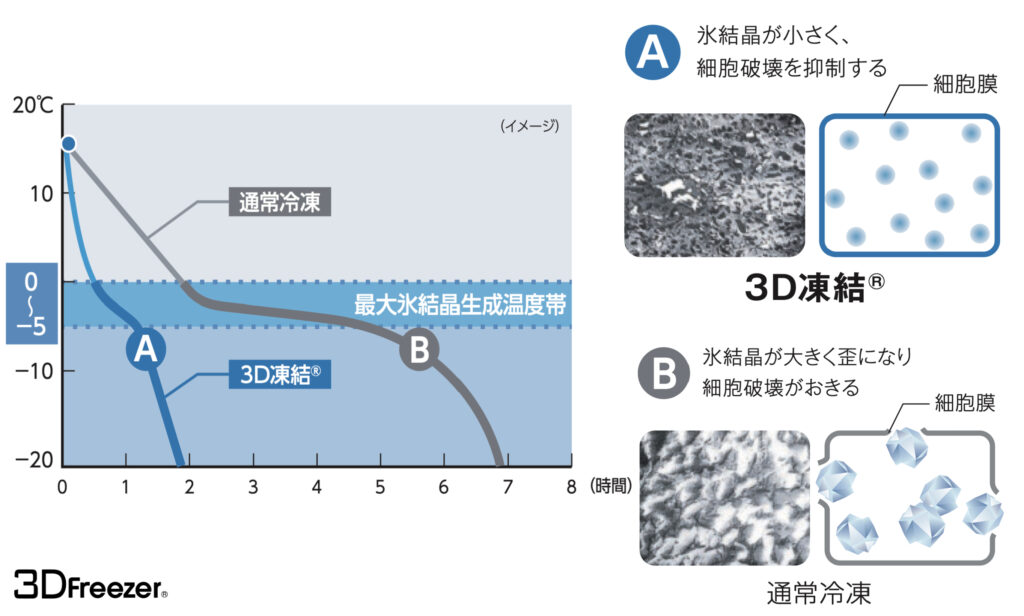

その秘密は、食品の細胞内に存在する水分が氷に変わるプロセスにあります。ご家庭の冷凍庫でゆっくりと凍らせる「緩慢冷凍」では、この氷の結晶が大きく成長してしまい、細胞組織を傷つけてしまうことが多いのです。一方、「急速冷凍」では、この結晶の成長を最小限に抑えることで、食品本来の美味しさや食感を維持できます。

この現象には「最大氷結晶生成帯」という専門的な概念が深く関わっています。次のセクションでは、この最大氷結晶生成帯が食品の品質にどのように影響するのか、そして、なぜ速く凍らせることが大切なのかを、より詳しく掘り下げて解説していきます。

品質低下の原因「最大氷結晶生成帯」とは

食品の美味しさが損なわれる大きな原因の一つに「最大氷結晶生成帯」が関係しています。この最大氷結晶生成帯とは、食品の温度が約-1℃から-5℃の間を通過する温度帯を指します。この温度帯で何が起こるかというと、食品中の水分が氷の結晶へと変化し始めるのですが、特にこの温度帯では、氷の結晶が最も大きく成長しやすいという特性があります。

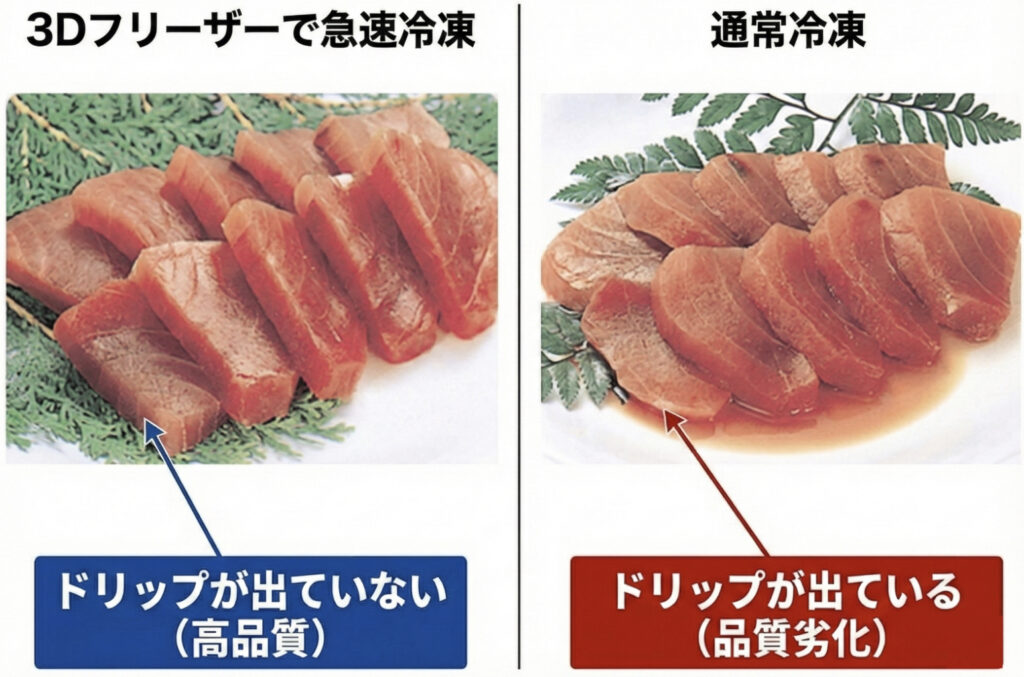

この温度帯をゆっくりと時間をかけて通過すると、食品の細胞内や細胞間に形成される氷の結晶が、大きく鋭い針状になってしまいます。この大きな氷の結晶が、食品の細胞膜や組織を物理的に突き破ってしまうのです。その結果、解凍時に細胞内の水分や旨味成分が「ドリップ」として大量に流出し、食品はパサついたり、水っぽくなったり、本来の風味や栄養が失われたりする原因となります。つまり、解凍後の肉がジューシーでなかったり、魚の身がスカスカになったりするのは、この最大氷結晶生成帯をゆっくり通過したことに原因があるのです。

したがって、速く凍らせることの最大の目的は、この危険な最大氷結晶生成帯を、できるだけ短い時間で一気に通過させることにあります。そうすることで、氷の結晶が大きく成長するのを防ぎ、食品の細胞組織へのダメージを最小限に抑え、美味しさを保つことができるわけです。

急速冷凍 vs 緩慢冷凍|氷の結晶の大きさが味を左右する

食品を冷凍する際、最終的な味や食感を決定づけるのは、食品中の水分が凍ってできる「氷の結晶の大きさ」です。ここでは、「急速冷凍」とご家庭の冷凍庫で一般的な「緩慢冷凍」が、この氷の結晶にどのような違いをもたらし、それが食品の品質にどう影響するのかを比較して見ていきましょう。

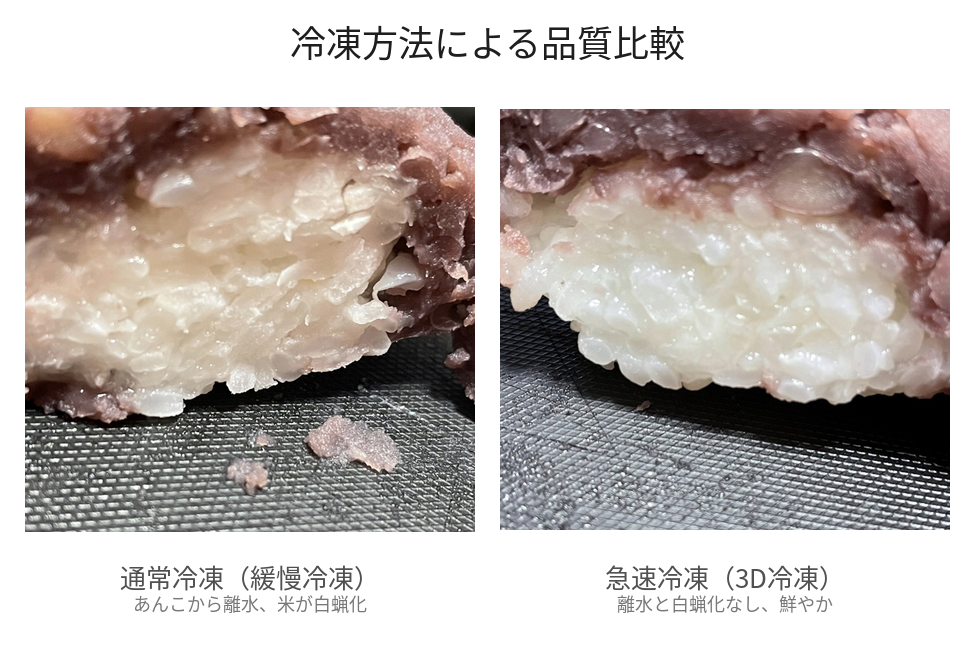

まず、「緩慢冷凍」では、前述した最大氷結晶生成帯をゆっくりと時間をかけて通過するため、食品中に大きく鋭利な氷の結晶が成長します。この大きな氷の結晶は、例えるなら鋭いナイフのように食品の細胞膜や組織を破壊してしまいます。その結果、解凍時に細胞から旨味成分を含んだ水分(ドリップ)が大量に流出してしまい、肉であればパサつき、魚であれば水っぽさや身割れの原因となり、せっかくの食材の美味しさが半減してしまうのです。緩慢冷凍された食品の断面は、細胞が破壊されたことでスカスカになりがちです。

一方、「急速冷凍」では、食品を最大氷結晶生成帯を一気に、極めて短時間で通過させます。これにより、氷の結晶が大きく成長するのを防ぎ、非常に小さく均一な氷の結晶をたくさん形成することができます。小さな氷の結晶は細胞組織へのダメージが格段に少ないため、解凍後も食品本来の細胞構造が保たれ、水分や旨味成分が流出するのを最小限に抑えられます。急速冷凍された食品の断面は、細胞がほとんど破壊されていないため、作りたてに近いみずみずしさや弾力が維持されます。

このように、冷凍後の氷の結晶の大きさの違いが、解凍後の食品のジューシーさ、食感、見た目といったあらゆる品質に大きな差を生み出すのです。この比較からも、美味しさを追求する上で急速冷凍がどれほど優れているかがお分かりいただけるでしょう。

急速冷凍がもたらす5つのメリット|フードロス削減から時短まで

急速冷凍技術は、単に食品を凍らせるだけでなく、私たちの食生活に多くの良い変化をもたらします。作りたての美味しさを保つことはもちろん、食品の栄養価を維持したり、日々の調理時間を短縮したり、さらには食品ロスの削減や安全性の向上にも貢献します。このセクションでは、急速冷凍が私たちの暮らしにもたらす具体的な5つのメリットについて詳しく解説していきます。これらのメリットを知ることで、毎日の食卓がより豊かになるヒントが見つかるかもしれません。

メリット1:作りたての美味しさと食感をキープできる

急速冷凍の最大の魅力は、なんといっても食品本来の美味しさと食感を、まるで作りたてのように保てる点にあります。これまでのセクションで解説したように、急速冷凍では「最大氷結晶生成帯」を素早く通過させることで、食品の細胞が破壊されるのを最小限に抑えます。これにより、解凍後もドリップ(旨味を含んだ水分)の流出が少なく、食材が持つ本来のジューシーさや弾力、風味をしっかりと感じられるのです。

例えば、揚げ物を急速冷凍すれば、衣がべたつかずにサクサクとした食感を保てますし、お肉はドリップが少ないためパサつきにくく、噛むたびに旨味が広がります。また、ご飯も炊きたての状態を素早く冷凍することで、解凍後も一粒一粒がふっくらと、もっちりとした食感を楽しめます。週末にまとめて作った手料理も、急速冷凍を活用すれば、平日の食卓で「手抜き感」なく、愛情のこもった「手作り感」のある美味しさを提供できるでしょう。

メリット2:食品の栄養価の流出を抑える

急速冷凍は美味しさだけでなく、食品の栄養価を保つ上でも非常に優れています。通常の冷凍(緩慢冷凍)で起こりがちなドリップには、ビタミンCなどの水溶性ビタミン、アミノ酸、ミネラルといった、私たちの健康維持に欠かせない栄養素や、食品の「旨味」成分が多く含まれています。せっかくの栄養素や旨味が流れ出てしまってはもったいないですよね。

急速冷凍によってドリップの流出を抑えることは、食品が持つ本来の栄養を効率的に摂取することに直結します。これにより、「冷凍した食品は栄養が落ちる」という一般的な誤解を払拭できます。特に、成長期のお子さんや健康を気遣うご家族のために、栄養満点の食事を提供したいと考える方にとって、急速冷凍は非常に心強い味方となるでしょう。

メリット3:長期保存が可能になり、食品ロスを削減できる

急速冷凍は、家庭の経済面や環境問題にも大きく貢献します。食品の品質を高いレベルで維持できるため、保存期間が飛躍的に延び、結果として食材を無駄なく使い切ることが可能になります。スーパーの特売でまとめ買いした新鮮な生鮮食品や、旬の時期に安く手に入れた野菜や果物なども、美味しさを損なうことなく長期間ストックできるようになります。

これにより、買い物の回数を減らして時間を節約できるだけでなく、傷んで捨ててしまう食品が減るため、家計の節約にも繋がります。また、近年注目されている食品ロス(フードロス)の問題にも、家庭から取り組む有効な手段となります。急速冷凍は、食材を「もったいない」から「使い切る」へと変え、持続可能な食生活をサポートしてくれるでしょう。

メリット4:調理の時短につながり、毎日の食卓が豊かになる

忙しい毎日を送る中で、食事の準備は大きな負担になりがちです。急速冷凍は、そんな現代のライフスタイルに寄り添い、驚くほどの「時短」効果をもたらします。週末のゆとりのある時間にまとめて下ごしらえした食材や、調理済みのおかずを急速冷凍しておけば、平日の夕食準備は「温めるだけ」「焼くだけ」といった簡単な工程で済むようになります。

これにより、毎日の調理にかかる時間を大幅に短縮でき、生まれた時間を家族との団らんや、自分の趣味、あるいは休息の時間に充てることが可能になります。これまでは「冷凍=手抜き」と捉えられがちでしたが、急速冷凍を賢く活用することは、むしろ「賢い時間管理術」であり、食卓の豊かさを保ちながら生活全体の質を高めるポジティブな選択肢となるでしょう。

メリット5:添加物を使わずに鮮度を保てる

食品の安全性への関心が高まる中、急速冷凍は「天然の保存方法」として注目されています。急速冷凍は、保存料や着色料などの化学的な添加物を一切使わず、食品を低温で凍結させるという物理的な作用だけで、その鮮度や品質を長期間保つことができます。これは、食品が持つ本来の成分を損なうことなく、安心・安全に保存できる非常に優れた技術と言えるでしょう。

ご家庭で作った無添加の料理や、アレルギーを持つお子さんのための特別な食事なども、急速冷凍を活用すれば、安心して長期間ストックできます。添加物を避けたいと考える方々にとって、急速冷凍は、手作りの美味しさと安全性を両立させるための、頼れる保存手段となるはずです。

【家庭で実践】今日からできる!美味しい急速冷凍のコツ

これまで「急速冷凍」の仕組みやメリットについて詳しく解説してきましたが、ここからは日々の食卓で実践できる具体的な方法に焦点を当てていきます。特別な業務用冷凍庫がなくても、ご家庭の冷蔵庫を最大限に活用し、ちょっとした工夫を凝らすだけで、作り置きやまとめ買いした食材を格段に美味しく保存できるようになります。最新の冷蔵庫に搭載されている便利な機能から、機能がない場合でも今日からすぐに試せる普遍的なテクニックまで、美味しく豊かな食生活をサポートするヒントをご紹介します。

最新冷蔵庫の「急速冷凍機能」を使いこなそう

近年、家庭用冷蔵庫の進化は目覚ましく、多くの製品に「急速冷凍」やそれに準ずる機能が搭載されています。これらの機能は、庫内に強力な冷気を集中的に送り込むことで、食品の温度を通常よりも短時間で急降下させ、凍結させる仕組みです。一般的な冷蔵庫の冷凍室が、穏やかに温度を下げるのに対し、急速冷凍機能はまさに「スピード」を追求しています。この速さによって、食品内部にできる氷の結晶の肥大化を防ぎ、細胞の損傷を最小限に抑えられます。

最新の急速冷凍機能は、単に食品を速く凍らせるだけでなく、食品の美味しさや栄養価の維持にも大きく貢献します。例えば、解凍時のドリップ(旨味成分を含んだ水分)の流出を抑え、食材本来のジューシーさや食感を保つ効果が期待できます。また、調理時間を短縮できるだけでなく、食材の鮮度を長持ちさせることで、食費の節約やフードロス削減にも繋がります。各メーカーは独自の技術や名称で急速冷凍機能をアピールしていますが、その根底にあるのは「いかに効率よく、美味しく冷凍するか」という共通の目標です。ご家庭の冷蔵庫にこうした機能が搭載されている場合は、ぜひ積極的に活用して、日々の食生活をより豊かなものにしてください。

機能がなくても大丈夫!急速冷凍に近づける4つの工夫

最新の冷蔵庫に搭載されている急速冷凍機能がなくても、ご家庭の冷凍庫でも食材を美味しく保存することは十分に可能です。大切なのは、いかに効率よく食品から熱を奪い、早く凍らせるかという科学的な原則を理解し、日々の保存方法に工夫を取り入れることです。ここからは、特別な道具や高価な機械を使わなくても、誰でも今日から実践できる簡単な4つのテクニックをご紹介します。これらのちょっとした工夫で、冷凍した食材の品質を格段に向上させ、毎日の食卓をさらに豊かにしていきましょう。

1. 金属製(アルミ)トレーに乗せる

食品を素早く凍らせるために最も効果的な工夫の一つが、金属製のトレーを活用することです。特にアルミニウムのような金属は、プラスチックや陶器と比較して非常に熱伝導率が高いため、食品が持つ熱を効率的に、そして素早く冷凍庫の冷気に伝えることができます。これにより、食品が「最大氷結晶生成帯」を通過する時間を短縮し、氷の結晶が大きくなるのを防いでくれます。

例えば、冷凍したい食材をラップや保存袋に入れたら、そのまま冷凍庫に入れるのではなく、まずは金属トレーの上に置いてから冷凍庫の冷気の吹き出し口付近に置くようにしてください。この一手間を加えるだけで、冷凍のスピードが格段に上がり、解凍後の食品の品質が大きく変わるのを実感できるでしょう。金属トレーは100円ショップなどでも手軽に入手できるため、すぐにでも実践できるおすすめのテクニックです。

2. 食材を小分けにして薄く平らにする

食材を凍らせる際に、形状を工夫することも非常に重要です。食材を大きな塊のまま冷凍すると、中心部まで冷気が届きにくく、凍結に時間がかかってしまいます。これでは「緩慢冷凍」の状態になりやすく、氷の結晶が大きく成長して品質が損なわれる原因となります。

そこで、冷凍する際は、あらかじめ1回に使う分量ごとに小分けにし、できるだけ薄く平らに広げて冷凍用保存袋に入れるようにしてください。食材の表面積が広がることで、冷気に触れる部分が増え、中心部まで素早く効率的に凍らせることが可能になります。例えば、ひき肉は薄く広げて菜箸で筋目を入れておくと、凍った状態でも使いたい分だけパキッと割って使えるので便利です。

また、薄く平らに冷凍することで、冷凍庫内のスペースを有効活用できるだけでなく、解凍時も必要な分だけ取り出して素早く解凍できるというメリットもあります。この方法は、冷凍効率と使い勝手の両方を向上させる、まさに一石二鳥のテクニックと言えるでしょう。

3. 冷気の吹き出し口の近くに置く

ご家庭の冷凍庫内は、実は場所によって温度にムラがあります。特に冷気の吹き出し口付近は、冷凍庫の中で最も温度が低く、効率的に食品を冷やすことができる「特等席」です。冷凍したい食品をここに置くことで、より素早く凍結させることが可能になります。

新しい食品を冷凍する際は、まずは冷気の吹き出し口の近くに置き、他の既に凍っている食品で冷気の流れを遮らないように注意してください。食品が完全に凍結したら、場所を移動させて他の食品を冷気の吹き出し口付近に置くようにローテーションすることも効果的です。このシンプルな「置き場所」への意識だけで、冷凍効率は大きく向上し、食品の品質保持に繋がります。

ただし、既に冷凍されている食品で冷気の流れを妨げてしまうと、せっかくの効率が落ちてしまうため、庫内の整理整頓も合わせて行うと良いでしょう。

4. 熱いものは粗熱をとってから冷凍する

調理したての熱い料理や食材をそのまま冷凍庫に入れてしまうのは、実は避けるべき行為です。熱い食品を庫内に入れると、冷凍庫全体の温度が一時的に上昇してしまい、既に保存されている他の冷凍食品が半解凍状態になったり、霜がついて品質が劣化したりする原因となることがあります。また、食品自体もゆっくりと凍結することになるため、氷の結晶が大きく成長し、解凍後の品質が損なわれやすくなってしまいます。

食中毒のリスクを避ける意味でも、熱いものは必ず粗熱を取ってから冷凍するようにしましょう。粗熱を取る際には、扇風機で風を当てたり、保冷剤と一緒にバットに乗せたり、さらに早く冷ましたい場合は、ボウルごと氷水に当てたりするなどの工夫が有効です。ただし、常温で放置しすぎると雑菌が繁殖する原因となるため、粗熱が取れたらすぐに冷凍庫に入れるようにしてください。食品の安全性と品質の両方を守るために、この一手間を惜しまないことが大切です。

食材別|美味しさを逃さない冷凍・解凍テクニック

ここからは、肉、魚、野菜、調理済み食品といった、皆さんが日常的に作り置きや食材保存で扱う主要なカテゴリー別に、最適な冷凍・解凍のテクニックを具体的にご紹介します。食材の特性に合わせた方法を知ることで、冷凍保存がより一層、美味しく豊かな食生活をサポートしてくれるはずです。この記事が、皆さんのキッチンでの実践的なガイドブックとなることを願っています。

肉類(ブロック、薄切り、ひき肉)

肉の種類によって最適な冷凍方法が異なります。ブロック肉は、購入後すぐに表面の水分をキッチンペーパーでしっかりと拭き取ることが重要です。水分は霜の原因となり、冷凍焼けを促進します。その後、空気に触れないようにラップで隙間なく密閉し、さらに冷凍用保存袋に入れて二重に密閉しましょう。薄切り肉は、重なった部分から冷凍焼けを起こしやすいため、1枚ずつ広げてラップで挟むか、下味(例:醤油、みりん、酒)をつけてからジッパー付き保存袋に入れて冷凍すると、風味も損なわれにくいです。ひき肉は、買ってきたトレーのまま冷凍すると凍るまでに時間がかかり、品質が落ちてしまいます。薄く平らに伸ばしてジッパー付き保存袋に入れ、菜箸で使う分量ごとに筋目を入れておくと、凍った状態でも簡単に割って必要な量だけ使えます。解凍は、急激な温度変化は品質の劣化を招くため、冷蔵庫での低温解凍が基本です。時間がない場合は、密閉した袋のまま氷水に浸して解凍するのも良いでしょう。

魚介類(切り身、刺身、貝類)

鮮度が命の魚介類は、特に適切な冷凍・解凍が美味しさを左右します。切り身は、購入後すぐに表面の水分を丁寧に拭き取り、1切れずつラップでぴっちり包みます。さらに冷凍用保存袋に入れ、金属トレーに乗せて急速に冷凍しましょう。特に傷みやすい刺身用の魚は、ドリップを吸収するシート(ピチットシートなど)で包んでからラップをし、金属トレーに乗せて可能な限り急速に冷凍すると、解凍後の品質が保たれやすくなります。貝類(あさり、しじみなど)は、砂抜きなどの下処理を済ませてから冷凍します。ジッパー付き保存袋に入れて薄く平らにし、空気を抜いて凍らせましょう。解凍は、冷蔵庫での低温解凍が最も適していますが、急ぐ場合は氷水解凍や流水解凍も有効です。ただし、解凍しすぎると身がパサつく原因になるため、半解凍の状態で調理を始めるのがおすすめです。

野菜・果物(葉物、根菜、ベリー類)

野菜や果物も、種類によって冷凍方法に工夫が必要です。ほうれん草や小松菜などの葉物野菜は、生のまま冷凍すると解凍時にべちゃっとなりがちです。硬めに茹でる「ブランチング処理」をしてから冷水に取り、水気をしっかり絞って使いやすい大きさにカットし、小分けにして冷凍すると、色や食感が保たれやすくなります。トマトやキノコ類(しめじ、えのきなど)は、生のまま冷凍できるものが多く、トマトは丸ごと、キノコは石づきを取ってバラバラにして冷凍用保存袋に入れればOKです。根菜類(大根、にんじんなど)は、調理しやすい形に切ってから下茹でをして冷凍すると、使うときに便利です。ベリー類(いちご、ブルーベリーなど)は、洗って水気を拭き取った後、重ならないように金属トレーに並べて一度バラバラに凍らせてから、冷凍用保存袋に移すと、くっつかずに使いたい分だけ取り出せます。

調理済みのおかず・ご飯

作り置きの主役である調理済みのおかずやご飯も、冷凍方法次第で美味しさが格段に向上します。ご飯は炊きたて熱々の状態を1食分ずつラップにぴっちり包み、できるだけ早く粗熱を取ってから冷凍しましょう。金属トレーに乗せて急速冷凍すると、炊きたてのようなふっくらとした食感が残りやすくなります。カレーやシチューなどの煮込み料理は、じゃがいもなど冷凍すると食感が変わりやすい食材を避けて作るか、調理後に潰してから冷凍すると良いでしょう。小分け容器に入れて冷凍し、完全に冷めてから蓋をしてください。揚げ物や衣のついた料理は、揚げたてを冷ましてから、一つずつラップで包むか、クッキングシートを敷いたトレーに並べて一度バラバラに凍らせてから保存袋に移すと、衣がべたつかずに保存できます。解凍は、電子レンジが便利ですが、加熱ムラを防ぐために途中で一度混ぜたり、裏返したりする工夫が必要です。揚げ物はオーブントースターで温め直すと、衣のサクサク感が戻りやすくなります。

急速冷凍をサポートする便利キッチングッズ

家庭で急速冷凍の効果を最大限に引き出すためには、いくつかの便利なキッチングッズが役立ちます。必ずしも必要というわけではありませんが、これらを活用することで、より効率的かつ効果的に食品を美味しく保存できるようになります。ここでは、熱伝導率の高いアルミ製トレー、冷凍・解凍の双方で活躍するマチ付きの冷凍用保存袋、そして食品の酸化や冷凍焼けを防ぐ真空パック機といったアイテムと、それぞれが急速冷凍の過程でどのように貢献するのかを詳しくご紹介します。

プロの現場はもっとすごい!業務用の急速冷凍技術とは

これまで、ご家庭で実践できる急速冷凍のコツについてご紹介してきました。しかし、市販されている冷凍食品のクオリティの高さに驚いた経験はありませんか。プロの現場では、家庭用冷凍庫とは比較にならないほどの強力な設備と、食品の特性に合わせた多様な技術が使われています。これらの業務用の急速冷凍技術を知ることで、なぜ市販の冷凍食品があんなにも美味しく、手軽に利用できるのか、その秘密が理解できます。

このセクションでは、プロの料理人や食品工場で実際に使われている代表的な急速冷凍技術をいくつかご紹介します。これらの技術は、単に食品を凍らせるだけでなく、品質を最大限に保ち、食品の新しい可能性を引き出すために日々進化しているのです。

エアーブラスト凍結(空気凍結)

業務用急速冷凍の方式の中で、最も一般的で幅広い食品に利用されているのが「エアーブラスト凍結(空気凍結)」です。これは、-30℃から-40℃といった家庭用冷凍庫では到達できない超低温の冷風を、強力なファンで食品に直接吹き付けることで急速に凍結させる仕組みです。食品の表面だけでなく、中心部まで素早く温度を低下させることで、氷の結晶が大きく成長する「最大氷結晶生成帯」を短時間で通過させ、細胞の損傷を最小限に抑えます。

この方式の大きな特徴は、その汎用性の高さにあります。肉や魚はもちろん、パンや調理済みのおかず、野菜など、多種多様な食材に対応できるため、多くの冷凍食品工場で採用されています。大量の食品を効率的に凍結できるため、現代の食料供給を支える基盤技術の一つと言えるでしょう。

リキッドフリーザー(液体凍結)

「リキッドフリーザー(液体凍結)」は、エアーブラスト凍結よりもさらに速い凍結速度を実現する、革新的な技術です。この方式では、アルコールなどを-30℃程度まで冷却した不凍液(凍らない液体)の中に、食品を直接浸して凍結させます。空気よりも液体のほうが熱を伝える効率(熱伝導率)が格段に高いため、食品は圧倒的な速さで凍結します。

その結果、氷の結晶は極めて微細に形成され、食品の細胞組織へのダメージを最小限に抑えられます。特に鮮度が命となる魚介類、例えば刺身用の魚や貝類などの冷凍に威力を発揮し、解凍後も生の状態に近い瑞々しさや食感を保つことが可能です。

コンタクト凍結(接触凍結)

「コンタクト凍結(接触凍結)」は、食品を直接冷却された金属板に接触させて凍結させる方式です。低温に保たれた金属板で食品を上下から挟み込むことで、効率的に食品から熱を奪い取ります。金属は熱伝導率が非常に高いため、食品全体を均一かつスピーディーに凍結させることが可能です。この方式は、魚のすり身やハンバーグ、切り身魚、薄い形状のパン生地など、比較的平らな形状の食品の冷凍に適しています。

3Dフリーザー(3D凍結)

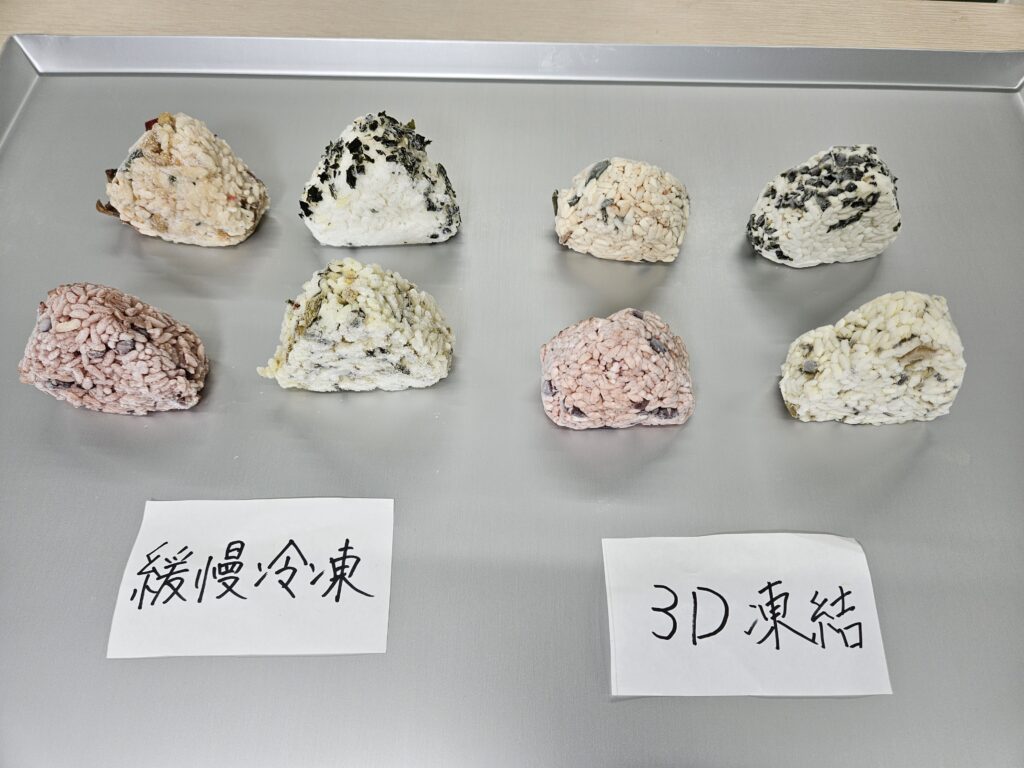

近年注目されている比較的新しい業務用急速冷凍技術が「3Dフリーザー(3D凍結)」です。この方式は、庫内で特殊な3D冷気(高湿度な立体的な冷気)を生成し、食品をあらゆる方向から包み込むように均一に冷却・凍結します。従来の直線的な冷風と異なり、冷風が食品の周囲で乱気流のように循環することで、食品の表面と内部の温度差を最小限に抑えながら、素早く均一凍結させます。

3Dフリーザーの最大の特長は、食品の乾燥(冷凍焼け)を極めて効果的に防ぐことができる点です。湿度を保ちながら凍結が進むため、ケーキやパン、揚げ物といったデリケートな食品でも、風味や食感を損なわずに冷凍保存できます。冷凍焼けによる品質劣化を気にすることなく、高品質な冷凍食品を提供できます。近年は冷凍技術の高さから食品だけではなく、医療の細胞凍結としても活用されています。

瞬間冷凍・急速冷凍に関するよくある質問(Q&A)

ここまで、瞬間冷凍と急速冷凍の定義や、なぜ食品を速く凍らせることが重要なのか、そして家庭でできる実践的なコツについて詳しく解説してきました。このセクションでは、読者の皆様が抱きやすい疑問や、さらに知りたいであろう点について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。これまでの内容を振り返りつつ、食品保存に関する理解をより確かなものにしていきましょう。

多くのご家庭で、「作り置きをまるで作りたてのように瞬間冷凍できたら」という思いをお持ちではないでしょうか。結論から申し上げますと、プロの現場で使われるような業務用の「瞬間冷凍」と同レベルの凍結を、一般的な家庭用冷凍庫で実現することは残念ながらできません。

業務用の瞬間冷凍機は、食品を-30℃以下、時には-60℃といった超低温の環境下で、強力な冷気を当てたり、特殊な液体に浸したりすることで、数分から数十分という圧倒的な速さで食品を凍結させます。これにより、「最大氷結晶生成帯」を瞬時に通過させ、食品の細胞破壊を極限まで抑えることが可能になるのです。家庭用冷凍庫の性能では、この速度と温度帯を再現することは難しいのが現状です。

しかし、ご安心ください。本記事でご紹介した「金属トレーを使う」「食材を小分けにして薄く平らにする」「冷気の吹き出し口近くに置く」といった工夫を実践することで、通常の冷凍(緩慢冷凍)に比べて格段に質の高い「急速冷凍に近い状態」を目指すことは十分に可能です。これらの工夫は、いかに効率よく食品から熱を奪うか、という科学的な原則に基づいています。家庭でも、できる限り速く凍らせる工夫を取り入れることで、食品の美味しさや食感をより長く保つことができるでしょう。

食品の美味しさを保つためには、冷凍と同じくらい解凍方法が重要です。解凍の基本原則は「急激な温度変化を避けること」です。急速に解凍すると、食品の細胞が破壊されてドリップ(旨味成分を含んだ水分)が多く流出し、パサつきや水っぽさの原因になってしまいます。

最も推奨される解凍方法は「冷蔵庫での低温解凍」です。これは、冷凍庫から冷蔵庫に移し、ゆっくりと時間をかけて解凍する方法です。食品の中心部と表面の温度差が小さく、ドリップの流出を最小限に抑えられます。肉や魚などの厚みのある食材は半日〜丸1日かかることもありますが、最も品質良く解凍できます。

時間がない場合は、「氷水解凍」や「流水解凍」が有効です。氷水解凍は、密閉した食品を氷水に浸して解凍する方法で、冷蔵庫解凍より早く、かつ均一に解凍できます。流水解凍は、食品を密閉したまま流水に当てる方法で、さらに時間を短縮できます。どちらも水は熱伝導率が高いため、効率的に熱を伝えつつ、食品の温度が急激に上がりすぎるのを防ぎます。

電子レンジでの解凍は、非常に便利ですが、加熱ムラが起きやすいのが難点です。解凍モードを活用したり、途中で一度取り出してひっくり返したりするなどのコツが必要です。完全に解凍するのではなく、半解凍の状態にしてから調理に使うと良いでしょう。また、食中毒のリスクがあるため、常温での自然解凍は絶対に避けてください。

冷凍した食品の保存期間は、食材の種類、調理の状態、そして冷凍方法によって大きく異なります。そのため、一概に「〇ヶ月保存可能」とは断言できませんが、一般的な目安として以下を参考にしてください。

生肉・生魚:2〜4週間が目安です。ひき肉や薄切り肉は空気に触れる面積が多いため、やや短めに見積もると良いでしょう。ブロック肉はもう少し長く保存できます。

調理済みのおかず:3〜4週間が目安です。作り置きのおかずは、完全に冷ましてから冷凍し、できるだけ空気を抜いて密閉することが重要です。

野菜:1〜2ヶ月が目安です。種類によって差があり、生のまま冷凍できるもの、茹でてから冷凍するものなど様々です。水分が少ない根菜類は比較的長く保存できます。

ご飯:1ヶ月程度が目安です。炊きたてをすぐにラップで包み、粗熱が取れたら急速冷凍するのが美味しさを保つコツです。

これらの期間はあくまで「美味しく食べられる期間」の目安です。冷凍焼けや酸化を防ぐために、空気をしっかり抜いて密閉する、適切な温度(-18℃以下)を保つなどの適切な処理を行えば、食品衛生上はさらに長く保存可能な場合もあります。しかし、風味や食感を保つためには、なるべく早めに使い切ることをお勧めします。冷凍した日付を記録しておく習慣をつけると、管理がしやすくなります。

「ブラストチラー」や「ショックフリーザー」は、主にプロの厨房や食品工場で使われる、業務用機器の名称です。これらは、本記事でご紹介した「エアーブラスト凍結」という方式で食品を急速に冷やしたり、凍らせたりするための機械です。

具体的には、「ブラストチラー」は、加熱調理したばかりの食品を、一気に冷やす(粗熱を取る)ことを得意とする機械です。食品の温度を急速に下げることで、食中毒菌が増殖しやすい危険な温度帯を素早く通過させ、食品の安全性を高める役割があります。

一方、「ショックフリーザー」は、さらに強力な冷気を食品に吹き付け、急速に凍結させるための機械です。ブラストチラーで粗熱を取った食品を、品質を損なわずに速やかに凍結させることで、解凍後の美味しさや食感を保ちます。

最近では、3Dフリーザーのような「冷却」と「凍結」の両方の機能を兼ね備えた複合機も多く登場しています。これらの業務用機器は、単に食品を冷やす、凍らせるだけでなく、食品の安全性(HACCPなどの衛生管理基準への対応)と品質(作りたての美味しさの維持)を両立させるために不可欠な存在となっています。私たちがスーパーマーケットで手にする高品質な冷凍食品の裏には、このような先進的な技術が活かされているのです。

まとめ:急速冷凍を賢く使って、美味しく豊かな食生活を

この記事では、日々の食卓をより豊かにするための「瞬間冷凍」と「急速冷凍」の活用術についてご紹介しました。これらの言葉に明確な定義の違いはなく、どちらも食品の美味しさや栄養を損なわずに長期保存するための「速く凍らせる」技術を指します。

美味しさの鍵を握るのは、食品の細胞内で氷の結晶が最も大きく成長する「最大氷結晶生成帯」をいかに短時間で通過させるか、という点でした。この温度帯を素早く通過させることで、食品の細胞破壊を防ぎ、解凍後のドリップ(旨味成分の流出)や食感の劣化を最小限に抑えられます。

家庭用の冷凍庫では業務用の瞬間冷凍機と同等の効果は得られないものの、金属製トレーの活用、食材を小分けにして平らにする、冷気の吹き出し口に置く、粗熱をしっかり取る、といったちょっとした工夫を凝らすことで、通常の冷凍よりもはるかに高品質な「急速冷凍に近い状態」を実現できます。

貴社の課題に合わせた最適な急速冷凍ソリューションをご提案します

この記事を通じて急速冷凍機に興味を持たれたものの、「どの冷凍機が自社の製品に最適なのか」「具体的な投資対効果はどれくらいになるのか」「まずは自社製品でテストをしてみたい」といった疑問やご要望をお持ちではありませんか?貴社の製品や生産規模、目指すビジネスモデルに合わせて、最適な機種の選定から導入後の運用サポートまで、一貫して支援させていただきます。

まずはお客様の現状を詳しくお伺いし、具体的なシミュレーションや、凍結テストの機会をご提供することも可能です。カタログだけでは分からない、実際の品質変化や導入効果を、ぜひご自身の目でお確かめください。急速冷凍機の導入は、貴社の事業を次のステージへと押し上げる強力な一手となるでしょう。まずはお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。貴社からのお問い合わせを心よりお待ちしております。