引用元:みなと新聞 2010年9月14日 掲載

山口県漁協は、漁業者の所得向上と地域活性化を目指し、未利用魚を含む地元水産物の冷凍加工・ブランド化に取り組んでいる。3Dフリーザーによる急速冷凍技術を導入し、これまで廃棄されていた魚を高級フレンチや学校給食へと再生させた。

漁業を「儲かる産業」に転換する挑戦

山口県の沿岸漁業は、30年前に比べて数量が約7割減、金額は半減している。漁業人口も大幅に減少し、高齢化が進む中で、漁業の持続には新たな価値創出が不可欠となった。

漁協販売部の成松尚典部長はこう語る。

「今ある魚に高付加価値を付け、いかに高値で販売できるかが課題です。」

その解決策として県漁協は、魚種や規模に応じた3つの戦略を導入した。

- 大衆魚(アジ・ハモなど)を加工し量販店へ。

- 高級魚(アマダイ・アカムツなど)を冷凍して首都圏のレストランに供給。

- 未利用魚(小魚・規格外魚)をレトルト加工し、地元学校給食へ提供。

ブランド化の成功例① 「瀬つきあじ」

日本海側で水揚げされるマアジを「瀬つきあじ」としてブランド化。

10年をかけた取り組みで、平均単価は過去10年で約76%上昇した。

現在は県内外の加工業者が「瀬つきあじの開き」を高価格で買い付け、都内の高級量販店では1枚500円でも人気商品となっている。

下関漁港では他県の漁船が「山口県産」として水揚げするほど、ブランド力が浸透している。

ブランド化の成功例② 「西京はも」

山口県瀬戸内産のハモは、夏季の関西向け需要が中心で、季節外れの大型魚は値崩れしていた。

そこで2007年から「西京はも」としてブランド化を開始。

漁協女性部が浜でエラや内臓を除去し、高鮮度のまま下関加工場へ直送。

切り身やすり身として商品化し、年間約40トンを生産。浜の新たな収入源として年間約3,000万円を生み出している。

首都圏の高級フレンチへ販路拡大

旬の魚を全国から集め高級レストランへ供給する「ZEN風土(東京都港区)」からの依頼を受け、県漁協は冷凍フィレーを提案。

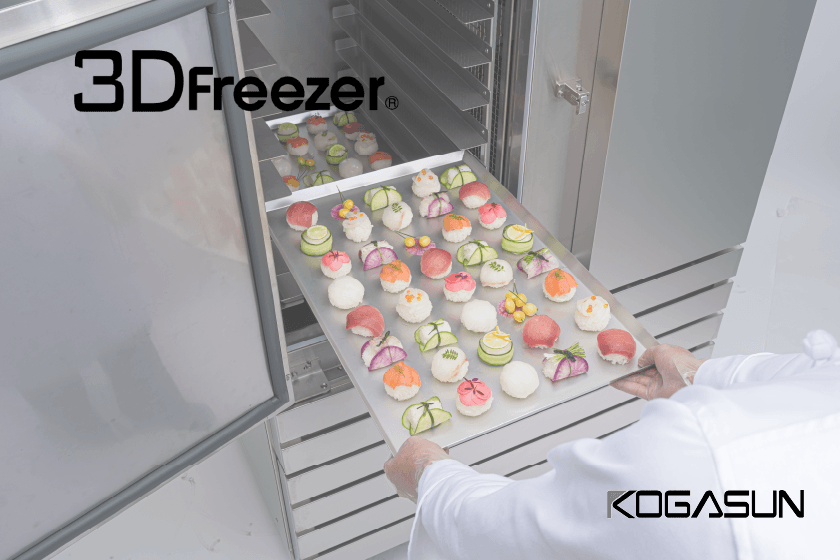

萩産アマダイやアカムツを一切れ大に加工し、3Dフリーザーで急速凍結。

結果、東京都内の有名レストランで山口県産魚が採用され始めた。

「西京はも」も、東証プライム上場のひらまつグループで採用が決定している。

学校給食に広がる「地雑魚」活用

巻網や定置網で獲れる小型魚(アジ・サバ・イワシなど)は、これまで「雑魚」として安値で取引されていた。

これを女性部が一次加工し、小骨まで食べられるようレトルト加工。

県内の学校給食で提供できるよう整備が進んでいる。

カルシウム豊富で健康にも良く、栄養士からも高く評価されている。

3年以内に60万食(売上3,000万円、浜の収入1,500万円)を目指している。

今後の展望

県漁協では、学校給食から介護・医療食市場への展開も視野に入れている。

浜での一次加工は地域雇用を生み、地元経済に循環をもたらす。

「資源を活かし、地域全体で利益を共有できる漁業を築くことが目標です。」

冷凍技術と地域力の融合が、山口県の漁業に新たな未来を切り拓こうとしている。