冷凍庫から取り出した肉や魚が白っぽく変色していたり、パサパサになっていた経験はありませんか?それは「冷凍焼け」という現象です。せっかく購入した食材が台無しになってしまうのは、家計にも環境にも優しくありません。

この記事では、冷凍焼けが起こるメカニズムから、肉類・魚介類・野菜・パンやご飯など食品別の具体的な防止策まで、食材を無駄にしないための保存術を徹底解説します。冷凍焼けの主な原因は、乾燥による水分の蒸発、酸化による品質劣化、温度変化によるダメージの3つです。これらを防ぐには、適切な包装と保存方法が不可欠です。

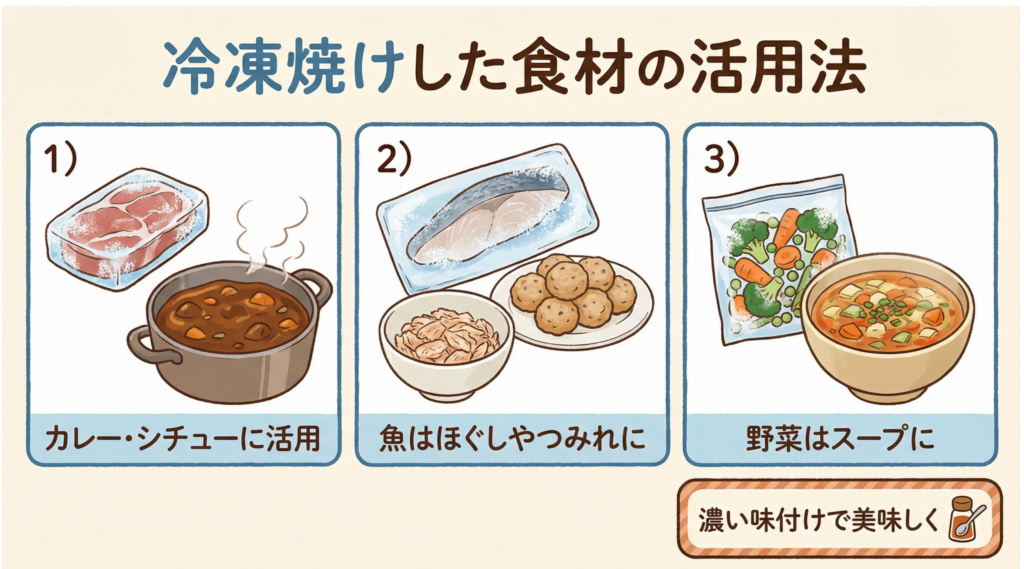

ラップや冷凍用保存袋の正しい使い方、真空パック器の活用法など、すぐに実践できるテクニックをご紹介します。また、万が一冷凍焼けしてしまった食材も、調理方法を工夫すれば美味しく食べられる方法もお伝えします。この記事を読めば、冷凍保存の失敗がなくなり、食材を最後まで美味しく使い切れるようになります。

Contents

1. 冷凍焼けとは何か

1.1 冷凍焼けの定義と見た目の特徴

冷凍焼けとは、冷凍保存中の食品が乾燥や酸化によって品質が劣化する現象のことを指します。英語では「Freezer burn」と呼ばれ、冷凍庫内での長期保存や不適切な保存方法によって引き起こされます。

冷凍焼けが発生すると、食品の表面に特徴的な変化が現れます。最も分かりやすいのは色の変化で、肉類では赤身が褐色や灰色に変色し、白っぽい霜のような斑点が付着します。魚の場合は、本来の光沢が失われて、くすんだ色になり、表面が乾燥して硬くなります。

| 食品の種類 | 冷凍焼けの見た目 | 主な変化 |

|---|---|---|

| 肉類 | 褐色・灰色への変色、白い斑点 | 表面の乾燥、色素の酸化 |

| 魚介類 | 光沢の喪失、くすんだ色 | 脂質の酸化、水分の蒸発 |

| 野菜類 | 変色、しなびた外観 | 細胞壁の破壊、水分損失 |

| パン類 | 表面の乾燥、白い結晶 | 水分の昇華、でんぷんの老化 |

冷凍焼けした部分を触ると、スポンジのようにパサパサとした質感になっていることが多く、本来の食品が持つしっとり感や弾力が失われています。特に肉類では、表面が硬く乾燥し、氷の結晶が大きく成長していることがあります。

1.2 冷凍焼けした食品は食べられるのか

冷凍焼けした食品は安全性の面では問題なく食べることができますが、品質面では大きく劣化しています。冷凍焼けは細菌の増殖によるものではなく、物理的・化学的な変化によるものなので、食中毒のリスクが高まるわけではありません。

ただし、食品の栄養価については一部の損失が見られます。特にビタミンCやビタミンB群などの水溶性ビタミンは、冷凍焼けによる乾燥や酸化の過程で減少する傾向があります。また、脂溶性ビタミンであるビタミンAやビタミンEも、脂質の酸化に伴って分解されることがあります。

衛生面で注意すべきは、冷凍焼けそのものではなく、冷凍前の食品の状態や保存期間です。冷凍前に既に傷んでいた食品や、冷凍焼けとは別に解凍と再冷凍を繰り返した食品は、細菌が増殖している可能性があるため注意が必要です。

1.3 冷凍焼けによる味や食感への影響

冷凍焼けが食品に与える最も大きな影響は、味わいと食感の著しい劣化です。水分が蒸発することで、食品本来のジューシーさが失われ、パサパサとした食感になります。

肉類の場合、冷凍焼けした部分は噛んでも肉汁が出ず、繊維質でボソボソとした食感になります。本来の旨味成分であるアミノ酸やイノシン酸も、表面の乾燥とともに失われるため、味わいが薄く感じられます。特に牛肉や豚肉では、脂肪の酸化によって不快な臭いが発生することもあります。

魚介類では、脂質の酸化が進むと生臭さが強くなり、本来の繊細な風味が損なわれます。刺身用の魚の場合は、解凍後にドリップ(水分)が大量に出て、身がぐずぐずになることがあります。

野菜類は、細胞内の水分が昇華することで細胞壁が破壊され、解凍後にしなびた状態になります。特に水分の多いレタスやキュウリなどの野菜は、冷凍焼けによって食感が大きく損なわれ、本来のシャキシャキ感が完全に失われます。

パンやご飯では、冷凍焼けによって水分が抜けることで、解凍後もパサつきが残り、もちもち感やふんわり感が戻りません。特にご飯は、でんぷんの老化が進行し、硬くボソボソとした食感になってしまいます。

味覚への影響としては、乾燥によって表面積が増えることで、調味料の浸透が不均一になり、味付けにムラが出やすくなります。また、酸化による油脂の劣化は、舌に残る不快な後味の原因となります。

2. 冷凍焼けが起こる3つの原因

冷凍焼けは、食品が冷凍庫内で長期間保存されることで品質が劣化する現象です。その主な原因は、乾燥、酸化、温度変化の3つに分類されます。これらの原因を正しく理解することで、効果的な予防策を講じることができます。

2.1 乾燥による水分の蒸発

冷凍焼けの最も大きな原因は、食品内部の水分が蒸発することによる乾燥です。冷凍庫内は湿度が非常に低く、食品の表面から水分が昇華(固体から気体へ直接変化)していきます。

この昇華現象は、食品が適切に包装されていない場合や、包装に隙間がある場合に特に顕著に起こります。水分が失われた部分は、白っぽく変色し、スポンジのようにパサパサとした質感になります。肉類では表面が灰色がかった白色に、魚類では黄色や茶色に変色することが多く見られます。

冷凍庫の自動霜取り機能(フロストフリー機能)も、庫内の湿度をさらに低下させるため、乾燥を加速させる要因となります。開閉頻度が高い冷凍庫ほど、庫内の温度と湿度が変動しやすく、食品の乾燥が進みやすくなります。

| 乾燥の進行度 | 見た目の変化 | 食感への影響 |

|---|---|---|

| 初期段階 | 表面がわずかに白っぽくなる | ほとんど変化なし |

| 中期段階 | 白い霜のような斑点が広がる | やや固く、パサつきを感じる |

| 後期段階 | 全体が白く変色し、表面が縮む | 著しくパサパサで硬い |

2.2 酸化による品質の劣化

食品中の脂質が空気中の酸素と反応して酸化することも、冷凍焼けの重要な原因です。特に脂肪分の多い食品(牛肉、豚肉、サーモン、サバなど)は酸化の影響を受けやすく、品質劣化が早く進みます。

酸化が進むと、食品は不快な臭いを発するようになります。いわゆる「冷凍庫臭」や「油臭い」と表現される臭いは、脂質の酸化によって生じる過酸化脂質やアルデヒド類などの化合物が原因です。味にも悪影響を及ぼし、古い油のような風味や金属的な味わいが感じられるようになります。

酸化は冷凍状態でも進行しますが、その速度は温度が低いほど遅くなります。ただし、家庭用冷凍庫の温度(一般的に-18℃程度)では、酸化を完全に止めることはできません。また、冷凍前に食品が空気に触れている時間が長いほど、酸化が進んだ状態で冷凍されることになります。

包装材と食品の間に空気が残っていると、その酸素によって酸化が促進されます。特に以下のような状態では酸化が進みやすくなります。

- 購入時のトレーのまま冷凍している

- ラップで包む際に空気を抜いていない

- 冷凍用保存袋の空気を十分に抜いていない

- 解凍と再冷凍を繰り返している

2.3 温度変化によるダメージ

冷凍庫内の温度が変動することで、食品内部の氷の結晶が変化し、組織が破壊されるのも冷凍焼けの原因となります。この現象は、冷凍庫の開閉や、室温への露出、停電などによって引き起こされます。

食品を冷凍すると、内部の水分が氷の結晶となります。温度が上昇すると、小さな氷の結晶が一部溶け、再び温度が下がると、今度はより大きな結晶として再凍結します。この過程を「再結晶化」といいます。大きな氷の結晶は、食品の細胞膜や組織を物理的に破壊し、解凍時に大量のドリップ(水分や旨味成分)が流出する原因となります。

温度変化の影響は、以下のような状況で特に大きくなります。

- 冷凍庫の扉を長時間開けたままにする

- まだ冷めていない食品を冷凍庫に入れる

- 一度に大量の食品を冷凍する(庫内温度が上昇する)

- 冷凍庫の詰め込みすぎで冷気の循環が悪い

- 買い物から帰宅までの時間が長く、冷凍食品が溶けかけている

また、急速冷凍機能のない家庭用冷凍庫では、食品が完全に凍結するまでに数時間かかることがあります。この緩慢冷凍の過程で大きな氷の結晶が形成されやすく、食品の組織へのダメージが大きくなります。

| 温度帯 | 食品の状態 | 品質への影響 |

|---|---|---|

| -18℃以下 | 完全凍結状態 | 品質変化は最小限 |

| -10℃~-18℃ | 凍結しているが不安定 | 再結晶化が起こりやすい |

| -5℃~-10℃ | 一部が軟化し始める | 組織の破壊が進む |

| 0℃以上 | 解凍状態 | 微生物の増殖リスクも発生 |

これらの温度変化によるダメージを最小限に抑えるには、冷凍庫内の温度を常に一定に保つことが重要です。冷凍庫の温度計を設置して定期的に確認することで、適切な冷凍環境を維持できます。

3. 肉類の冷凍焼け防止策

肉類は冷凍保存に適した食材ですが、適切な処理を怠ると冷凍焼けによって風味や食感が大きく損なわれてしまいます。肉の種類によって最適な保存方法が異なるため、それぞれの特性を理解した上で正しい冷凍保存を行うことが重要です。

3.1 牛肉の正しい冷凍保存方法

牛肉は水分と脂肪分のバランスが良い食材のため、適切に冷凍すれば1ヶ月程度は品質を保つことができます。ステーキ用や焼肉用など、部位や用途によって保存方法を工夫することで、解凍後も美味しさを維持できます。

購入後すぐに冷凍する場合は、トレイから取り出して余分な水分をキッチンペーパーで拭き取ります。この工程により、表面の余分な水分による氷結晶の形成を防ぎ、冷凍焼けのリスクを低減できます。

塊肉の場合は、1回分の使用量に小分けしてから、空気が入らないようにぴったりとラップで包みます。ラップは二重に巻くことで、より高い密閉性を確保できます。その後、冷凍用保存袋に入れ、袋の中の空気をしっかりと抜いてから密閉します。

薄切り肉やスライス肉は、重ならないように平らに広げてラップで包むことがポイントです。肉同士が重なっていると、解凍時に分離しにくくなるだけでなく、冷凍ムラが生じて品質低下の原因となります。

| 牛肉の種類 | 保存方法のポイント | 保存期間の目安 |

|---|---|---|

| ステーキ用厚切り肉 | 1枚ずつラップで密閉し、さらに保存袋へ | 3〜4週間 |

| 焼肉用スライス | 平らに広げて空気を抜いて包む | 2〜3週間 |

| すき焼き用薄切り | 小分けにして1回分ずつ保存 | 2〜3週間 |

| 塊肉・ブロック | 使用量に切り分けてから冷凍 | 3〜4週間 |

金属製のバットに乗せて冷凍すると、急速冷凍に近い効果が得られ、肉の細胞へのダメージを最小限に抑えられます。金属は熱伝導率が高いため、家庭用冷凍庫でも比較的早く凍らせることができます。

3.2 豚肉の冷凍保存のコツ

豚肉は牛肉よりも脂肪の融点が低いため、冷凍焼けによる酸化が進みやすい特徴があります。そのため、より丁寧な密閉処理と早めの使用を心がける必要があります。

購入時のパックのまま冷凍するのは避けるべきです。トレイとラップの間に空気が入っており、これが冷凍焼けの主要因となるためです。必ずトレイから取り出し、改めて適切に包み直すことが大切です。

豚ロース肉やトンカツ用の厚切り肉は、1枚ずつラップで包んでから、さらにアルミホイルで覆うと保存性が高まります。アルミホイルは光を遮断するため、酸化防止に効果的です。

豚バラ肉や細切れ肉など、脂肪分が多い部位は特に酸化しやすいため、保存期間を2週間程度に抑えることをおすすめします。調理時に使いやすいように、あらかじめ下味をつけてから冷凍する方法も有効です。味噌や醤油などの調味料には抗酸化作用があり、冷凍焼けを遅らせる効果が期待できます。

豚ひき肉は表面積が大きく空気に触れやすいため、できるだけ平らに薄く延ばして冷凍用保存袋に入れ、板チョコのように箸などで筋目をつけておくと、必要な分だけ折って使えて便利です。

3.3 鶏肉を冷凍焼けから守る方法

鶏肉は他の肉類と比較して水分含有量が多く、冷凍焼けによる食感の変化が顕著に現れやすい食材です。適切な下処理と保存方法により、ジューシーさを保つことができます。

鶏もも肉や鶏むね肉などの大きな部位は、皮と身の間に空気が入りやすいため、できるだけ皮を剥がしてから冷凍するか、皮目を下にして平らにしてからラップで包むと良いでしょう。皮付きのまま冷凍する場合は、フォークで皮に数カ所穴を開けることで、冷凍時の膨張による身離れを防げます。

鶏肉特有の臭みを防ぐために、冷凍前に軽く塩を振って10分ほど置き、出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取る下処理が効果的です。この工程によって余分なドリップを除去でき、冷凍焼けのリスクも低減します。

手羽先や手羽元などの骨付き肉は、骨の周囲に空気が残りやすいため、ラップで包む際には特に丁寧に密着させることが重要です。複雑な形状の部位は、冷凍用保存袋に入れた後、水を張ったボウルに袋ごと沈めて空気を押し出す「水圧脱気法」が有効です。

| 鶏肉の部位 | 冷凍前の下処理 | 保存のコツ |

|---|---|---|

| 鶏もも肉 | 余分な脂肪を取り除き水分を拭く | 皮目を下にして平らにする |

| 鶏むね肉 | 観音開きにして厚さを均一に | 薄くすることで急速冷凍効果 |

| 手羽先・手羽元 | 関節部分の水分を特に丁寧に拭く | 1本ずつラップで包む |

| ささみ | 筋を取り除いてから保存 | 1本ずつ分けて冷凍 |

鶏ささみは筋を取り除いてから冷凍すると、解凍後の調理がスムーズです。また、酒や塩麹に漬けてから冷凍することで、酵素の働きにより身が柔らかくなり、冷凍による食感の劣化を補うことができます。

3.4 ひき肉の冷凍保存テクニック

ひき肉は挽く過程で空気が混入し、表面積が非常に大きくなるため、肉類の中で最も冷凍焼けしやすく、酸化も早く進む食材です。購入当日に冷凍することが品質保持の大前提となります。

そのまま冷凍するよりも、あらかじめ調理や味付けをしてから冷凍する方が、実用性が高く保存性も向上します。ハンバーグのタネや肉そぼろ、ミートソースなどに加工してから冷凍すれば、調味料の抗酸化作用により品質劣化を遅らせることができます。

生のまま冷凍する場合は、冷凍用保存袋に入れて平らに延ばし、袋の上から菜箸などで縦横に筋目をつけておきます。この方法なら、使いたい分だけ割って取り出すことができ、毎回全体を解凍する必要がありません。厚さは1cm程度にすると、急速冷凍に近い効果が得られます。

空気をしっかり抜くことが最重要ポイントです。袋の口を閉じる前に、平らな台の上で袋を押さえながら端から空気を押し出していきます。最後の1〜2cmを残した状態でストローを差し込み、口で吸い出すようにして残った空気を除去する方法もありますが、衛生面を考慮して専用の脱気用ポンプや真空パック器の使用が望ましいでしょう。

小分けにする場合は、ラップを広げた上に1回分のひき肉を置き、空気を抜きながら包んでから、さらに冷凍用保存袋にまとめて入れると、個別に取り出しやすくなります。

解凍後は生のまま保存したものよりも傷みやすいため、完全に解凍してから速やかに加熱調理することが大切です。半解凍の状態で調理すると、加熱ムラが生じて食中毒のリスクが高まります。

| 保存方法 | メリット | 保存期間の目安 |

|---|---|---|

| 生のまま平らに冷凍 | 調理の自由度が高い、使いたい分だけ使える | 2週間 |

| 下味をつけて冷凍 | 味が染み込む、解凍後すぐ調理可能 | 2〜3週間 |

| 加熱調理してから冷凍 | 保存性が高い、時短になる | 3〜4週間 |

| 成形してから冷凍 | 調理が簡単、弁当にも便利 | 2〜3週間 |

ひき肉は合い挽き肉の場合、豚肉と牛肉の脂肪の融点が異なるため、さらに劣化しやすくなります。購入したその日のうちに冷凍し、できるだけ早めに使い切ることを心がけましょう。冷凍前にしっかりと塩コショウで下味をつけておくと、臭み防止にもなります。

4. 魚介類の冷凍焼け防止策

魚介類は肉類以上に傷みやすく、冷凍焼けが起こりやすい食材です。魚の脂質は酸化しやすく、水分も多いため、適切な保存方法を知らないとすぐに品質が劣化してしまいます。ここでは、刺身用の魚から切り身、エビやイカなどの魚介類まで、それぞれに適した冷凍保存方法を詳しく解説します。

4.1 刺身用魚の冷凍保存方法

刺身用の新鮮な魚を冷凍保存する場合、購入後できるだけ早く処理することが鮮度を保つ最大のポイントです。スーパーで購入したその日のうちに冷凍すれば、解凍後も刺身として楽しめる品質を維持できます。

まず、刺身用の魚(サク)は水分をしっかりとキッチンペーパーで拭き取ります。表面に水分が残っていると、それが氷の結晶となって冷凍焼けの原因になります。水分を拭き取ったら、一回分ずつ使いやすい大きさに切り分けておくと、解凍時に便利です。

次に、ラップで隙間なく包みます。空気が入らないよう、魚の表面にラップを密着させることが重要です。ラップで包んだ後は、さらにアルミホイルで包むと、温度変化による影響を最小限に抑えられます。アルミホイルは熱伝導率が高いため、急速冷凍の効果も期待できます。

最後に冷凍用保存袋に入れ、できるだけ空気を抜いてから冷凍庫へ。保存袋には日付と魚の種類を記入しておきましょう。刺身用の魚は冷凍してから2週間以内に食べきるのが理想です。

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 1. 水分を拭き取る | キッチンペーパーでしっかり拭く |

| 2. 使いやすい大きさに切る | 一回分ずつに分ける |

| 3. ラップで密着させて包む | 空気が入らないように注意 |

| 4. アルミホイルで包む | 温度変化を防ぐ |

| 5. 冷凍用保存袋に入れる | 日付と種類を記入 |

4.2 切り身魚の保存テクニック

切り身魚は調理しやすい形状にすでに加工されているため、家庭で冷凍保存する機会が多い食材です。鮭、タラ、サバ、ブリなどの切り身は、正しい方法で冷凍すれば1ヶ月程度は品質を保つことができます。

切り身魚を冷凍する際も、まずは水分を丁寧に拭き取ることから始めます。トレイのままではなく、一切れずつ個別に処理することで、使いたい分だけ取り出せて便利です。

切り身魚は下味をつけてから冷凍すると、解凍後の調理が楽になるだけでなく冷凍焼けも防げます。味噌漬け、醤油漬け、西京漬けなどにしてから冷凍すれば、調味料が魚の表面を覆って酸化や乾燥を防ぐ役割を果たします。

下味をつけない場合は、一切れずつラップで包み、さらに冷凍用保存袋に入れます。このとき、金属製のバットの上に並べて冷凍すると急速冷凍ができ、細胞へのダメージを最小限に抑えられます。

脂の多い魚(サバ、サンマ、ブリなど)は酸化しやすいため、できるだけ短期間で使い切ることが望ましいです。白身魚(タラ、カレイなど)は比較的長持ちしますが、それでも1ヶ月以内には食べきりましょう。

| 魚の種類 | 冷凍保存期間の目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 脂の多い魚(サバ、サンマ、ブリ) | 2〜3週間 | 酸化しやすいため早めに消費 |

| 鮭 | 3〜4週間 | 比較的保存しやすい |

| 白身魚(タラ、カレイ) | 3〜4週間 | 脂が少なく保存に適している |

4.3 エビ・イカ・貝類の冷凍保存

エビ、イカ、貝類などの魚介類も、適切に処理すれば冷凍保存が可能です。これらは特に鮮度が重要な食材なので、購入後すぐに冷凍処理することをおすすめします。

4.3.1 エビの冷凍保存

殻付きのエビは、そのまま冷凍することもできますが、背ワタを取り除いてから冷凍すると解凍後の調理がスムーズになります。殻をむいてから冷凍する場合は、軽く塩水(水1カップに対して塩小さじ1程度)で洗うと臭みが取れます。

エビは重ならないように一尾ずつラップで包むか、冷凍用保存袋に平らに並べて入れます。金属製のバットに置いて急速冷凍すると、プリプリとした食感を保ちやすくなります。調理済みのエビも同様の方法で冷凍できますが、できるだけ2週間以内に食べきるようにしましょう。

4.3.2 イカの冷凍保存

イカは内臓を取り除き、よく洗ってから水分を拭き取ります。胴体と足を分け、使いやすい大きさに切ってから冷凍すると便利です。イカは冷凍すると身が締まり、適度に繊維が壊れるため、解凍後はむしろ柔らかく食べやすくなるというメリットがあります。

一回分ずつラップで包み、冷凍用保存袋に入れて保存します。イカは比較的冷凍保存に適しており、1ヶ月程度は品質を保てます。

4.3.3 貝類の冷凍保存

アサリやシジミなどの二枚貝は、砂抜きをしてからよく洗い、水分を切って冷凍します。殻付きのまま冷凍用保存袋に入れ、できるだけ空気を抜いて冷凍庫へ。貝類は冷凍すると旨味成分が増すため、味噌汁やスープに使うと美味しさがアップします。

ホタテやカキなどは、むき身の状態で冷凍する場合、軽く塩水で洗ってから水分をしっかり拭き取ります。一個ずつラップで包むか、重ならないように保存袋に入れて冷凍します。貝類は1ヶ月程度が保存の目安です。

| 魚介類 | 下処理 | 保存期間 |

|---|---|---|

| エビ(殻付き) | 背ワタを取る | 3〜4週間 |

| エビ(むき身) | 塩水で洗う | 2〜3週間 |

| イカ | 内臓を取り、使いやすい大きさに切る | 3〜4週間 |

| アサリ・シジミ | 砂抜き後、よく洗う | 3〜4週間 |

| ホタテ・カキ | 塩水で洗い、水分を拭き取る | 3〜4週間 |

魚介類全般に共通するポイントは、新鮮なうちに冷凍すること、水分をしっかり取り除くこと、空気に触れさせないこと、そして急速冷凍することです。これらを守ることで、冷凍焼けを防ぎ、美味しさを長く保つことができます。

5. 野菜の冷凍焼け防止策

野菜は水分が多く、冷凍保存が難しい食材の一つです。適切な下処理と保存方法を実践することで、野菜の鮮度と栄養価を長期間維持することが可能になります。野菜の種類ごとに最適な冷凍方法が異なるため、それぞれの特性を理解して保存することが重要です。

5.1 葉物野菜の冷凍保存方法

ほうれん草、小松菜、チンゲン菜などの葉物野菜は、そのまま冷凍すると食感が大きく損なわれてしまいます。ブランチング(下茹で)を行うことで、酵素の働きを止めて品質劣化を防ぐことができます。

葉物野菜の冷凍保存手順は以下の通りです。まず、野菜をよく洗い、汚れや傷んだ部分を取り除きます。次に、沸騰したお湯で30秒から1分程度茹でます。茹で時間は野菜の種類や量によって調整が必要です。茹でた後は、すぐに冷水に取って色止めをし、余熱による火の通り過ぎを防ぎます。

水気をしっかりと絞ることが、冷凍焼けを防ぐ最大のポイントです。キッチンペーパーで包んでから絞ると、より効果的に水分を除去できます。小分けにして1回分ずつラップで包み、空気を抜きながら密着させます。さらに冷凍用保存袋に入れ、できるだけ空気を抜いて密閉します。

| 野菜名 | ブランチング時間 | 保存期間の目安 | 向いている調理法 |

|---|---|---|---|

| ほうれん草 | 30秒〜1分 | 約1ヶ月 | おひたし、炒め物、スープ |

| 小松菜 | 30秒〜1分 | 約1ヶ月 | 炒め物、煮物、汁物 |

| チンゲン菜 | 1分 | 約1ヶ月 | 炒め物、スープ |

| 水菜 | 20秒〜30秒 | 約2週間 | 鍋物、スープ |

キャベツやレタスなど生食向きの葉物野菜は、冷凍すると食感が大きく変わるため、加熱調理用として割り切って保存することをおすすめします。千切りやざく切りにしてから冷凍すれば、凍ったまま炒め物やスープに使えて便利です。

5.2 根菜類の冷凍保存のコツ

にんじん、大根、ごぼう、れんこんなどの根菜類は、適切な下処理を行えば冷凍保存に適した野菜です。ただし、水分量や繊維質の違いにより、それぞれに適した方法があります。

にんじんは、皮をむいて用途に応じた大きさにカットしてから、1分程度茹でます。完全に火を通す必要はなく、表面が少し柔らかくなる程度で十分です。茹でた後は冷水で冷まし、水気をしっかり拭き取ります。使いやすいように小分けしてラップで包み、冷凍用保存袋に入れて保存します。生のまま千切りやみじん切りにして冷凍することも可能で、この場合は凍ったまま調理に使えます。

大根は水分が多いため、冷凍すると食感が変わりやすい野菜です。しかし、この特性を活かして短時間で味が染み込みやすくなるというメリットもあります。薄切りや短冊切りにして、キッチンペーパーで水気を取ってから冷凍します。煮物やみそ汁に使う場合は、凍ったまま調理すると時短になります。

ごぼうは変色しやすいため、カットしたら酢水に浸けてアク抜きをします。水気を拭き取り、使いやすい量に小分けして冷凍します。きんぴらや煮物用には、ささがきにしてから冷凍すると便利です。

| 根菜名 | 下処理方法 | 保存期間の目安 | 冷凍のメリット |

|---|---|---|---|

| にんじん | カット後1分茹でる | 約1ヶ月 | 火の通りが早くなる |

| 大根 | カット後水気を拭く | 約1ヶ月 | 味が染み込みやすくなる |

| ごぼう | 酢水でアク抜き | 約1ヶ月 | アクが抜けて調理しやすい |

| れんこん | 酢水で茹でる | 約1ヶ月 | 変色を防げる |

| じゃがいも | マッシュ状にする | 約2週間 | 冷凍焼けしにくい |

れんこんは、薄切りにして酢水で1分程度茹でます。これにより変色を防ぎ、シャキシャキとした食感を保つことができます。冷水で冷ましてから水気を取り、重ならないように並べてラップで包んで冷凍します。

じゃがいもは、そのまま冷凍すると食感がスカスカになってしまうため、マッシュポテトやコロッケのタネなど、調理済みの状態で冷凍することをおすすめします。どうしても生の状態で保存したい場合は、細かく刻んでから冷凍し、スープや煮込み料理に使います。

5.3 きのこ類の冷凍保存テクニック

しいたけ、しめじ、えのき、まいたけなどのきのこ類は、生のまま冷凍することで旨味成分が増すという特性があります。水洗いは不要で、むしろ水分が増えて冷凍焼けの原因になるため避けます。

きのこ類の冷凍保存の基本は、軽く汚れを拭き取ることから始まります。キッチンペーパーや柔らかい布で表面の汚れを優しく拭き取ります。石づきを切り落とし、使いやすい大きさにほぐしたりカットしたりします。

しいたけは、軸を切り落として傘の部分をそのまま、または薄切りにして冷凍します。干ししいたけのように旨味が凝縮され、出汁が出やすくなります。しめじやえのきは、石づきを切り落としてほぐしてから、冷凍用保存袋に入れます。まいたけは手でほぐして冷凍すると、調理時に使いやすくなります。

複数のきのこを混ぜて「きのこミックス」として冷凍しておくと、炒め物やスープにそのまま使えて便利です。冷凍用保存袋に入れる際は、平らにして空気を抜き、金属トレーの上に置いて急速冷凍すると、より品質を保つことができます。

| きのこ名 | 下処理のポイント | 保存期間の目安 | 冷凍後の変化 |

|---|---|---|---|

| しいたけ | 軸を切り、傘を拭く | 約1ヶ月 | 旨味が増し出汁が出やすい |

| しめじ | 石づきを切りほぐす | 約1ヶ月 | 旨味成分が増加 |

| えのき | 石づきを切りほぐす | 約1ヶ月 | 食感は若干柔らかくなる |

| まいたけ | 手でほぐす | 約1ヶ月 | 香りが強くなる |

| エリンギ | 適当な大きさにカット | 約1ヶ月 | 食感が維持されやすい |

エリンギは他のきのこと比べて水分が少なく、食感が保たれやすい特徴があります。輪切りや縦割りなど、料理に合わせてカットしてから冷凍します。冷凍したきのこは、解凍せずに凍ったまま調理することで、水っぽくならずに美味しく仕上がります。

きのこ類は冷凍することで細胞壁が壊れ、旨味成分が出やすくなります。この特性を活かして、炒め物では強火でさっと調理し、煮物やスープでは凍ったまま加えて旨味を引き出すことができます。保存袋には日付と種類を記入しておくと、使い忘れを防ぐことができます。

なお、野菜全般に共通する冷凍保存のポイントとして、急速冷凍を心がけることが挙げられます。冷凍庫の急速冷凍機能を使うか、金属トレーの上に置いて冷凍することで、氷の結晶が小さくなり、解凍時のドリップ(水分の流出)を最小限に抑えることができます。これにより、冷凍焼けのリスクを大幅に減らすことが可能になります。

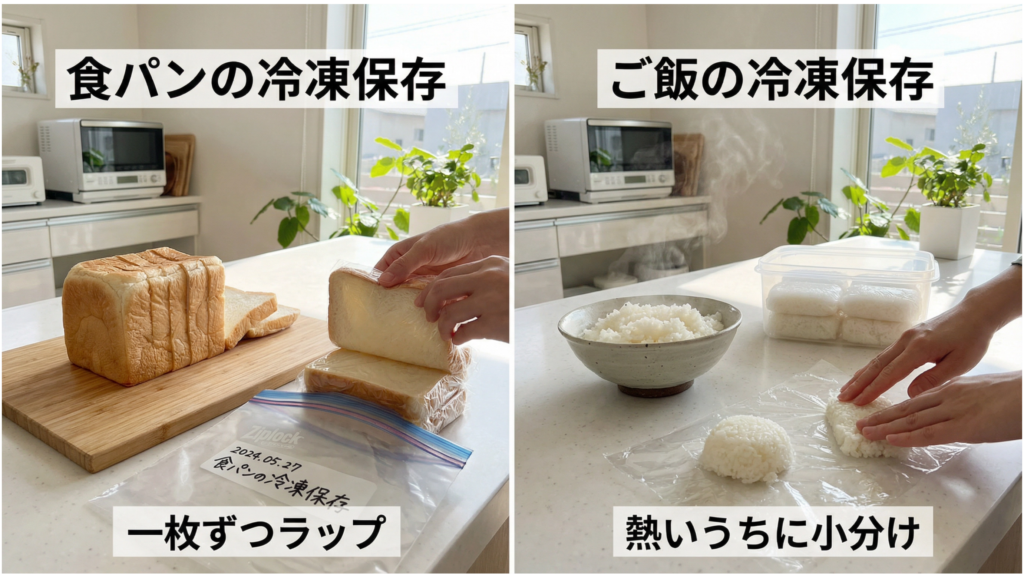

6. パンやご飯の冷凍焼け防止策

パンやご飯などの主食類は、冷凍保存することで長期保存が可能になりますが、適切な方法で冷凍しないと冷凍焼けを起こしやすい食品です。パンは水分が抜けてパサパサになり、ご飯は表面が乾燥して硬くなってしまいます。主食類の冷凍焼けを防ぐには、空気との接触を最小限にし、できるだけ早く冷凍することが重要です。

パンやご飯は毎日の食卓に欠かせない食品だからこそ、正しい冷凍保存方法を知っておくことで、無駄なく美味しく食べることができます。ここでは、食パン、ご飯、調理パンや惣菜パンそれぞれの特性に合わせた冷凍保存テクニックを詳しく解説します。

6.1 食パンの冷凍保存方法

食パンは冷凍保存に適した食品ですが、そのまま冷凍庫に入れてしまうと冷凍焼けを起こしやすくなります。購入後できるだけ早く冷凍することで、鮮度と美味しさを保つことができます。

食パンは1枚ずつラップで包んでから冷凍用保存袋に入れることで、冷凍焼けを効果的に防止できます。1枚ずつ個包装することで、必要な分だけ取り出せて便利なだけでなく、空気との接触面積を最小限に抑えられます。

6.1.1 食パンの冷凍保存手順

| 手順 | 作業内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 個包装 | 1枚ずつラップで密着させるように包む | 空気を入れないように隙間なく包む |

| 2. 袋詰め | 冷凍用保存袋に入れて空気を抜く | 袋の空気をできるだけ押し出す |

| 3. 日付記入 | 冷凍した日付を袋に記入 | 1ヶ月以内に消費するのが目安 |

| 4. 急速冷凍 | 金属製トレーに乗せて冷凍 | 早く凍らせることで品質劣化を防ぐ |

解凍する際は、自然解凍してからトースターで焼くか、凍ったままトースターで焼くことができます。電子レンジで解凍する場合は、20秒ほど加熱してからトースターで焼くと、焼きたてのような食感が戻ります。

6.1.2 食パンの種類別冷凍保存期間

| パンの種類 | 推奨保存期間 | 注意点 |

|---|---|---|

| 白い食パン | 約1ヶ月 | 比較的冷凍焼けしにくい |

| 全粒粉パン | 約3週間 | 油脂分が酸化しやすい |

| レーズンパン | 約3週間 | レーズンが硬くなりやすい |

| デニッシュ食パン | 約2週間 | バターが酸化しやすいため早めに消費 |

6.2 ご飯の冷凍保存テクニック

炊きたてのご飯を冷凍保存することで、いつでも美味しいご飯を食べることができます。しかし、冷凍方法を誤ると、解凍後にパサパサになったり、硬くなったりしてしまいます。ご飯は炊きたての熱いうちに冷凍することで、水分を保ったまま保存できます。

冷めてから冷凍すると、デンプンが老化して食感が悪くなり、冷凍焼けも起こりやすくなります。炊飯後すぐに冷凍準備を始めることが、美味しさを保つ最大のポイントです。

6.2.1 ご飯の冷凍保存手順

ご飯を冷凍保存する際は、以下の手順で行うことで冷凍焼けを防ぎ、解凍後も炊きたての美味しさを再現できます。

- 1食分ずつ分ける:炊きたてのご飯を茶碗1杯分(約150〜180g)ずつに分けます。

- 平らに整える:ラップの上にご飯を広げ、厚さ2〜3cm程度の平らな形に整えます。平らにすることで冷凍・解凍時間が短縮されます。

- 密閉包装:ラップで隙間なく包み、さらに冷凍用保存袋に入れて空気を抜きます。

- 粗熱を取る:ラップで包んだご飯を15〜20分程度置いて粗熱を取ります。熱いまま冷凍庫に入れると他の食品に影響を与えます。

- 急速冷凍:金属製のトレーに乗せて冷凍庫に入れます。急速冷凍機能があれば活用しましょう。

6.2.2 ご飯の解凍方法と加熱時間

| ご飯の量 | 電子レンジ加熱時間(500W) | 電子レンジ加熱時間(600W) | ポイント |

|---|---|---|---|

| 150g | 約4分 | 約3分30秒 | 途中で一度かき混ぜると均一に加熱できる |

| 200g | 約5分 | 約4分 | ラップは少し緩めて蒸気を逃がす |

| 250g | 約6分 | 約5分 | 加熱後2〜3分蒸らすとふっくら仕上がる |

解凍する際は、ラップを少し緩めて電子レンジで加熱します。完全に加熱せず、8割程度温めてから2〜3分蒸らすことで、ふっくらとした食感に仕上がります。

6.2.3 冷凍ご飯の保存期間と注意点

冷凍したご飯は約1ヶ月間保存できますが、美味しく食べるには2〜3週間以内に消費することをおすすめします。長期保存すると、徐々に冷凍焼けが進み、水分が抜けてパサパサになってしまいます。

また、チャーハンやピラフなど味付けしたご飯も冷凍可能ですが、具材によっては食感が変わることがあります。野菜は水分が抜けやすく、じゃがいもは冷凍に不向きなので注意が必要です。

6.3 調理パンや惣菜パンの保存方法

調理パンや惣菜パンは、具材が入っているため、食パンよりも冷凍保存に注意が必要です。具材の種類によっては冷凍に適さないものもあり、解凍後の食感が大きく変わる場合があります。

調理パンを冷凍する際は、具材の特性を理解し、冷凍に適したパンと適さないパンを見極めることが重要です。適切に冷凍すれば、購入時の美味しさを保ったまま保存できます。

6.3.1 冷凍に適した調理パンと適さないパン

| 冷凍適性 | パンの種類 | 理由 |

|---|---|---|

| 適している | あんパン、クリームパン、ジャムパン | 具材が安定しており、解凍後も食感が保たれる |

| 適している | カレーパン、焼きそばパン | 揚げ物や炒め物は冷凍保存に向いている |

| 適している | メロンパン、チョコパン | 水分量が少なく冷凍焼けしにくい |

| やや不向き | サンドイッチ(レタス・トマト入り) | 野菜の水分が抜けてべちゃべちゃになる |

| 不向き | 生クリーム系パン | 解凍時に水分が分離して食感が悪くなる |

| 不向き | ポテトサラダパン | じゃがいもは冷凍すると食感が大きく変わる |

6.3.2 調理パンの冷凍保存手順

調理パンを冷凍する際は、購入当日または翌日までの新鮮なうちに冷凍することが大切です。時間が経ってから冷凍すると、解凍後の味や食感が著しく低下します。

- 個包装する:1個ずつラップで全体を覆うように包みます。揚げパンの場合も、油が酸化しないようしっかり密閉します。

- 二重包装:ラップで包んだ後、冷凍用保存袋に入れてさらに空気を抜きます。

- 立てて保存:冷凍庫内では、潰れないように立てて保存するか、専用の保存容器に入れます。

- 保存期間を記録:冷凍した日付を記入し、2週間以内に消費するようにします。

6.3.3 調理パンの解凍と温め方

| パンの種類 | 解凍方法 | 温め方 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| あんパン・クリームパン | 常温で30分自然解凍 | 電子レンジ500Wで20〜30秒 | 約35分 |

| カレーパン | 常温で30分自然解凍 | トースターで3〜4分焼く | 約35分 |

| メロンパン | 常温で30分自然解凍 | トースターで2〜3分焼く | 約35分 |

| 焼きそばパン | 常温で30分自然解凍 | 電子レンジ500Wで1分加熱 | 約35分 |

揚げパンやカレーパンは、トースターで温めることで表面がカリッと仕上がり、冷凍前に近い食感を楽しめます。電子レンジだけで温めると、べちゃっとした食感になりやすいので注意しましょう。

サンドイッチを冷凍する場合は、レタスやトマトなどの生野菜を抜いてから冷凍し、解凍後に新鮮な野菜を追加すると美味しく食べられます。ハムやチーズ、卵などの具材は冷凍保存に適しています。

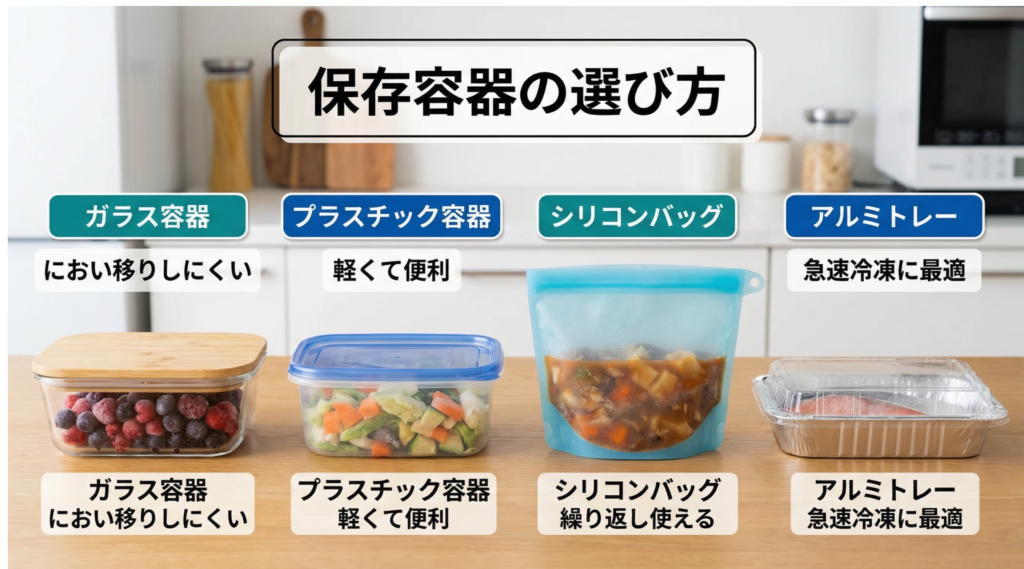

7. 冷凍焼けを防ぐ保存容器と包装材

冷凍焼けを防ぐためには、食材を空気や乾燥から守る適切な容器や包装材の選択が重要です。密閉性が高く、冷凍庫の環境に適した素材を使用することで、食材の品質を長期間維持できます。ここでは、家庭で実践できる効果的な包装方法と、それぞれの包装材の特徴や使い方を詳しく解説します。

7.1 ラップの正しい使い方

食品用ラップフィルムは、冷凍保存において最も手軽で基本的な包装材です。しかし、ラップと食材の間に空気が入ると冷凍焼けの原因となるため、正しい巻き方を習得することが大切です。

ラップで包む際は、食材の表面にぴったりと密着させることがポイントです。肉や魚を包むときは、まず食材をラップの中央に置き、端から空気を押し出すように包んでいきます。特に角や端の部分は空気が残りやすいため、しっかりと押さえながら包みましょう。

ラップは二重に巻くことで保護効果が高まります。一層目で食材に密着させ、二層目で全体を覆うことで、より確実に空気を遮断できます。また、ラップで包んだ後に冷凍用保存袋に入れることで、さらに冷凍焼けのリスクを減らすことができます。

市販されているラップには塩化ビニリデン製やポリエチレン製などがありますが、冷凍保存には密着性と酸素バリア性に優れた塩化ビニリデン製のラップが適しています。代表的な製品には、サランラップやクレラップなどがあります。

7.2 冷凍用保存袋の選び方と使い方

冷凍用保存袋は、ラップと並んで家庭での冷凍保存に欠かせないアイテムです。一般的な食品保存袋と冷凍用保存袋の違いは、厚みと耐冷性にあります。冷凍用保存袋は低温に強く、破れにくい厚手の素材で作られているため、長期保存に適しています。

保存袋を選ぶ際は、必ず「冷凍用」または「冷凍対応」と表示されているものを選びましょう。ジップロックフリーザーバッグや旭化成のジップロック、リード冷凍も冷凍保存バッグなどが代表的な製品です。

| 保存袋の種類 | 特徴 | 適した食材 |

|---|---|---|

| ジッパー付き冷凍袋 | 密閉性が高く繰り返し開閉可能 | 肉類、魚類、下味をつけた食材 |

| マチ付き冷凍袋 | 自立するため液体や汁物も保存可能 | スープ、カレー、煮物 |

| スライド式冷凍袋 | 開閉が簡単で密閉性も高い | 野菜、パン、ご飯 |

保存袋を使用する際の重要なポイントは、袋内の空気をできるだけ抜いてから密閉することです。空気を抜く方法として、袋のジッパーを少し残して閉め、ストローで中の空気を吸い出す方法や、水を張ったボウルに袋を沈めて水圧で空気を押し出す方法があります。水圧を利用する方法は、袋を水に沈めながらジッパーの手前まで水面下に入れ、空気が抜けたところでジッパーを閉めるというものです。

また、保存袋に日付と内容物を記入することで、冷凍庫の整理がしやすくなり、保存期間の管理もしやすくなります。油性ペンで直接袋に書き込むか、マスキングテープなどに記入して貼り付けると良いでしょう。

7.3 真空パック器の活用方法

真空パック器は、袋内の空気を機械で吸引して真空状態にすることで、冷凍焼けを最も効果的に防ぐことができる保存方法です。業務用として使われてきた技術ですが、近年は家庭用の小型真空パック器も普及し、手軽に利用できるようになりました。

真空パック器の最大のメリットは、食材と空気の接触をほぼ完全に遮断できることです。これにより酸化や乾燥を防ぎ、通常の冷凍保存と比べて2倍から3倍程度長く品質を保つことができます。肉や魚などのタンパク質を含む食材や、風味が落ちやすい食材の保存に特に効果的です。

家庭用真空パック器には、外部吸引式と内部吸引式の2種類があります。外部吸引式は専用の袋が必要ですが密閉性が高く、内部吸引式は汎用的な袋も使えますが液体の多い食材には不向きです。代表的な製品には、フードセーバーやハンディタイプの真空パック器などがあります。

真空パック器を使う際の注意点として、液体や水分が多い食材は事前に冷凍してから真空パックにする必要があります。液体が吸引口に入ると機械が故障する原因となるためです。また、尖った骨がある魚や、角のある食材は袋を破る可能性があるため、キッチンペーパーなどで保護してから真空パックにしましょう。

真空パック器を使った効果的な保存方法として、小分け保存があります。大きな肉の塊や魚を一度に真空パックにするのではなく、1回分の使用量ごとに分けて真空パックにすることで、使いたい分だけを解凍でき、残りの食材の品質も保てます。

7.4 保存容器の選び方

冷凍保存には、プラスチック製やガラス製の保存容器も活用できます。袋での保存と比べて、保存容器は形状が保たれるため冷凍庫内の整理がしやすく、液体や柔らかい食材の保存に適しているという利点があります。

冷凍保存に適した容器を選ぶ際は、まず「冷凍対応」または「耐冷温度-20℃以下」と表示されているものを選びましょう。一般的な保存容器の中には冷凍に適していないものもあり、冷凍庫で割れたり変形したりする可能性があります。

| 容器の素材 | メリット | デメリット | おすすめの使い方 |

|---|---|---|---|

| プラスチック製 | 軽量で扱いやすい、電子レンジ対応が多い | 匂いや色が移りやすい | ご飯、おかず、スープの小分け保存 |

| ガラス製 | 匂いや色が移りにくい、耐熱性が高い | 重い、割れる可能性がある | カレー、シチューなど香りの強い料理 |

| ホーロー製 | 匂い移りしにくい、そのまま火にかけられる | 電子レンジ不可、価格が高い | 作り置きおかず、下味をつけた肉や魚 |

保存容器を使う際の重要なポイントは、容器の大きさと食材の量を合わせることです。容器内に空間が多いと空気との接触面積が増え、冷凍焼けのリスクが高まります。食材の量に対して適切なサイズの容器を選び、できるだけ隙間を少なくしましょう。

液体やスープ類を冷凍する場合は、容器の8分目程度まで入れることが推奨されます。液体は凍ると膨張するため、満杯にすると蓋が開いたり容器が割れたりする原因となります。また、容器の表面にラップを直接食材に密着させてから蓋をすることで、さらに冷凍焼けを防ぐことができます。

ジップロックコンテナーやイワキの保存容器、野田琺瑯のホワイトシリーズなど、冷凍対応の保存容器は様々なメーカーから販売されています。用途や保存する食材に応じて、複数のサイズや素材を揃えておくと便利です。

また、シリコン製の保存容器やシリコンバッグも近年注目されています。柔軟性があるため冷凍後も取り出しやすく、洗って繰り返し使えるため環境にも優しい選択肢となります。ただし、シリコン製品を選ぶ際は、食品衛生法に適合した製品であることを確認しましょう。

8. 冷凍焼けしてしまった食材の活用法

冷凍焼けしてしまった食材を発見したとき、すぐに捨ててしまうのはもったいないことです。冷凍焼けは食品の安全性には問題がないため、適切な調理法を用いることで美味しく食べることができます。ここでは食材別に、冷凍焼けした食品を無駄なく活用するための具体的な方法をご紹介します。

8.1 冷凍焼けした肉の調理方法

冷凍焼けした肉は、表面が乾燥して変色し、パサついた食感になりがちです。しかし水分を補いながら調理することで、風味を取り戻すことが可能です。

最も効果的な方法は、煮込み料理やスープに使用することです。カレー、シチュー、ポトフなどの長時間煮込む料理では、調味料やだしの風味が肉に染み込み、冷凍焼けによる味の劣化をカバーできます。特に豚肉や鶏肉は、生姜やにんにくなどの香味野菜と一緒に煮込むことで、臭みも抑えられます。

牛肉の場合は、細かく切ってそぼろにしたり、ミートソースやハンバーグなどの挽肉料理に加工するのもおすすめです。調味料やソースの味付けが強い料理では、冷凍焼けによる風味の低下が気になりません。

| 肉の種類 | おすすめ調理法 | ポイント |

|---|---|---|

| 牛肉 | カレー、ビーフシチュー、そぼろ | 赤ワインや醤油で下味をつけると風味が増す |

| 豚肉 | 角煮、豚汁、生姜焼き | 生姜やにんにくで臭みを消す |

| 鶏肉 | 煮込み料理、炊き込みご飯、唐揚げ | 下味をしっかりつけて揚げると食感が気にならない |

| ひき肉 | ミートソース、麻婆豆腐、餃子 | 調味料を多めに使う濃い味付けが効果的 |

また、調理前に塩麹や醤油麹に漬け込むことで、酵素の働きで肉が柔らかくなり、旨味も増します。漬け込み時間は30分から一晩が目安です。

8.2 冷凍焼けした魚の美味しい食べ方

冷凍焼けした魚は、特に脂分が酸化して生臭さが増していることがあります。魚の冷凍焼けを克服するには、濃いめの味付けと臭み消しの工夫が重要です。

刺身用の魚が冷凍焼けしてしまった場合は、生食は避けて加熱調理に回しましょう。漬け焼きや照り焼きなど、タレに漬け込んでから焼く調理法が適しています。味噌や醤油ベースのタレは魚の臭みを和らげる効果があります。

切り身魚の場合は、ムニエルやフライにするのがおすすめです。小麦粉やパン粉でコーティングすることで、乾燥した食感をカバーできます。レモンやタルタルソースを添えることで、さらに風味が良くなります。

また、魚の煮付けや味噌煮も冷凍焼けした魚の活用に向いています。生姜を多めに入れ、酒や砂糖、醤油でしっかりと味付けすることで、冷凍焼けによる品質劣化が気にならなくなります。

| 魚の状態 | おすすめ調理法 | 臭み消しの工夫 |

|---|---|---|

| 刺身用魚 | 漬け焼き、竜田揚げ、炊き込みご飯 | 醤油・酒・みりんに30分以上漬ける |

| 切り身魚 | ムニエル、フライ、ホイル焼き | 調理前に塩を振って10分置き、水気を拭く |

| 青魚 | 味噌煮、梅煮、つみれ | 生姜・ネギ・梅干しを一緒に煮る |

| エビ・イカ | 炒め物、揚げ物、パスタ | 酒と片栗粉で下処理してから調理 |

サーモンやブリなどの脂の多い魚は、冷凍焼けすると特に酸化臭が強くなります。このような魚は細かくほぐして、炊き込みご飯やちらし寿司の具材として使うと、他の食材と混ざることで臭みが気にならなくなります。

8.3 冷凍焼けした野菜の活用レシピ

冷凍焼けした野菜は、水分が抜けてシワシワになり、色が悪くなることがあります。しかし野菜は加熱調理することで形状が変わるため、冷凍焼けの影響が最も目立ちにくい食材と言えます。

葉物野菜が冷凍焼けした場合は、スープや味噌汁の具材として使うのが最適です。ほうれん草や小松菜は、お浸しではなく炒め物や煮浸しにすると、変色や食感の変化が気になりません。また、ポタージュやスムージーにすれば、見た目も食感も全く問題になりません。

根菜類は、カレーやシチューなどの煮込み料理に使いましょう。にんじん、じゃがいも、玉ねぎなどは長時間煮込むことで柔らかくなり、冷凍焼けによるスカスカした食感が改善されます。また、ポテトサラダやコロッケなど、潰して使う料理にも向いています。

| 野菜の種類 | おすすめ活用法 | 調理のコツ |

|---|---|---|

| 葉物野菜 | スープ、炒め物、ポタージュ | 解凍せず凍ったまま調理に加える |

| 根菜類 | カレー、シチュー、ポテトサラダ | 小さめに切って長時間煮込む |

| きのこ類 | 炊き込みご飯、パスタ、炒め物 | 油で炒めると旨味が引き出される |

| トマト | トマトソース、ミートソース、スープ | 皮が気になる場合は湯むきしてから使う |

| ブロッコリー・カリフラワー | グラタン、シチュー、ポタージュ | チーズやホワイトソースと合わせる |

きのこ類は冷凍焼けしても風味がそれほど落ちないため、比較的使いやすい食材です。しめじやえのきは炊き込みご飯や炒め物に、しいたけは細かく刻んで餃子やハンバーグの具材に混ぜ込むと美味しく食べられます。

トマトが冷凍焼けした場合は、煮込んでトマトソースにするのがベストです。玉ねぎとにんにくを炒めたところに加えて煮詰めれば、パスタソースやピザソースとして活用できます。

冷凍焼けした野菜全般に言えることは、単独で使うよりも複数の食材と組み合わせることで、品質の劣化が目立たなくなるということです。野菜たっぷりのミネストローネ、具だくさんの豚汁、チャーハンやオムレツの具材など、多くの食材が混ざる料理に使うことで、無駄なく美味しく活用できます。

9. まとめ

冷凍焼けは、冷凍庫内での乾燥、酸化、温度変化によって食品の品質が劣化する現象です。変色や霜がつくなどの見た目の変化があっても、食べること自体は問題ありませんが、風味や食感が損なわれてしまいます。

冷凍焼けを防ぐ最も効果的な方法は、食品を空気に触れさせないことです。ラップでぴったりと包み、さらに冷凍用保存袋に入れて空気を抜くという二重の保護が基本となります。真空パック器を使えば、より確実に空気を遮断できます。

食材別に適した保存方法を実践することも重要です。肉類は小分けにしてラップで密着させ、魚介類は水分をしっかり拭き取ってから保存します。野菜は種類によって下処理の有無が異なり、葉物野菜は茹でてから、きのこ類はそのまま冷凍できます。パンやご飯は一食分ずつ小分けにすることで、解凍時の品質低下を防げます。

もし冷凍焼けしてしまった食材があっても、捨てる必要はありません。濃い味付けの料理や煮込み料理、スープなどに活用することで、風味の劣化をカバーできます。

正しい冷凍保存の知識と技術を身につければ、食材を長期間美味しく保存でき、食品ロスの削減にもつながります。今日から実践して、冷凍庫を上手に活用しましょう。

10. 飲食店・食品事業者の方へ|業務用急速冷凍機という選択肢

この記事では、ご家庭で実践できる冷凍焼け対策を詳しく解説してきました。適切な知識と工夫で、食材の美味しさを長く保つことは十分に可能です。しかし、飲食店の経営者様や食品製造・加工に携わる事業者様の中には、「さらなる品質の高みを目指したい」「食品ロスを根本から解決したい」「新たなビジネスチャンスを掴みたい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような課題を解決する鍵となるのが、業務用急速冷凍機です。

10.1 家庭用冷凍庫との決定的な違い

家庭用冷凍庫が食材をゆっくりと凍らせる「緩慢冷凍」であるのに対し、業務用急速冷凍機は、食品が凍る温度帯(0℃~-5℃)を極めて短時間で通過させる「急速冷凍」を行います。これにより、氷の結晶が極めて小さく生成され、食品の細胞破壊を最小限に抑えることができます。その結果、解凍時のドリップ(旨味成分の流出)が少なく、まるで採れたて・出来立てのような食感、風味、色合いを維持することが可能になるのです。

| 項目 | 業務用急速冷凍機 | 家庭用冷凍庫 |

| 冷凍方式 | 急速冷凍 | 緩慢冷凍 |

| 氷結晶の大きさ | 小さく均一 | 大きく不均一 |

| 細胞破壊 | 最小限 | 大きい |

| 解凍後の品質 | 高い(ドリップが少ない) | 低い(ドリップが多い) |

| 主なメリット | 品質維持、生産性向上、フードロス削減 | 手軽さ、省スペース |

10.2 業務用急速冷凍機がもたらす5つのメリット

業務用急速冷凍機を導入することで、以下のような多岐にわたるメリットが期待できます。

- 圧倒的な品質維持: 食材本来の美味しさや栄養価を損なうことなく、長期間の保存が可能になります。

- フードロスの削減: 計画生産や仕込みの効率化により、売れ残りや食材の劣化による廃棄を大幅に削減できます。

- 生産性の向上: 調理のピークタイムに左右されない計画的な生産が可能となり、労働環境の改善にも繋がります。

- 新たなビジネスチャンス: 高品質な冷凍食品の開発・販売により、ECサイトでの全国展開や、新たな顧客層の開拓が可能になります。

- 衛生管理の強化: 食材が危険温度帯に留まる時間を短縮し、細菌の繁殖リスクを低減します。

10.3 注目の急速冷凍機「3Dフリーザー®」とは?

数ある業務用急速冷凍機の中でも、特に注目を集めているのが、特許技術を搭載した「3Dフリーザー®」です。

3Dフリーザー®は、一般的な急速冷凍機とは一線を画す「高湿度3D冷気」で食品を全方位から包み込むように優しく、かつ均一に冷凍します。これにより、食品の乾燥を極限まで防ぎ、驚異的な歩留まり(可食部分の割合)を実現しながらも超高品質冷凍を可能にします。実際に、ある工場では年間3,000万円ものコスト削減に成功した事例もあります。

イクラ、生クリームを使ったケーキなど、これまで冷凍が難しいとされてきた繊細な食材も、3Dフリーザー®ならその品質を損なうことなく冷凍することが可能です。

10.4 あなたのビジネスの可能性を広げる第一歩を

「お店の味を、そのまま全国のお客様に届けたい」 「旬の食材を、一年中最高の状態で提供したい」 「食品ロスをなくし、持続可能なビジネスを実現したい」

もし、あなたがこのような想いをお持ちなら、業務用急速冷凍機、そして3Dフリーザー®がその強力なパートナーとなるはずです。

以下のリンクから、3Dフリーザー®の詳細な資料をダウンロードしたり、専門のスタッフに相談したりすることができます。あなたのビジネスが抱える課題や、実現したい未来について、ぜひ一度お聞かせください。

よくある質問(FAQ)

冷凍焼けした食材は、表面が白っぽく変色していることが最も分かりやすい特徴です。

肉類では灰色や褐色に変色し、霜のような斑点が付着します。

魚介類は本来の光沢が失われてくすんだ色になり、触るとスポンジのようにパサパサとした質感になっています。また、冷凍庫臭や油が酸化したような不快な臭いがすることもあります。

家庭用冷凍庫では完全に防ぐことは難しいですが、適切な方法で大幅にリスクを減らせます。

食材をラップで密着させて包み、さらに冷凍用保存袋に入れて空気を抜くという二重の保護が基本です。

真空パック器を使えばより効果的に空気を遮断できます。

また、冷凍庫の開閉を最小限にし、庫内温度を常に-18℃以下に保つことも重要です。

食材の種類によって保存期間は異なります。

肉類は2週間から1ヶ月程度、魚介類は2週間から3週間程度が目安です。

野菜は下処理をしてから冷凍すれば約1ヶ月、パンやご飯も1ヶ月程度保存できます。

ただし、これらはあくまで品質を保てる目安であり、早めに食べることをおすすめします。

保存袋に日付を記入して管理しましょう。

一度解凍した食材の再冷凍は避けるべきです。

解凍時に細胞が破壊され、再冷凍すると品質が著しく劣化するだけでなく、細菌が増殖するリスクも高まります。

どうしても再冷凍する場合は、必ず加熱調理してから冷ましてから冷凍してください。

計画的に必要な分だけ解凍することで、再冷凍の必要性を減らせます。

冷凍焼けした部分を切り取って食べることは可能です。

表面だけが冷凍焼けしている場合、その部分を取り除けば残りは比較的美味しく食べられます。

ただし、全体的に変色している場合は、内部まで品質が劣化している可能性があります。

切り取った後も、濃い味付けや煮込み料理など、風味の劣化をカバーできる調理法を選ぶとよいでしょう。

金属は熱伝導率が非常に高いため、食材の熱を素早く奪って急速冷凍に近い効果が得られます。

冷凍速度が速いほど氷の結晶が小さくなり、細胞へのダメージが少なくなります。

その結果、解凍時のドリップ(旨味成分の流出)が減り、食感や風味を保つことができます。

アルミやステンレスのトレーを用意しておくと便利です。