「冷凍すると食品の味が落ちてしまう」という長年の課題は、多くの惣菜や食品を製造される皆様が、販路拡大や品質向上を目指す中で直面している大きな壁ではないでしょうか。特に、デリケートな食品の食感や風味を維持することは難しく、結果として販路が限定されたり、リピートに繋がらなかったりと、事業成長の機会を逸しているケースも少なくありません。

しかし、その課題を根本から解決し、新たなビジネスチャンスを創出する技術が「急速冷凍」です。本記事では、なぜ急速冷凍が従来の通常冷凍(緩慢冷凍)と比べて劇的に品質を維持できるのか、その科学的なメカニズムを紐解きます。

さらに、急速冷凍の導入がもたらす経営上のメリット、例えば全国への販路拡大、コスト削減、そしてブランド価値の向上といった側面から具体的な効果を解説します。最終的には、自社の製品や事業規模に最適な急速冷凍機の選び方までを網羅的にご紹介します。

Contents

「冷凍すると味が落ちる」はもう古い?販路拡大を阻む“通常冷凍”の課題

「冷凍食品は、出来立てのものより味が落ちる」という消費者の一般的な認識は、実は従来の「通常冷凍(緩慢冷凍)」が引き起こす品質劣化に主な原因があります。多くの食品事業者が、この品質課題のために、せっかく作った美味しい商品を遠隔地へ届けることや、長期保存して計画的な生産を行うことに躊躇してしまいます。

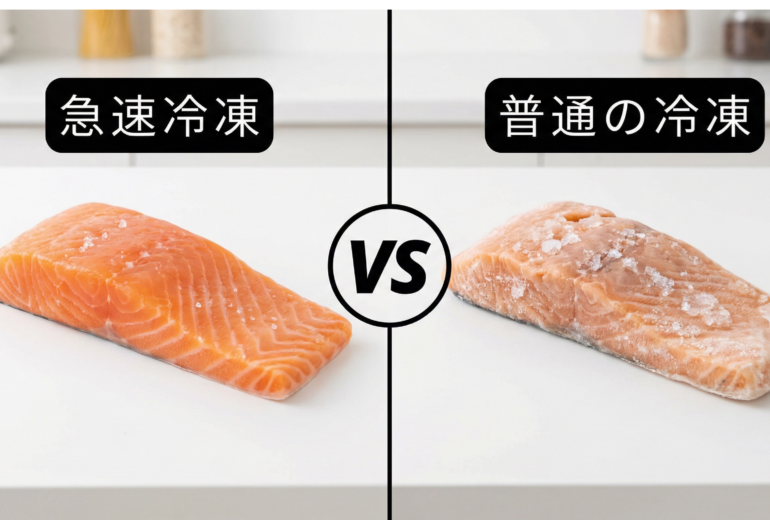

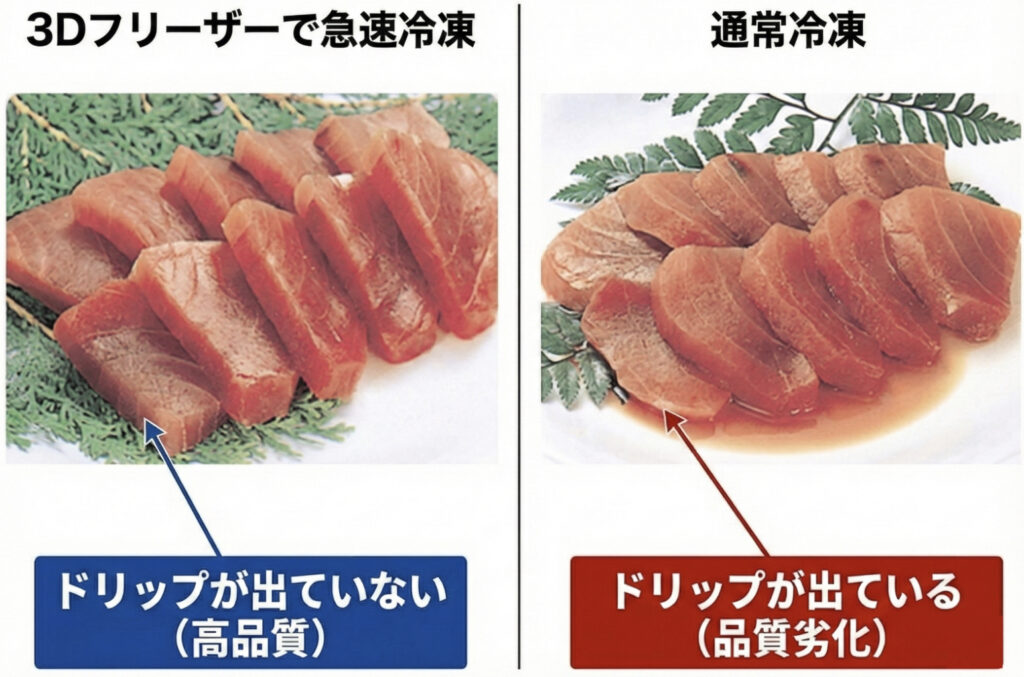

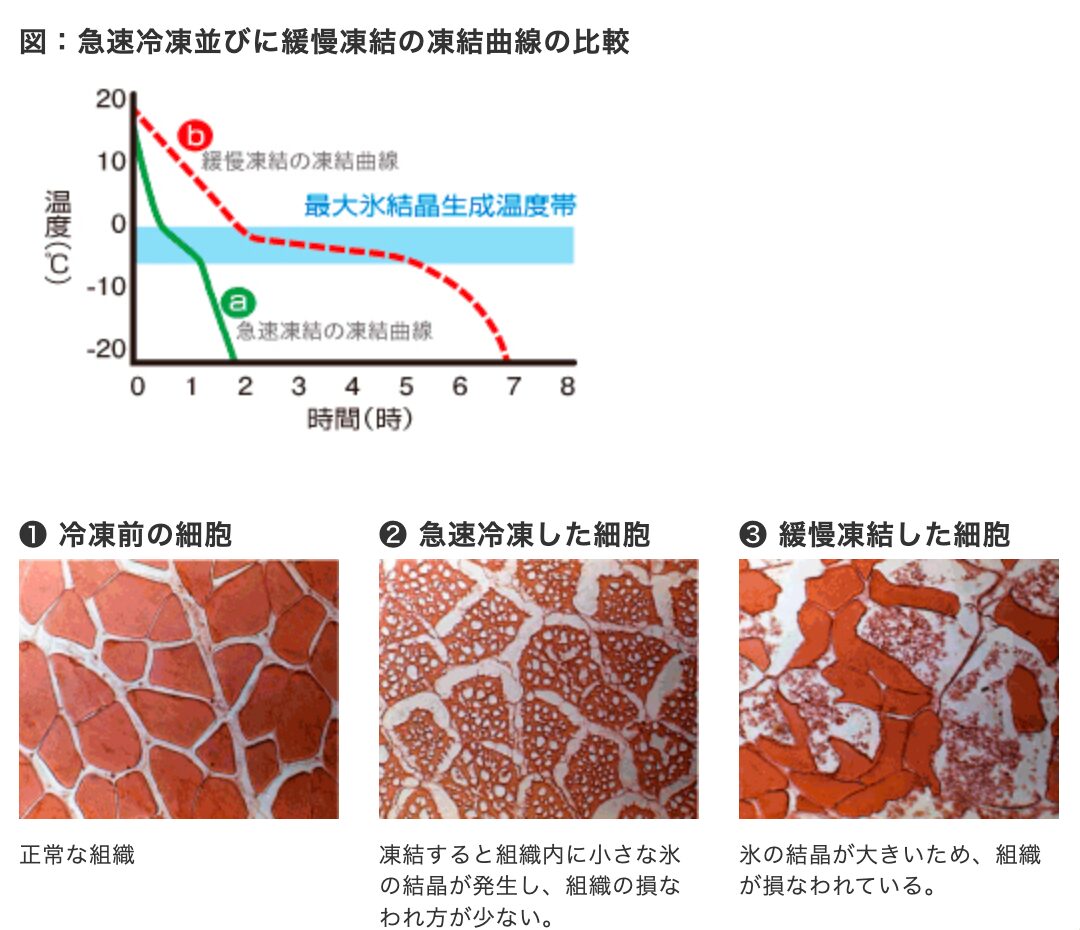

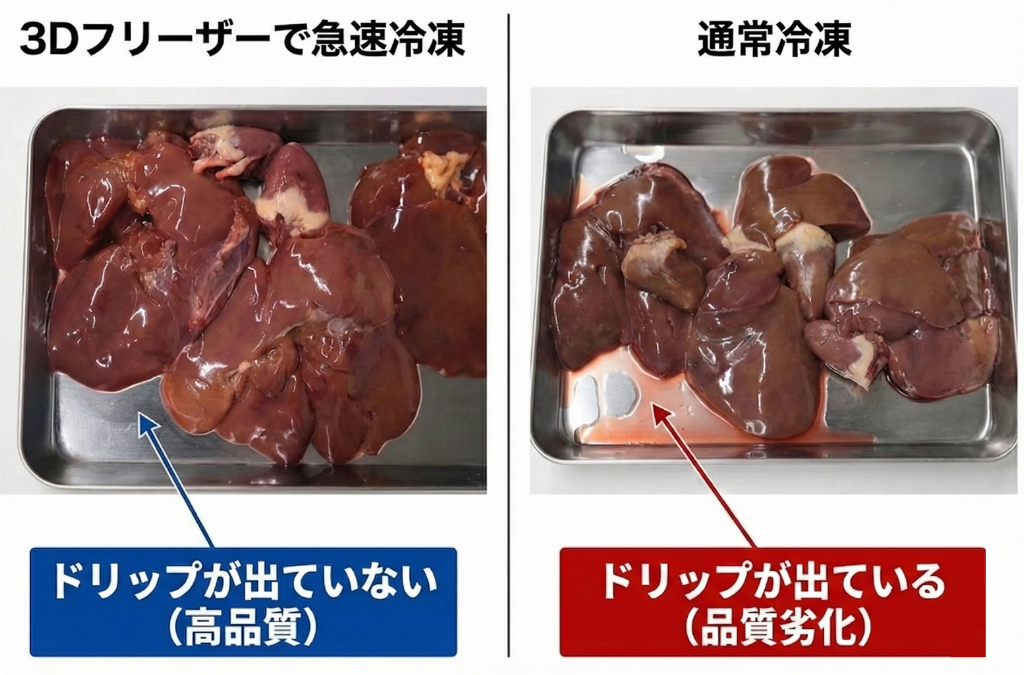

通常冷凍の最大の問題は、食品の細胞組織が大きく破壊されてしまう点にあります。食品に含まれる水分がゆっくりと凍る過程で、細胞内外に大きな氷の結晶が形成されます。この大きな氷の結晶が、細胞膜を突き破り、組織を損傷させてしまうのです。その結果、解凍する際に細胞内の水分や旨味成分が大量に外部へ流れ出てしまい、これが「ドリップ」と呼ばれる現象です。ドリップが発生すると、食品本来のジューシーさや風味、栄養素が失われ、パサつきや水っぽさを感じる原因となります。

さらに、細胞組織の破壊は食感の劣化にも直結します。肉であれば弾力が失われ、魚は身が崩れやすくなり、野菜はシャキシャキ感が損なわれるなど、作りたてのような食感は望めません。色合いや風味も変化しやすく、特にデリケートな食材ほど品質の低下は顕著になります。これらの品質課題は、顧客満足度の低下やリピート率の伸び悩みだけでなく、遠隔地への販路拡大を諦めさせ、結果として価格競争に巻き込まれてしまうという、経営上の深刻な問題へと繋がってしまうのです。

そもそも急速冷凍とは?食品の品質を守る仕組みを解説

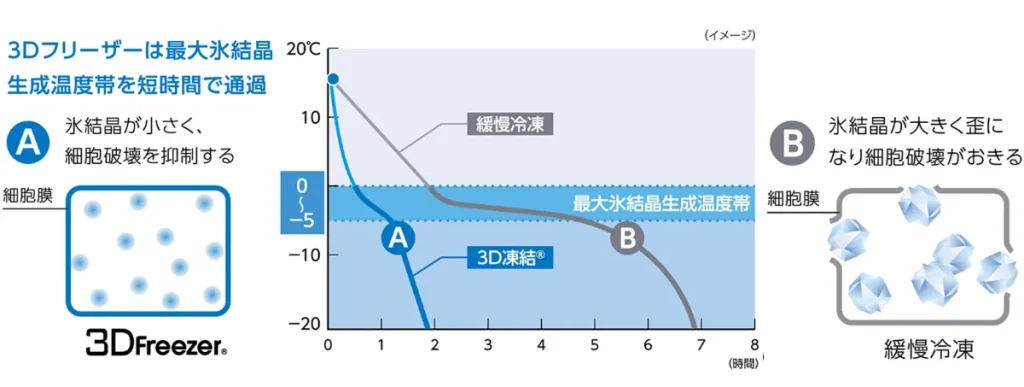

急速冷凍とは、その名の通り、食品内の水分を非常に速い速度で凍結させる技術のことです。具体的には、食品の温度が最も氷の結晶ができやすい「最大氷結晶生成温度帯」(約-1℃〜-5℃)を、わずか30分以内といった短時間で通過させることが急速冷凍の重要なポイントとされています。

なぜこの速度が品質維持に繋がるのでしょうか。食品がゆっくりと凍結する通常冷凍の場合、水分は大きな氷の結晶へと成長し、食品の細胞組織を破壊してしまいます。しかし、急速冷凍では、水分の凍結が非常に短時間で完了するため、氷の結晶が大きく成長する暇がありません。結果として、細胞内外に形成される氷の結晶が極めて「微細」な状態に留まります。

この微細な氷結晶が、食品の細胞組織に与えるダメージを最小限に抑えます。細胞がほとんど破壊されないため、解凍した際に水分や旨味成分が外部へ流出する「ドリップ」の発生を劇的に抑制できるのです。これにより、食品は凍結前と変わらない、あるいはそれに近い食感、風味、色合い、そして栄養価を維持することが可能になります。まさに、作りたての品質を閉じ込めることができる画期的な冷凍技術が、急速冷凍なのです。

なぜ品質が変わるのか?急速冷凍と通常冷凍(緩慢冷凍)の決定的違い

急速冷凍と通常の緩慢冷凍では、食品の品質に大きな差が生まれます。この差を生む根本的な要因は「凍結速度」にあります。食品が凍る過程で、水分の大部分が氷に変わる特定の温度帯である「最大氷結晶生成温度帯」をいかに素早く通過させるかが、氷結晶の大きさを決定づけ、最終的な食品の品質を左右する決定的な違いとなるのです。

氷結晶の大きさが品質を左右する「最大氷結晶生成温度帯」

急速冷凍の科学的な根拠の中心にあるのが「最大氷結晶生成温度帯」です。これは、食品中の水分がおよそ-1℃から-5℃の範囲で、最も活発に氷に変わっていく温度帯を指します。この温度帯をどのように通過させるかが、食品の品質を大きく左右します。

通常の冷凍では、この最大氷結晶生成温度帯をゆっくりと通過するため、食品の細胞内部や細胞間に大きな氷の結晶が形成されます。この大きな氷結晶が、解凍時に細胞膜を突き破り、食品の組織構造を破壊してしまいます。結果として、細胞内の水分や旨味成分が外部に流出し、「ドリップ」と呼ばれる現象が発生し、食感のパサつきや水っぽさ、風味の劣化に繋がるのです。

一方、急速冷凍では、この最大氷結晶生成温度帯を30分以内といった短時間で一気に通過させます。これにより、氷の結晶が大きく成長する間もなく、極めて微細な状態で凍結が完了します。細胞組織へのダメージが最小限に抑えられるため、解凍してもドリップの発生がほとんどなく、作りたてに近い食感や風味、栄養素を維持できるというわけです。

比較表で一目瞭然!ドリップ・食感・風味の違い

急速冷凍と通常冷凍(緩慢冷凍)が食品にもたらす品質の違いを、具体的な項目で比較してみましょう。

| 比較項目 | 急速冷凍 | 通常冷凍(緩慢冷凍) |

|---|---|---|

| ドリップ量 | 非常に少ない(水分・旨味の流出が少ない) | 多い(水分・旨味成分が大量に流出) |

| 食感 | 出来立てに近いプリプリ感やシャキシャキ感を維持 | パサつき、水っぽさ、弾力性の低下 |

| 風味・香り | 素材本来の豊かな風味や香りを保持 | 風味・香りが薄れる、または変化する |

| 色合い | 鮮やかな色合いを維持 | 変色や色あせが見られることがある |

| 栄養素の保持 | 高いレベルで栄養素を保持 | 一部の栄養素が流出・破壊されることがある |

これらの品質差は、単に食品の味や見た目だけの問題に留まりません。例えば、ドリップが少ないことは食品の重量ロスを最小限に抑え、歩留まりの向上に直結します。これは原材料費の削減にも繋がるため、経営的なメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

また、出来立てに近い食感や豊かな風味は、顧客満足度を飛躍的に高めます。特に通販やECサイトで販売する際に、消費者に「冷凍品とは思えない美味しさ」という感動を提供できれば、高いリピート率を獲得し、商品単価の向上にも繋がります。品質の良さは、企業のブランド価値を高め、価格競争に巻き込まれない高付加価値戦略を展開するための強力な武器となるのです。

急速冷凍導入がもたらす4つの経営メリット

急速冷凍機の導入は、単に食品の品質を改善するための設備投資だけではありません。むしろ、企業の成長を加速させるための「戦略的な投資」と捉えることができます。従来の冷凍方法では解決できなかった品質の課題を克服し、新しい市場を開拓することで、競争の激しい食品業界で優位に立つための強力な武器となります。

| 急速冷凍がもたらす「4つの経営メリット」 | |

|---|---|

| ① 品質向上による 顧客満足度アップ |

ドリップや食感劣化を抑え、「出来立てに近い品質」を提供しやすくなる。

|

| ② 販路拡大 |

冷凍で品質を保ったまま、遠方・EC・業務用など「売れる場所」を広げやすくなる。

|

| ③ コスト構造の改善 |

歩留まり改善や廃棄削減、作り置き・平準化によって、トータルコストを下げやすくなる。

|

| ④ 食の安全・安心の アピール |

衛生管理・品質管理の強化を「見える化」しやすく、信頼獲得に繋げやすい。

|

メリット1:品質が劇的に向上し、顧客満足度とリピート率がアップ

急速冷凍を導入することで、冷凍食品は「出来立てより味が落ちる」という消費者の一般的な固定観念を根本から覆すことができます。急速冷凍によって凍結された食品は、解凍後も作りたてに近い食感、豊かな風味、鮮やかな色合いを保ち、まるで手作りのような品質を維持します。これにより、お客様は一口食べた瞬間に「これが冷凍食品なの?」と驚きと感動を覚え、高い満足度につながります。

この高い顧客満足度は、ECサイトでの好意的なレビューやSNSでの口コミを自然と誘発し、企業のブランドイメージを飛躍的に向上させます。さらに重要なのは、一度購入して品質に満足したお客様は、高い確率でリピーターとなることです。リピート率の向上は、安定した売上基盤を築き、長期的な経営の安定に大きく貢献します。高品質な製品は、価格競争に巻き込まれることなく、お客様に選ばれ続ける理由となるのです。

メリット2:販路を全国へ!EC・通販で高付加価値商品として展開可能に

急速冷凍技術は、食品の品質を長期間維持できるため、これまで品質劣化の懸念から商圏が近隣に限定されていた商品を、地理的な制約なく全国へと展開することを可能にします。これにより、ECサイトやカタログ通販、さらには都市部の高級スーパーや百貨店など、これまでアプローチできなかった新たな販路を積極的に開拓できるようになります。地方の隠れた名品や、こだわりの逸品を全国の消費者へ届ける夢が、急速冷凍によって現実のものとなります。

単に販路が広がるだけでなく、急速冷凍によって実現される高い品質は、「プレミアム冷凍食品」や「レストランの味を家庭で」といった高付加価値戦略を可能にします。これにより、価格競争から脱却し、製品単価の向上と収益性の改善が期待できます。品質を強みとして、お客様に納得感のある価格で商品を提供できるようになるため、ビジネスモデルそのものを変革し、より安定した収益基盤を築くことができるでしょう。

メリット3:フードロス削減と計画生産でコスト構造を改善

急速冷凍は、品質や販路拡大だけでなく、生産現場の効率化とコスト削減にも大きく貢献します。まず一つ目の側面は「フードロスの削減」です。旬の時期に安価で大量に仕入れた食材や、生産調整でどうしても余ってしまった食材・商品を急速冷凍することで、廃棄ロスを大幅に削減できます。これにより、原材料費の無駄をなくし、収益性の向上に直結します。

二つ目の側面は「計画生産の実現」です。急速冷凍を活用すれば、需要の波に左右されることなく、生産ラインが比較的空いている時期にまとめて製造・冷凍ストックしておくことが可能になります。これにより、繁忙期の残業代削減や生産能力の平準化が図れるため、人件費を含む生産コスト全体の最適化につながります。結果として、原材料の歩留まり向上と生産効率の改善が、原価低減と利益率の改善という形で経営に貢献するでしょう。

メリット4:添加物の使用を抑制し、食の安全・安心をアピール

現代の消費者が特に重視する「食の安全・安心」という価値に対して、急速冷凍技術は強力に応えることができます。急速冷凍は、食品の鮮度や色合い、風味といった品質を物理的に保持する技術です。そのため、品質を維持するために通常使われがちな保存料、酸化防止剤、着色料といった化学的な添加物の使用を大幅に減らす、あるいは全く不要にできる可能性を秘めています。

「無添加」「添加物不使用」を謳えることは、健康志向の高い消費者層や、小さなお子様を持つご家庭にとって非常に強力なアピールポイントとなります。これは競合製品との明確な差別化要因となり、市場における企業の信頼性を高め、ブランドイメージを確立する上で大きな武器となるでしょう。マーケティング戦略においても、この「安全・安心」という価値は、お客様の購買意欲を刺激し、企業の成長を後押しする重要な要素となります。

【実践編】業務用急速冷凍機の種類と自社に合った選び方

急速冷凍技術のメリットや品質への影響についてご理解いただけたところで、いよいよ実践編として具体的な業務用急速冷凍機の種類とその選び方について解説します。

一口に急速冷凍機と言っても、凍結方式によってさまざまな種類があり、それぞれ得意な食品や特性、導入コスト、ランニングコストが異なります。自社の製品、生産規模、そしてご予算に最適な一台を選ぶためには、それぞれの方式がどのような原理で、どのようなメリット・デメリットを持つのかを深く理解することが不可欠です。このセクションでは、「エアブラスト式」「液体凍結式」「液体窒素式」「3Dフリーザー」といった代表的な方式を分かりやすくご紹介し、最適な機種選定のための視点を提供します。最適な急速冷凍機を導入することは、品質向上だけでなく、経営戦略そのものに直結する重要な投資となるでしょう。

エアブラスト冷凍機(冷風式):多様な食品に対応

エアブラスト冷凍機は、最も一般的に普及している急速冷凍機の一つで、「冷風式」とも呼ばれます。その仕組みは、-30℃から-40℃程度の強力な冷風を食品に高速で吹き付けることで、食品の温度を一気に低下させるというものです。まるで台風のような強烈な冷風を当てることで、食品内部の水分が素早く氷の結晶へと変わるため、比較的早く冷凍することができます。

この方式の最大のメリットは、その「汎用性の高さ」にあります。裸の食材から個包装された食品、さらに箱に入った製品まで、幅広い形状や種類の食品に対応可能です。また、他の方式と比較して初期導入コストが比較的安価であるため、多くの食品事業者にとって導入しやすい選択肢となっています。ただし、冷風を直接食品に当てるため、食品表面の水分がわずかに蒸発し、乾燥による重量ロスが発生する可能性があります。また、液体凍結式などに比べると凍結速度はやや劣ります。

エアブラスト冷凍機は、コロッケやエビフライなどの揚げ物、パン生地、カット野菜、肉の切り身など、さまざまな食品の急速冷凍に適しています。幅広い製品を取り扱う事業者様や、まずは急速冷凍を導入してみたいとお考えの事業者様にとって、有力な候補となるでしょう。

液体凍結機(リキッド式):高速で高品質な凍結を実現

液体凍結機、通称リキッドフリーザーは、エアブラスト式とは異なる原理で食品を急速冷凍します。この方式では、-30℃程度の凍らない特殊なアルコール液などの液体(冷媒)の中に、食品を直接、または包装した状態で浸して凍結させます。空気よりも液体の方が熱伝導率がはるかに高いため、食品から熱を奪うスピードが非常に速いのが特徴です。

この方式の最大のメリットは、「高速での凍結」を実現できる点にあります。凍結速度が速ければ速いほど、食品の細胞内で生成される氷結晶は微細になり、細胞組織へのダメージを極限まで抑えることができます。これにより、解凍時のドリップ流出を最小限に抑え、作りたてに近い食感、風味、みずみずしさを保持できるため、最高レベルの品質を維持したい製品に非常に有効です。

デメリットとしては、食品を液体に浸すため、必ず「防水包装が必須」となる点が挙げられます。また、冷媒液の定期的な管理や補充が必要になるため、ランニングコストがエアブラスト式より高くなる場合があります。主に真空パックされた肉のブロック、魚の切り身、ソース類、高価な寿司ネタなど、特に高品質な凍結が求められ、かつ包装されている食品に適しています。

液体窒素冷凍機:超高速で高品質な凍結を実現

液体窒素冷凍機は、既存の冷凍技術の中で「最速の凍結速度」を誇り、究極の凍結品質を実現する方式として知られています。この方式では、-196℃という極めて低い温度の液体窒素を食品に直接噴射したり、液体窒素蒸気で食品を包み込んだりすることで、瞬時に凍結を完了させます。

その最大のメリットは、凍結速度が圧倒的に速いため、食品内部の氷結晶がほとんど成長する間もなく、極めて微細な状態で固定される点です。これにより、食品の細胞組織への物理的な損傷をほぼゼロに抑えることができ、解凍後もドリップがほとんど出ず、作りたての鮮度、食感、風味、色合いを完璧に近い状態で保持することが可能になります。まさに「最高峰の凍結品質」を追求する際の最終手段とも言えるでしょう。

しかし、液体窒素を連続的に消費するため、「ランニングコストが非常に高い」という大きなデメリットがあります。また、機器自体の初期導入コストも高額になりがちです。そのため、液体窒素冷凍機は、高級な寿司ネタ(ウニやイクラなど)、高価な洋菓子、あるいは医薬品など、コストをかけてでも最高の品質を維持したい、ごく限られた非常に付加価値の高い商品や、特殊な研究開発用途に用いられることが多い専門的な選択肢と言えます。

3Dフリーザー:汎用性と超高品質冷凍を実現

3Dフリーザーは、従来のエアブラスト式(冷風式)の進化形とも言える最新の急速冷凍技術です。単に冷たい風を一方的に当てるのではなく、庫内の湿度を保ちながら多方向から包み込むように冷気を当てる特許技術「非貫流熱交換方式」を採用している点が最大の特徴です。

この技術の真価は、乾燥(目減り)を防ぐことだけではありません。一般的に、冷凍において「最大氷結晶生成温度帯(-1℃~-5℃)」を高速で通過させることは極めて重要です。しかし、食品に対し急激すぎる温度変化を与えると、中心温度と表面温度の差が大きく開いてしまい、実は良質な氷結晶を生成する条件としては最適とは言えません。 3Dフリーザーは、食品全体を包み込むように均一に冷却することで、この「表面と中心の温度差」を最小限に抑制します。理想的なバランスで凍結を進めることにより、細胞破壊を防ぐ「超高品質冷凍」を可能にしました。

これにより、従来の冷風式で課題だったパサつきを解消し、解凍後も作りたてのみずみずしさと風味を再現します。また、液体凍結のような防水包装も不要で汎用性が高いのも利点です。生魚や貝類、デリケートなケーキ、炊き立てのご飯など、品質重視の食品を扱う事業者様にとって、極めて有力な選択肢となります。

【重要】コストと品質のバランスで選ぶ際のポイント

多様な急速冷凍機がある中で、自社に最適な一台を選ぶことは、今後の事業戦略を左右する重要な経営判断となります。コストと品質、そして生産性のバランスを考慮した上で、機種選定の意思決定を行うための具体的な思考プロセスを以下に示します。

まず、以下の問いにご自身の製品や生産体制を当てはめてみてください。

| 冷凍方式・冷凍機選定のための「導入前チェックリスト(5項目)」 | |

|---|---|

| ① 対象物 |

主に何を冷凍したいか? (食品の形状、水分量、包装の有無、大きさや厚みなど)

|

| ② 品質目標 |

求める品質レベルはどの程度か? (ブランド戦略と連動し、どこまでのドリップや食感劣化が許容できるか)

|

| ③ 生産量 |

生産量はどれくらいか? (バッチ処理が適しているか、連続処理が必要か)

|

| ④ コスト |

許容できる初期投資額とランニングコストは? (人件費、電気代、消耗品など)

|

| ⑤ 設置 |

設置スペースは確保できるか? (既存の生産ラインへの組み込みやすさも考慮)

|

これらの問いに具体的に答えることで、最適な冷凍方式や必要な機器の規模、求める機能が明確になります。例えば、高品質な肉のブロックを大量に処理するなら液体凍結式、多品種少量生産で汎用性を重視するならエアブラスト式、デリケートな食品の乾燥を防ぎたいなら3Dフリーザーといったように、最適な方向性が見えてくるはずです。

機種選定の際には、単に機械本体の購入価格(イニシャルコスト)だけでなく、導入後の人件費の削減、歩留まりの改善、フードロス削減による原価低減、そして販路拡大による売上増まで含めた「投資対効果(ROI)」で判断することが極めて重要です。目先のコストだけでなく、中長期的な視点での収益性やブランド価値向上への貢献度を総合的に評価し、自社の成長を加速させる戦略的な視点で機種を選定することが成功への鍵となります。

導入への不安を解消!コストと投資対効果(ROI)について

急速冷凍機の導入を検討されている事業者様にとって、高額な設備投資は大きなハードルに感じられることでしょう。しかし、この投資は単なる経費ではなく、貴社の未来を切り拓く「成長への種まき」と捉えることができます。このセクションでは、その投資に対する不安を解消し、どのように費用を抑え、最大限の成果を得るかについて具体的なアプローチをご紹介します。初期投資を軽減する「補助金やリースの活用法」から、導入の失敗リスクを最小限に抑える「少量テスト」まで、貴社が「これなら導入できるかもしれない」と感じていただけるような実践的な情報をお届けします。

補助金・リース・税制優遇制度を賢く活用する方法

急速冷凍機の導入は、初期費用がネックとなるケースも少なくありません。しかし、国や地方自治体には、中小企業の設備投資を支援する様々な制度が用意されています。例えば、「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」などは、生産性向上や新たな事業展開を目指す設備投資に対して活用できる可能性のある代表的な補助金制度です。これらの補助金は、要件を満たせば設備費の一部が助成されるため、実質的な導入コストを大幅に削減できます。

また、「中小企業経営強化税制」のような税制優遇措置を活用すれば、即時償却や税額控除が受けられる場合もあり、税負担の軽減に繋がります。さらに、まとまった資金を一度に用意するのが難しい場合は、月々の支払いで導入できる「リース契約」も有効な選択肢です。リースはキャッシュフローへの影響を抑えながら最新設備を導入できるメリットがあります。これらの制度は年度や自治体によって内容が異なるため、急速冷凍機メーカーの担当者や商工会議所、税理士といった専門家へ積極的に相談し、貴社に最適な活用法を見つけることが重要ですのです。

まずは試したい!小ロットでのテスト導入や専門家への相談

高額な設備投資を伴う急速冷凍機の導入において、「本当に自社製品で期待通りの効果が出るのか」という不安は当然のものです。しかし、いきなり本格的な導入に踏み切る必要はありません。多くの急速冷凍機メーカーでは、お客様が自社の商品を持ち込んで実際に凍結テストを行える「テストキッチン」や「ショールーム」を設けています。

この凍結テストでは、カタログスペックだけでは分からない、貴社製品との相性や実際の凍結品質(ドリップの発生状況、食感、色味など)を、解凍・試食を通じて直接確認できます。これにより、導入後のミスマッチを防ぎ、確信を持って機種選定を進めることが可能です。また、一部のメーカーでは、本格導入の前に「レンタル」といった形で、現場での運用性や効果を検証できる柔軟な相談にも応じています。これらの機会を積極的に活用することで、導入のリスクを最小限に抑えながら、貴社のビジネスに最適な急速冷凍ソリューションを見つけることができるでしょう。

急速冷凍でビジネスを成長させた成功事例

急速冷凍技術の導入は、単に食品の品質を向上させるだけでなく、企業のビジネスモデルそのものを変革し、新たな成長へと導く可能性を秘めています。ここからは、急速冷凍を実際に導入し、それぞれの課題を克服してビジネスを大きく成長させた企業の成功事例をご紹介します。

理論やスペックだけでは見えにくい、急速冷凍がもたらす具体的な効果やメリットを、実際のストーリーを通じて実感できるでしょう。ご紹介する事例が、皆様の事業に重なり、「自社でも同じような成功が実現できるかもしれない」という具体的なイメージと、新たな一歩を踏み出す勇気となれば幸いです。

事例1:食肉加工会社が「チルド同等の柔らかさ」と「パン粉剥がれゼロ」を実現

福岡県北九州市に本社を置く株式会社ワイズ様は、「手作りの温かみ」を重視した丁寧な加工で、大手には真似できない高品質な食肉製品を製造していました。しかし、生産効率化のために冷凍機の導入を検討した際、一般的な急速冷凍機の強風では「丁寧に付けた生パン粉が吹き飛んでしまう」ことや、特に鶏ムネ肉において「冷凍するとドリップが出て肉が硬くパサつく」という、品質維持と効率化の板挟みという課題を抱えていました。

そこで同社は、風の質と品質保持能力に定評のある3Dフリーザーに注目しました。テストキッチンで実際に凍結テストを行った結果、3Dフリーザー特有の包み込むような冷気はパン粉を一切剥がすことなく、そのままの形状を維持。さらに懸念されていたドリップ流出も大幅に抑制できることが確認でき、これなら品質を落とさずに生産できると確信し導入を決定しました。

導入後の効果は、担当者が「ミラクルが起きた」と驚くほどでした。冷凍したチキンカツの破断強度(噛み切る力)はチルド(生)の状態とほぼ変わらず、解凍時のドリップは約10%も減少。従来の「冷凍は硬くなる」という常識を覆し、生産性を向上させながらも、手作りの美味しさをそのままお客様へ届けることに成功しました。

事例2:「お米がパサつく」常識を覆し、楽天1位のキンパと早朝労働ゼロを実現

山口県周南市に拠点を置く「アゴラキッチン」様は、家事に忙しい主婦のために開発した具材たっぷりの韓国風海苔巻き「キンパ」が人気の専門店です。しかし、お寿司やおにぎりと同様、キンパは消費期限が短く「当日製造・当日出荷」が原則でした。そのため、スタッフは早朝からの出勤を余儀なくされ、作りすぎれば即廃棄ロスに繋がるという、労働環境と収益性の課題に悩まされていました。通常の冷凍庫ではお米の水分が抜けてパサパサ(白蝋化)になってしまうため、冷凍販売もできずにいました。

そこで同社は、お米の品質保持に定評のある3Dフリーザーでのテストを行いました。その結果は劇的でした。3Dフリーザーで凍結したキンパは、解凍後も作りたてのような「もちもち感」を維持しており、最も懸念していたお米の劣化が全く見られなかったのです。さらに、生海鮮や揚げ物などの具材もドリップを出さずに凍結できることが確認でき、導入を決定しました。

導入後の効果は、ビジネスモデルの変革そのものでした。作り置きが可能になったことで早朝出勤が不要になり、スタッフの労働環境が劇的に改善。さらに、「レンジで温めるだけで巻きたての味」という高品質が評判を呼び、楽天市場の部門別ランキングで1位を獲得。廃棄ロスもゼロになり、従業員の負担を減らしながら売上を伸ばすことに成功しました。

事例3:「寿司は冷凍できない」を現場の声で突破。全国ヒットした「デコ寿司」の舞台裏

福岡県久留米市で鮮魚店・海鮮料理店を営む株式会社ボーテックス(屋号:魚政)様は、まるでケーキのような華やかな見た目の「デコ寿司」が地元で人気を博していました。同社はこの商品を武器に全国展開(通販)を目指していましたが、そこには「寿司の冷凍」という極めて高い壁が立ちはだかっていました。酢飯は冷凍すると水分が抜けてパサパサ(白蝋化)になり、生のネタはドリップが出てしまうため、従来の冷凍技術では商品化が不可能とされていたのです。

そこで同社は、冷凍機メーカー3社を比較検討し、実際の店舗でデモ機を使った徹底的なテストを行いました。最終的に3Dフリーザーを選んだ決め手は、社長の意向ではなく「現場スタッフの声」でした。他社製品と比較して、3Dフリーザーで凍結・解凍した寿司だけが、シャリの艶や食感、ネタの鮮度を完璧に維持していたのです。「これが一番いい」という現場の確信と、メーカーの手厚いサポート体制が導入の決め手となりました。

導入後は、まさに「冷凍寿司の革命」が起きました。3Dフリーザーの高湿度冷気によって、解凍後も「握りたて」のようなふっくらとした酢飯と瑞々しいネタを実現。課題だった品質問題をクリアしたことで、「冷凍デコ寿司」として全国発送が可能になり、商圏を一気に全国へと拡大させました。また、旬の魚を大量に仕入れて高品質にストックできるようになったことで、フードロス削減と利益率向上も同時に達成しています。

まとめ:急速冷凍は品質向上と販路拡大を実現する戦略的投資

急速冷凍技術は、「冷凍すると味が落ちる」という長年の課題を、科学的なアプローチで解決する画期的な方法です。食品中の水分が凍る際に形成される氷結晶を微細に保つことで、解凍時のドリップ流出を抑え、作りたてに近い食感や風味を維持することを可能にします。これは単なる品質改善にとどまらず、これまで冷凍品では諦めていた「出来立て感」を消費者に届ける大きな一歩となります。

急速冷凍機の導入は、企業に多岐にわたる経営メリットをもたらします。例えば、品質の劇的な向上は顧客満足度とリピート率を高め、ブランド価値を向上させます。また、品質を維持したまま長期間保存できるため、ECサイトやカタログ通販を通じて全国への販路拡大が可能になり、新たな市場を開拓できます。さらに、旬の食材を安価な時期に仕入れて冷凍保存したり、生産ラインが空いている時間にまとめて製造・ストックしたりすることで、フードロスの削減や計画生産が可能となり、コスト構造の改善にも貢献します。添加物の使用を減らせる可能性もあり、食の安全・安心を重視する現代の消費者ニーズに応えることもできます。

どの急速冷凍機を選ぶべきか、具体的な機種選定には、冷凍したい食品の種類、求める品質レベル、生産量、予算などを総合的に考慮することが重要です。導入を検討する際は、まずは自社製品で凍結テストを行い、その効果を実際に確認することをおすすめします。また、ものづくり補助金や事業再構築補助金、リース契約、税制優遇制度なども活用しながら、初期投資の負担を軽減できる可能性があります。急速冷凍は、現代の食品ビジネスにおける成長を加速させるための、まさに「戦略的投資」と言えるでしょう。

貴社の課題に合わせた最適な急速冷凍ソリューションをご提案します

この記事を通じて急速冷凍に興味を持たれたものの、「どの冷凍機が自社の製品に最適なのか」「具体的な投資対効果はどれくらいになるのか」「まずは自社製品でテストをしてみたい」といった疑問やご要望をお持ちではありませんか?貴社の製品や生産規模、目指すビジネスモデルに合わせて、最適な機種の選定から導入後の運用サポートまで、一貫して支援させていただきます。

無料相談では、お客様の現状を詳しくお伺いし、具体的なシミュレーションや、凍結テストの機会をご提供することも可能です。カタログだけでは分からない、実際の品質変化や導入効果を、ぜひご自身の目でお確かめください。急速冷凍機の導入は、貴社の事業を次のステージへと押し上げる強力な一手となるでしょう。まずはお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。貴社からのお問い合わせを心よりお待ちしております。