鮮魚の加工や提供に携わる食品加工業者や飲食店経営者の皆様にとって、アニサキスによる食中毒リスクと、従来の冷凍方法が引き起こす品質劣化は、常に頭を悩ませる二大課題ではないでしょうか。

特に生食文化が根付く日本では、この課題解決が喫緊のテーマとなっています。しかし、安全性と品質の両立は非常に難しいとされてきました。そこで注目されているのが、急速冷凍機です。

急速冷凍機は、アニサキスを確実に死滅させる安全対策としての有効性はもちろんのこと、食材本来の鮮度や風味、食感を維持する画期的な技術を兼ね備えています。

この記事では、急速冷凍機がどのようにアニサキス食中毒のリスクを低減し、同時に食品の品質を向上させるのかを詳しく解説します。具体的な対策方法から、品質維持・向上技術、さらには事業成長に繋がる経営メリット、適切な機種の選び方まで、導入を検討される皆様にとって価値ある情報を提供いたします。

Contents

魚介類の生食提供・加工における食中毒リスクと品質の課題

寿司や刺身など、日本特有の豊かな魚介類の生食文化は、国内外で高く評価されています。しかし、その裏側で、鮮魚を扱う食品加工業者や飲食店は、常に深刻な食中毒リスクと隣り合わせです。特にアニサキスや腸炎ビブリオといった細菌・寄生虫による食中毒は、消費者の健康被害はもちろんのこと、事業者の信用失墜や営業停止といった甚大な影響を及ぼす可能性があります。

アニサキス対策としては、魚の内臓を速やかに除去する、目視でアニサキス幼虫を確認するといった方法が一般的ですが、これには多大な時間と人手が必要で、見落としのリスクも完全に排除できません。結果として、疑わしい部位の廃棄ロスが増加したり、現場のスタッフに過度な負担がかかったりするのが現状です。

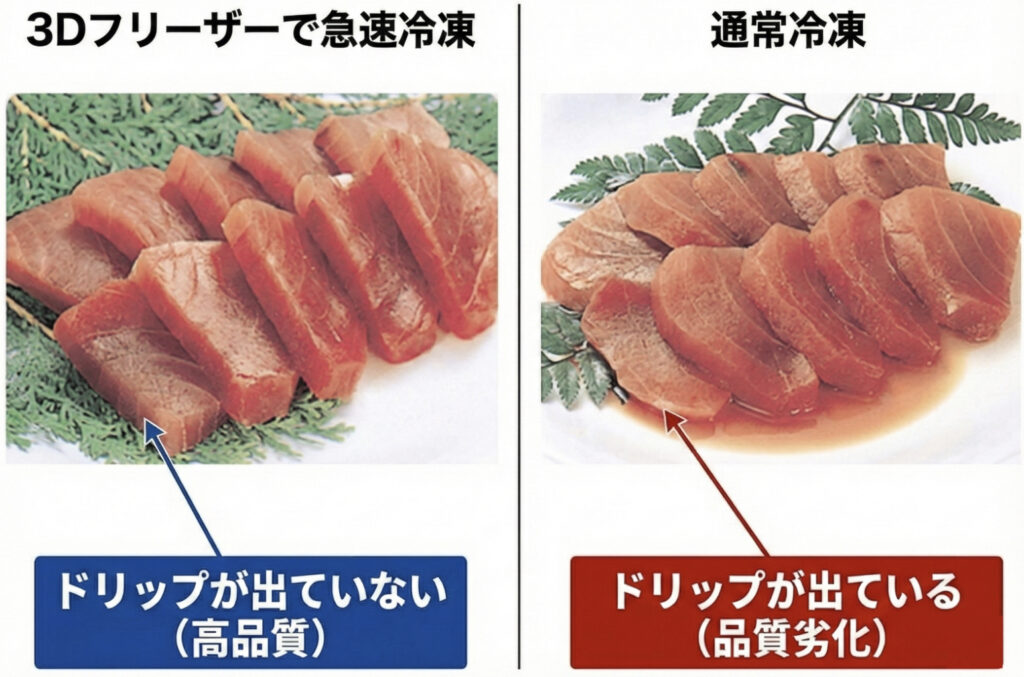

また、食中毒リスクを回避するために冷凍保存を検討する場合、従来の業務用冷凍庫を用いた緩慢冷凍では、別の問題が生じます。食材の細胞内の水分が大きな氷結晶となり、細胞壁を破壊してしまうため、解凍時に「ドリップ」と呼ばれる水分と一緒に旨味成分や栄養素が大量に流出してしまいます。これにより、プリプリとした食感は失われ、パサつきや風味の劣化を引き起こし、消費者の期待を裏切る結果となることが少なくありません。このように、鮮魚の生食提供・加工の現場では、食の安全を確保しながら、同時に高い品質を維持するという、非常に困難な課題に直面しているのです。

危険なアニサキス食中毒!その原因と確実な対策とは?

魚介類の生食文化が根付く日本では、アニサキスによる食中毒は多くの飲食店や鮮魚加工業者にとって避けては通れない課題です。アニサキス食中毒は、激しい腹痛や嘔吐といった症状を引き起こすだけでなく、消費者の信頼を大きく損ねる原因にもなりかねません。このセクションでは、アニサキス食中毒の危険性に焦点を当て、その原因と、これからの対策がいかに重要であるかについて、概要を説明します。具体的には、厚生労働省が推奨する対策方法や、従来の冷凍方法ではなぜ限界があるのかといった問題点についても触れ、事業者の皆様が安全性を確保しつつ、品質を維持するためのヒントを探ります。

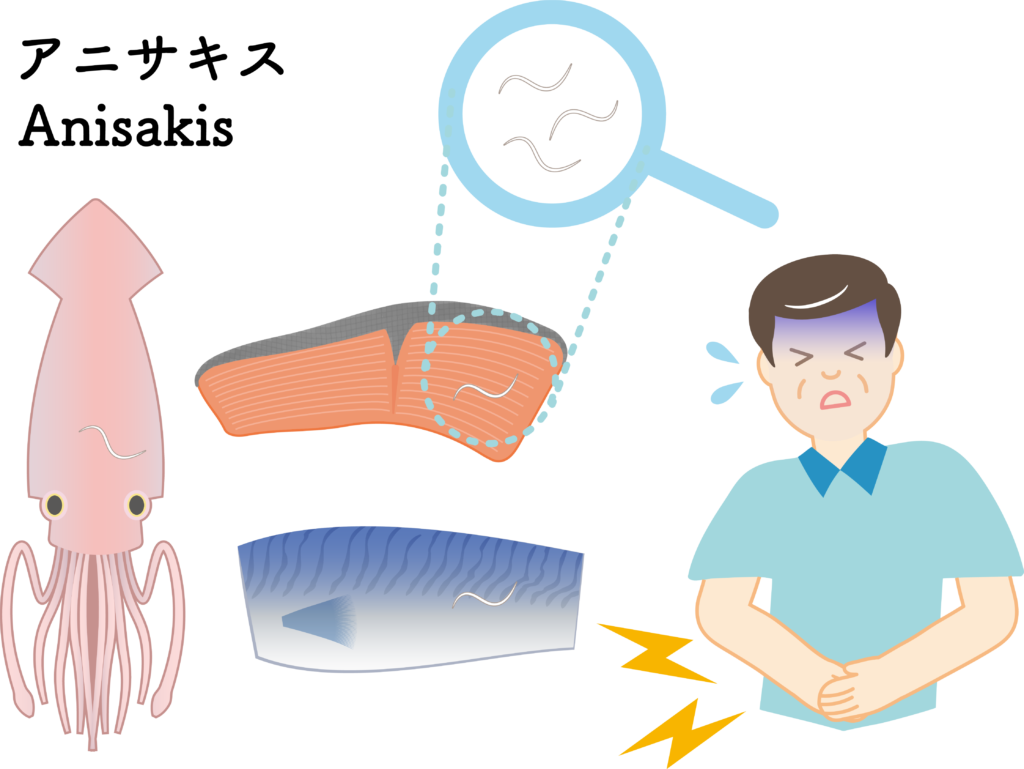

アニサキスとは?魚介類に潜む食中毒のリスク

アニサキスとは、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に寄生する線虫の幼虫です。これらの魚介類が生きている間は内臓に寄生していますが、魚が死んで鮮度が落ちると、内臓から筋肉へ移動する性質があります。アニサキス幼虫が寄生した魚介類を生や不十分な加熱状態で食べると、ヒトの消化管壁に幼虫が侵入し、食中毒を引き起こします。

症状としては、食後数時間から十数時間後に、みぞおちの激しい痛み、悪心、嘔吐などが突如として現れるのが特徴です。多くの場合、胃アニサキス症として知られ、胃カメラで確認・摘出されることもあります。消費者にとっては非常につらい経験であり、提供する事業者にとっては、ブランドイメージの失墜や営業停止といった重大なリスクにつながりかねません。特に生食を提供する事業者にとって、アニサキス対策は喫緊の課題であり、その確実な実施が求められます。

厚生労働省が示すアニサキス対策|有効なのは「加熱」と「冷凍」

アニサキスによる食中毒を防ぐため、厚生労働省は有効な対策として「加熱」と「冷凍」の2つを公式に提示しています。アニサキス幼虫は、熱に非常に弱く、70℃以上で瞬時に、あるいは60℃で1分以上加熱することで死滅します。調理の際にしっかり加熱することは、家庭でもできる基本的な対策です。

一方、冷凍による対策としては、「-20℃以下で24時間以上冷凍すること」が推奨されています。この条件を満たせば、アニサキス幼虫は死滅し、安全に生食として提供することが可能になります。特に、寿司や刺身など生食用の鮮魚介類を扱う事業者にとっては、加熱してしまうとその商品価値が損なわれるため、「冷凍」が現実的かつ非常に有効なアニサキス対策となります。公的機関の明確な指針があるからこそ、事業者としてこの基準を確実にクリアすることが、食の安全を守る上で不可欠です。

従来の冷凍方法では不十分?品質劣化と安全性の懸念

厚生労働省が示すアニサキス対策の「-20℃以下で24時間以上の冷凍」という条件は、一見すると一般的な業務用冷凍庫でも満たせるように思えます。しかし、従来の業務用冷凍庫を用いた緩慢冷凍では、品質と安全性の両面で問題が生じることが少なくありません。

まず品質面では、緩慢冷凍では食品の水分がゆっくりと凍るため、大きな氷の結晶が形成されます。この大きな氷結晶が、食品の細胞壁を物理的に破壊してしまうのです。その結果、解凍時に細胞内の旨味成分や栄養素が、水分とともに「ドリップ」として大量に流出してしまいます。これにより、魚本来のプリプリとした食感は失われ、パサつきが生じ、風味も大きく低下してしまいます。

さらに安全面でも懸念があります。一般的な業務用冷凍庫では、庫内の温度が-20℃に設定されていても、食品の中心部(芯温)までその温度が到達するには非常に時間がかかります。特に多くの食品を一度に詰め込んだ場合、庫内温度が一時的に上昇し、食品の芯温が-20℃に達するまでに24時間以上かかる、あるいは完全に凍りきらないといったリスクも生じます。これでは、アニサキスが完全に死滅せず、食中毒のリスクを完全に排除したとは言えません。安全性を確保しようとすればするほど、品質劣化の問題が避けられないというジレンマが、従来の冷凍方法には存在しました。

なぜ急速冷凍機がアニサキス対策の決定版なのか?

アニサキスによる食中毒は、鮮魚を扱う事業者にとって避けられないリスクであり、消費者からの信頼を失うことにも繋がりかねません。従来の対策では、アニサキスを確実に死滅させつつ、魚介類本来の鮮度や風味を維持することが非常に困難でした。しかし、急速冷凍機は、この二つの課題を同時に解決できる画期的な技術として注目されています。ここでは、急速冷凍機がどのようにアニサキス対策と品質維持の両立を可能にするのか、その技術的なメカニズムを詳しくご紹介します。急速冷凍が従来の冷凍方法が抱えていた「時間の問題」と「品質の問題」をどのように解決するのかを理解することで、導入の価値をより深く実感していただけるでしょう。

短時間で芯温まで凍結!アニサキスを確実に死滅させる

急速冷凍機がアニサキス対策として極めて有効な理由は、その圧倒的な「凍結スピード」にあります。厚生労働省が定めるアニサキス対策の基準は「-20℃以下で24時間以上冷凍」ですが、急速冷凍機は強力な冷風や液体などを用いて食品の熱を瞬時に奪い、食品の中心温度(芯温)をこの死滅温度まで短時間で到達させることが可能です。

一般的な業務用冷凍庫では、食品の中心部が完全に-20℃に達するまでに時間がかかり、庫内の配置によっては凍結ムラが発生するリスクも無視できません。しかし、急速冷凍機であれば、例えば約30分から数時間といった短時間で、食品全体を確実に-20℃以下にすることができます。これにより、厚生労働省の基準をより確実にクリアできるだけでなく、凍結にかかる時間を大幅に短縮できるため、生産効率の向上にも貢献します。アニサキスが確実に死滅することで、生食用として提供する魚介類の安全性が格段に高まり、お客様へ安心して商品をお届けすることが可能になるのです。

細胞破壊を防ぎ、食品の品質を落とさない「急速凍結」技術

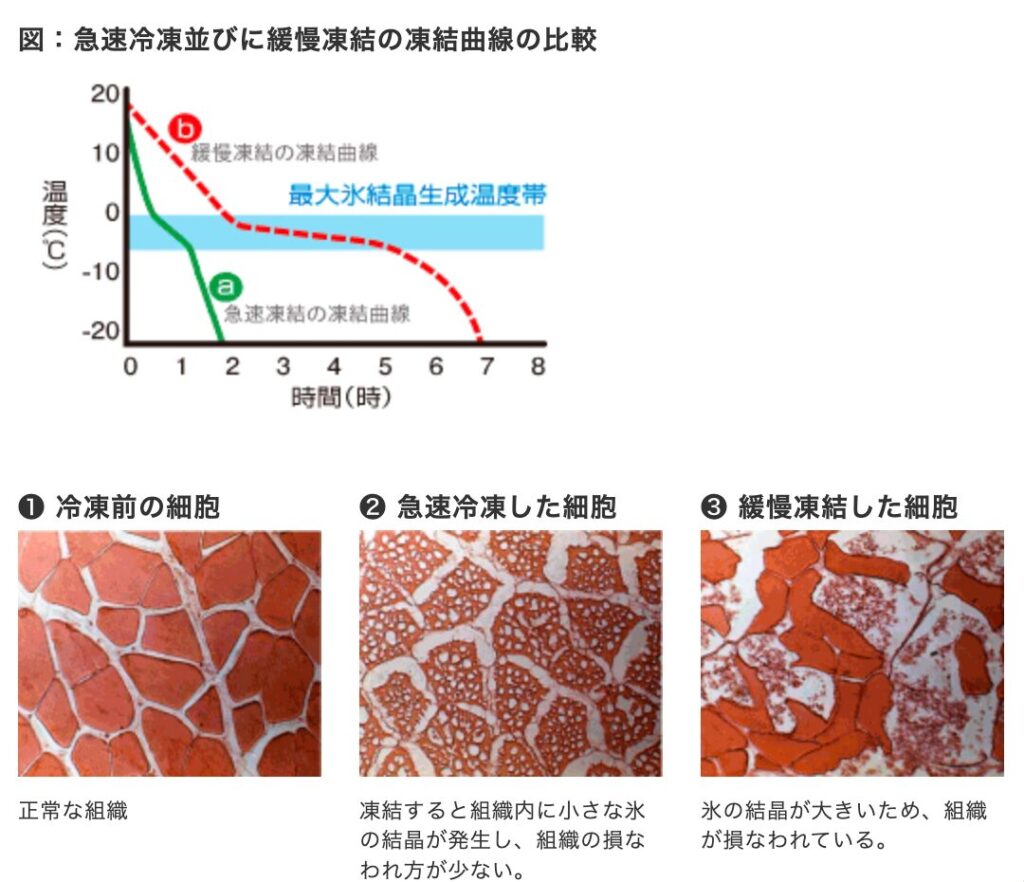

急速冷凍機が単に食品を速く凍らせるだけでなく、なぜ品質を維持できるのか、その秘密は科学的な原理にあります。食品の約70~80%は水分で構成されており、この水分が氷に変わる際に食品の品質が大きく左右されます。特に、水が氷になる際に最も大きな氷結晶が生成される温度帯は「最大氷結晶生成帯」と呼ばれ、約-1℃から-5℃の範囲です。

従来の緩慢冷凍では、この最大氷結晶生成帯をゆっくりと通過するため、食品の細胞内で大きな氷の結晶が形成されてしまいます。この大きな氷結晶が細胞壁を物理的に破壊してしまうことで、解凍時に細胞内の水分や旨味成分が「ドリップ」として流出し、食感のパサつき、風味の低下、色の変色などを引き起こしていました。しかし、急速冷凍機は、この最大氷結晶生成帯を極めて速いスピードで通過させます。

短時間でこの温度帯を通過することで、氷の結晶が非常に小さく、均一に形成されます。細胞が破壊されることなく水分が微細な氷の結晶として保持されるため、解凍時のドリップ流出を大幅に抑制できるのです。結果として、急速冷凍された魚介類は、獲れたてに近いプリプリとした食感、鮮やかな色、豊かな風味を保つことができ、高品質な冷凍品として提供できるようになります。この細胞破壊を防ぐ技術こそが、急速冷凍機が品質維持を実現する最大のメリットであり、消費者にご満足いただける商品を提供する上で欠かせない要素なのです。

一般的な業務用冷凍庫と急速冷凍機の違い

急速冷凍機と一般的な業務用冷凍庫(ストッカーやフリーザー)は、どちらも食品を凍結・保存する設備ですが、その目的と機能には大きな違いがあります。この違いを理解することが、自社の課題に最適な設備を選ぶ上で重要です。

一般的な業務用冷凍庫は、主に「冷凍状態を維持する」ことを目的としています。既に凍結された食品の保管や、時間をかけてゆっくりと食品を凍結させる際に使用されます。しかし、庫内温度は-20℃程度に設定されていても、食品の中心部がこの温度に到達するまでにはかなりの時間を要し、前述の最大氷結晶生成帯を緩やかに通過するため、品質劣化(ドリップの発生、食感の悪化)が避けられません。

一方、急速冷凍機は「食品を高品質に凍結させる」ことを主目的として設計されています。強力な冷気や冷却媒体を使用し、食品の熱を瞬間的に奪うことで、最大氷結晶生成帯を短時間で通過させます。これにより、氷結晶の肥大化による細胞破壊を防ぎ、解凍後の品質(食感、色、風味)を最大限に維持できるのが特徴です。下記に両者の主な違いをまとめました。

| 比較項目 | 業務用冷凍庫 | 急速冷凍機 |

|---|---|---|

| 凍結目的 | 冷凍保管 | 高品質凍結 |

| 凍結スピード | 緩慢 | 高速 |

| 氷結晶の大きさ | 大きい | 小さい |

| 食品品質への影響 | ドリップ多く、品質劣化しやすい | ドリップ少なく、品質維持できる |

| 主な用途 | 冷凍品の保管 | 生鮮食品の凍結・加工 |

このように、両者は根本的に異なる役割を持っており、アニサキス対策と品質維持を両立させるためには、急速冷凍機の導入が不可欠と言えるでしょう。

安全性だけじゃない!急速冷凍がもたらす品質向上と経営メリット

急速冷凍機の導入は、アニサキス対策という食の安全を確保するだけでなく、食品の品質向上や生産性の最適化、さらには新たな販路開拓といった経営上の多角的なメリットをもたらします。単なる設備投資ではなく、企業の成長を力強く後押しする戦略的な投資といえるでしょう。このセクションでは、急速冷凍機がどのようにして品質と経営の両面において事業価値を高めるのか、その具体的な利点をご紹介します。

獲れたての鮮度・食感・風味を維持し商品価値を最大化

急速冷凍機の最大の強みの一つは、食品の細胞破壊を最小限に抑えることで、獲れたてに近い鮮度や食感を維持できる点にあります。例えば、プリプリとした生魚の食感や、鮮やかな色合い、そして豊かな風味を解凍後も損なうことなく提供できます。これは、従来の冷凍方法では難しかったことです。

この高品質な冷凍技術によって、これまで生でしか提供できなかった高級魚介類を、冷凍品として寿司店や高級レストラン、さらには遠方の顧客にも提案できるようになります。結果として、商品の付加価値が大幅に向上し、より高い価格での販売が可能となるため、収益性の向上に直結します。顧客満足度の向上はもちろんのこと、ブランドイメージの強化にも繋がり、企業の競争力を高める重要な要素となるでしょう。

ドリップを抑制し、旨味成分の流出を防ぐ

食品が冷凍される過程で、氷の結晶が大きくなると細胞膜を破壊し、解凍時に水分と一緒に食品の旨味成分や栄養素が流出してしまいます。これが「ドリップ」と呼ばれる現象で、食品の味の低下や食感の劣化、そして重量ロスを引き起こす品質劣化の大きな原因です。

急速冷凍機は、食品が凍る際に最も氷結晶が大きくなりやすい温度帯(最大氷結晶生成帯)を極めて短時間で通過させます。これにより、氷結晶の成長を抑え、食品の細胞破壊を最小限に食い止めることができます。結果として、解凍時のドリップ流出を大幅に抑制し、食品本来の旨味成分や栄養素を閉じ込めたまま、高品質な状態を維持することが可能になります。これにより、歩留まりの改善にも繋がり、実質的なコスト削減効果も期待できます。

計画生産の実現でフードロス削減とコスト最適化

水産物の価格は、天候や漁獲量によって大きく変動します。急速冷凍機を導入することで、旬の時期や豊漁で安価に仕入れた魚介類を、品質を損なわずに長期保存することが可能になります。これにより、年間を通じて安定した価格で商品を供給できるようになり、仕入れコストの平準化が図れます。

また、受注予測に基づいた計画的な生産や、閑散期やアイドルタイムを利用した仕込みが可能となるため、生産効率が向上し、人件費の最適化にも繋がります。例えば、週末や繁忙期に備えて平日に食材を加工し、急速冷凍で保管しておくことで、急な需要変動にも柔軟に対応できるようになります。これらの取り組みは、食品廃棄の削減、すなわちフードロス削減にも大きく貢献し、環境負荷の低減と経営コストの最適化を同時に実現します。

冷凍品のEC・通販が可能になり全国へ販路を拡大

高品質な急速冷凍品を製造できることは、事業拡大の大きなチャンスとなります。特に、これまでは生鮮品ゆえに商圏が限られていた地方の事業者であっても、ECサイトや通販を活用することで、全国の消費者へ直接商品を届けることが可能になります。生鮮品では難しかった長距離輸送の課題をクリアし、新たなBtoCビジネスへの参入も視野に入れられるでしょう。

これにより、従来の卸売市場や飲食店への販売ルートに加え、個人顧客への直接販売という新たな収益の柱を築くことができます。全国にファンを増やし、ブランド認知度を高めることで、企業の持続的な成長に大きく貢献します。急速冷凍機は、単なる生産設備ではなく、ビジネスモデルを変革し、販路を拡大するための強力な戦略ツールとなるのです。

【目的別】業務用急速冷凍機の種類と失敗しない選び方

急速冷凍機の導入を検討されている皆様にとって、数多く存在する機種の中から最適な一台を選ぶことは非常に重要です。自社の製品や目的に合わない機種を選んでしまうと、期待した効果が得られなかったり、導入後に思わぬコストが発生したりする可能性があります。このセクションでは、最適な急速冷凍機を見つけるための実践的な選定方法を詳しく解説していきます。

急速冷凍機の主な4つの凍結方式と特徴

業務用急速冷凍機には、主に4つの凍結方式があります。それぞれ異なる原理で食品を凍結させるため、得意な食材や設置環境、コストなどに違いがあります。ここでは、各凍結方式の基本的な原理を簡潔にご紹介し、次のセクションでそれぞれの方式が持つ具体的な特徴や長所、短所について詳しく見ていきましょう。

エアブラスト方式:幅広い食材に対応

エアブラスト方式は、-30℃から-50℃程度の強力な冷風を食品に直接吹き付けて急速に凍結させる方法です。この方式は、トンネル型やバッチ型などさまざまな形状の機種があり、魚介類、肉類、パン、惣菜など、非常に多岐にわたる食材に対応できる汎用性の高さが最大の特長です。他の方式に比べて導入コストが比較的抑えられる傾向にありますが、冷風を当てることで食品の表面が乾燥しやすく、場合によっては「目減り」と呼ばれる水分蒸発による重量ロスが発生する可能性もあります。凍結速度は他の急速冷凍方式に比べてやや緩やかですが、幅広い食品で高品質な凍結が期待できるため、多くの食品加工現場で採用されています。

液体(ブライン)凍結方式:早い凍結スピード

液体(ブライン)凍結方式は、アルコールや塩化カルシウムなどの不凍液(ブライン液)を-30℃前後に冷却し、その液体の中に包装された食品を浸漬して凍結させる方法です。液体は空気よりも熱伝導率が非常に高いため、食品から熱を奪うスピードが速く、他の方式と比較しても早いスピードを実現できる点が最大のメリットです。これにより、食品の細胞破壊を極限まで抑え、解凍後の品質劣化を最小限にすることができます。ただし、直接液体に浸す特性上、食品は必ず密閉包装されている必要があり、液漏れや液体が食品に付着しないよう厳密な管理が求められます。また、ブライン液の管理コストや設備自体の導入コスト、ランニングコストが他の方式に比べて高くなる傾向があります。

コンタクト方式:形状が均一な製品に最適

コンタクト方式は、冷却された金属板で食品を上下から挟み込み、接触させて熱を奪うことで凍結させる方法です。金属板と食品が直接触れるため熱伝導効率が高く、比較的速い凍結スピードが期待できます。この方式の最大の特長は、食品の表面から均一に熱を奪うことで、変形を抑えながら凍結できる点にあります。しかし、金属板に密着させる必要があるため、平らで厚みが均一な製品、例えばすり身、魚の切り身、ステーキ肉、ハンバーグなどに用途が限定されます。形状が不揃いな食品や液体状の食品には不向きであるため、特定の製品を大量生産する食品工場などで効率的な凍結を実現したい場合に適しています。

液体ガス凍結方式:極低温で瞬間的に凍結

液体ガス凍結方式は、液体窒素や炭酸ガスなどの極低温の液体ガスを食品に直接噴射し、その気化熱を利用して瞬間的に凍結させる方法です。液体窒素の場合、-100℃以下の超低温で一気に凍結させるため、食品内の氷結晶は非常に小さく、食品の細胞構造へのダメージを最小限に抑え、最高品質の冷凍を実現できます。特に、生食用の魚介類など、繊細な品質が求められる高級食材の凍結に適しています。しかし、液体ガスを継続的に消費するためランニングコストが非常に高くなること、また大規模な設備が必要となる場合が多く、導入のハードルが高い点が課題です。高品質を追求する特定のニーズや少量生産の高級品などに用いられることが多い方式です。

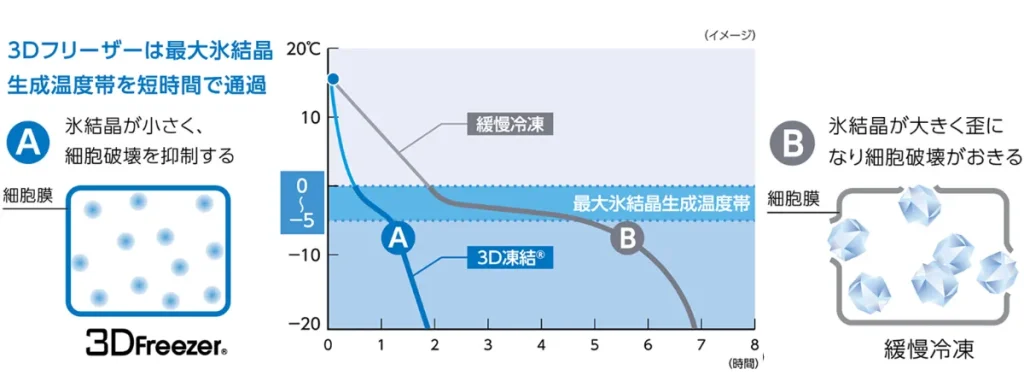

お勧めはエアブラスト方式(3Dフリーザー)高品質に特殊冷凍

急速冷凍機の多様な方式の中でも、特に鮮魚などの繊細な食材において高品質な冷凍を実現できるのが、エアブラスト方式の進化形である「3Dフリーザー」です。従来のエアブラスト方式が単一方向から冷風を当てるのに対し、3Dフリーザーは庫内のあらゆる方向から食品を包み込むように立体的な冷風(例えばACVCS技術)を当てることで、独特の優位性を発揮します。この立体的な冷風は、風が食品に直接強く当たりすぎることを防ぎ、乾燥や冷凍ムラを大幅に軽減します。結果として、食品の表面の品質劣化を最小限に抑えながら、内部まで均一かつ迅速に凍結させることが可能です。ドリップの発生を抑制し、解凍後も鮮度感のある色味、獲れたてに近いプリプリとした食感、そして豊かな風味を維持できるため、鮮魚加工業者の方々には特にお勧めできる方式です。

導入前に確認すべき3つの選定ポイント

急速冷凍機は決して安価な設備投資ではありません。そのため、導入後に後悔することのないよう、慎重に機種選定を進めることが肝心です。ここでは、急速冷凍機選びで失敗しないために、導入前に必ず確認すべき重要なポイントを3つご紹介します。これらのポイントをチェックリストとして活用することで、自社に最適な一台を見つけ、導入を成功に導きましょう。

ポイント1:凍結テストで食材との相性を確認する

急速冷凍機を選ぶ上で最も重要であり、決して省略してはならないステップが「凍結テスト」の実施です。カタログに記載されているスペックやメーカーの謳い文句だけでは、実際に自社の食材を凍結し、解凍した際にどのような品質になるのかを正確に判断することはできません。多くの急速冷凍機メーカーでは、無料または有償で凍結テストの機会を提供しています。この機会を最大限に活用し、実際に自社で扱う主力製品を複数持ち込んで、様々な条件で凍結テストを行ってください。凍結後のドリップ量、色味、食感、風味などを自身の目と舌で直接確認することが不可欠です。可能であれば、複数のメーカーの機種で比較テストを行い、最も自社の求める品質と相性の良い一台を見つけることが、最適な選択への近道となります。

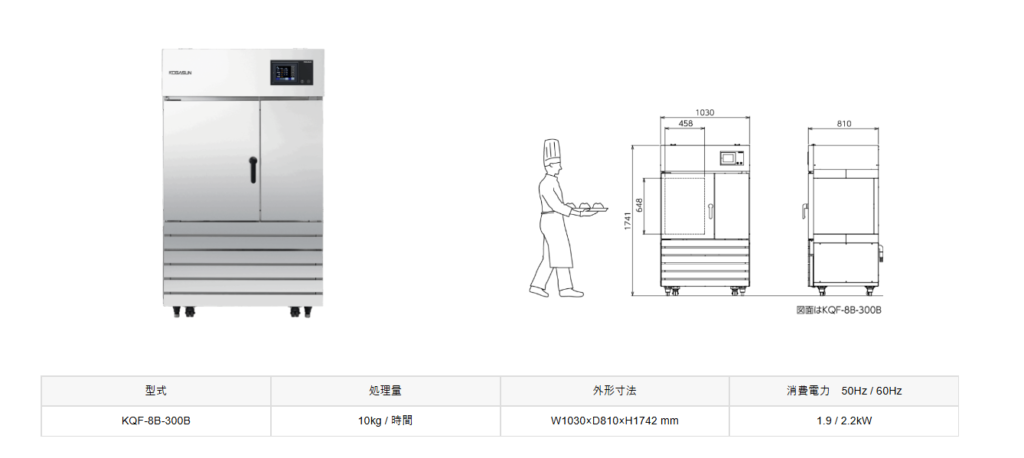

ポイント2:生産量や設置スペースに合った規模を選ぶ

急速冷凍機は、自社の生産体制に合致した適切な「サイズ」と「処理能力」を選ぶことが重要です。1日あたりの生産量、1バッチ(一度に処理する量)あたりの処理能力、そして将来的な増産計画などを具体的に考慮し、オーバースペックにならないか、あるいは能力不足で生産ラインが停滞しないかを見極める必要があります。例えば、日によって生産量に大きな変動がある場合は、柔軟に対応できる機種や、複数の小型機導入なども視野に入れると良いでしょう。また、物理的な設置条件の確認も不可欠です。工場の限られたスペースに設置可能か、既存の生産ラインや従業員の動線がスムーズに確保できるかなど、設置場所の寸法や電源、給排水設備なども含めて詳細に検討してください。

ポイント3:導入後のサポート・メンテナンス体制を確認する

急速冷凍機は一度導入すれば長く使い続ける設備であり、生産ラインの重要な一部となります。そのため、導入後のメーカーによる保守・サポート体制が充実しているかは、選定における重要なポイントです。万が一の故障やトラブルが発生した際に、迅速に駆けつけて対応してくれるか、定期的な点検やメンテナンスサービスは提供されているか、また操作方法に関するトレーニングや、凍結技術に関する技術的な相談に親身に対応してくれるかなどを事前に確認しておきましょう。安心して長期間にわたり機器を使用し、安定した生産を続けるためには、信頼できるパートナーとして手厚いサポートを提供してくれるメーカーを選ぶことが非常に大切ですいです。

急速冷凍機の導入事例|安全性と品質向上でビジネスを拡大

急速冷凍機は、アニサキス対策といった食品の安全性を確保するだけでなく、製品の品質向上や業務効率の改善、さらには新たなビジネスチャンスの創出といった経営的なメリットも数多くもたらします。ここでは、実際に急速冷凍機を導入した企業が、具体的にどのような課題を解決し、どのような成果を上げているのかを、具体的な事例を交えてご紹介します。これにより、読者の皆様がご自身のビジネスに急速冷凍機を導入した際のイメージをより明確にしていただけるでしょう。

【水産加工業】アニサキス対策と品質維持を両立し、高級寿司ネタの安定供給を実現

これまで鮮魚加工業界では、生食用魚介類のアニサキス対策が大きな課題でした。例えば、サバやイワシなどの青魚はアニサキスの寄生リスクが高く、目視検査には多大な労力と時間が必要で、それでも見落としによる食中毒のリスクを完全に排除することは困難でした。しかし、3Dフリーザーなどの急速冷凍機を導入することで、この状況は大きく変わりました。

ある地方の水産加工会社では、急速冷凍機を導入する前は、アニサキスが確認された魚については出荷を断念せざるを得ず、廃棄ロスが発生していました。しかし、急速冷凍機を導入し、厚生労働省の基準であるマイナス20℃以下で24時間以上の冷凍処理を施すことで、アニサキスを確実に死滅させることができるようになりました。これにより、安全性に対する懸念が解消され、これまで生での提供が難しかった魚介類も、安全な冷凍品として商品化できるようになったのです。

さらに、急速冷凍は細胞の破壊を最小限に抑えるため、解凍後も獲れたてに近い鮮度と食感、豊かな風味を保つことが可能です。この「生に近い品質」が高く評価され、都内の高級寿司店や料亭との新たな取引が始まりました。安全性確保による顧客からの信頼獲得と、品質向上による付加価値創造を同時に実現し、売上とブランドイメージの向上に大きく貢献しています。

【食品工場】セントラルキッチンでの活用で生産性を向上し、人手不足を解消

急速冷凍機は、水産加工業だけでなく、セントラルキッチンを持つ食品工場や外食チェーンにおいても、生産性の向上と人手不足の解消に大きく貢献しています。ある大手外食チェーンでは、複数の店舗で提供する惣菜や料理の仕込みをセントラルキッチンに集約し、急速冷凍機で一括して冷凍しています。これにより、調理済みの半製品や完成品を新鮮な状態で長期保存できるようになりました。

各店舗では、必要な時に必要な量だけ解凍・加熱するだけで済むため、調理工程が大幅に簡略化されました。結果として、専門的な調理スキルを持つ従業員を各店舗に多く配置する必要がなくなり、深刻化する人手不足の解消に繋がっています。また、セントラルキッチンで一括生産することにより、各店舗での味のばらつきがなくなり、均一で高品質な料理を提供できるようになりました。

計画生産が可能になったことで、旬の食材を大量に仕入れて冷凍保存したり、アイドルタイム(稼働が少ない時間帯)を利用して仕込みを行ったりと、生産効率が向上しました。これにより、コスト最適化と品質の標準化が同時に実現され、幅広い業種で急速冷凍機の応用価値が示されています。

急速冷凍機の導入費用とコスト削減のポイント

急速冷凍機の導入を検討されている方にとって、最も気になる点の一つが費用ではないでしょうか。急速冷凍機は決して安価な設備投資ではありませんが、その費用対効果を正しく理解し、コストを抑えるための具体的な方法を知ることで、導入への不安は大きく軽減されます。このセクションでは、急速冷凍機の価格相場やランニングコスト、さらには国や自治体の補助金を活用して導入コストを抑える方法について詳しく解説していきます。

機種別の価格相場とランニングコスト

急速冷凍機の導入には、本体価格だけでなく、設置費用や導入後のランニングコストも考慮する必要があります。本体価格は機種のサイズや凍結方式によって大きく異なり、小型のバッチ式であれば数百万円から導入できるものもありますが、処理能力の高い大型のトンネル式や特殊な方式では数千万円以上になることも珍しくありません。例えば、エアブラスト方式の小型機であれば200万円~500万円程度、液体(ブライン)凍結方式の中型機であれば500万円~1,000万円以上が目安となるでしょう。

また、初期費用だけでなく、長期的な運用コストも重要な判断材料です。主なランニングコストとしては、電気代が挙げられます。特に冷却能力の高い急速冷凍機は消費電力も大きくなる傾向があるため、導入前にメーカーから具体的な電気代の試算を確認することが大切です。さらに、液体ガス凍結方式の場合は液体窒素や炭酸ガスなどの消耗品費用が継続的に発生しますし、ブライン凍結方式ではブライン液の管理費用なども考慮する必要があります。

加えて、定期的なメンテナンス費用や、万が一の故障時の修理費用なども見込んでおくことが、トータルコストを把握する上で不可欠です。これらの費用を総合的に検討し、自社の事業規模や生産計画に合った機種を選ぶことが、費用対効果を最大化する鍵となります。

「ものづくり補助金」などを活用して導入コストを抑える方法

急速冷凍機の導入コストは決して安くありませんが、国や自治体が提供する補助金制度を賢く活用することで、その負担を大幅に軽減できる可能性があります。特に中小企業を対象とした「ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)」は、急速冷凍機のような生産性向上に資する設備投資に適用される代表的な補助金です。この補助金は、革新的な製品開発やサービス提供、生産プロセス改善のための設備導入を支援するもので、急速冷凍機の導入による品質向上や生産性向上は、まさにこの補助金の対象となりえます。

また、「事業再構築補助金」も有力な選択肢です。これは、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、新たな事業に挑戦する中小企業等を支援する制度であり、急速冷凍機の導入を通じて新たな商品開発や販路開拓を行う場合に活用できる可能性があります。これらの補助金は、それぞれ対象となる事業者や要件、補助率、上限額などが定められていますので、自社の状況に合った補助金制度をよく調べて申請準備を進めることが重要です。多くの場合、申請には事業計画書の作成が必須となり、専門的な知識が求められるため、メーカーや中小企業診断士などの専門家と相談しながら進めることをおすすめします。

補助金以外にも、初期費用を抑える方法としてリース契約も有効です。リース契約を利用すれば、一度に高額な費用を支払う必要がなく、月々のリース料を経費として計上できるため、資金繰りの負担を軽減しながら最新の設備を導入することが可能になります。自社の財務状況や事業計画に合わせて、最適な導入方法を検討しましょう。

まとめ:急速冷凍機は「食の安全」と「事業成長」を両立する戦略的投資

急速冷凍機の導入は、単なる設備投資やコストセンターと捉えられがちですが、実際には「食の安全」と「事業成長」という二つの重要な側面を同時に強化する戦略的な投資と言えます。アニサキスなどの食中毒リスクを確実に取り除く「守り」の対策として機能するだけでなく、これまで難しかった高品質な冷凍品の提供を可能にし、商品価値の向上や新たな販路開拓といった「攻め」の経営を力強く後押しします。

急速冷凍技術によって、食品本来の鮮度や風味を損なうことなく長期保存が可能になるため、フードロス削減や計画生産によるコスト最適化にも貢献します。さらに、高品質な冷凍品はECサイトや通販での販売を可能にし、全国規模でのビジネス展開の機会をもたらします。現代社会において、食の安全に対する消費者の意識はますます高まっており、急速冷凍機への投資は、顧客からの信頼を獲得し、企業の持続的な成長を支える強固な基盤を築くことにつながります。

安全性と品質、そして経営効率という複数の課題を一度に解決する急速冷凍機は、未来の食品ビジネスを形作る上で不可欠な存在と言えるでしょう。

急速冷凍機に関するご相談・無料凍結テストのご案内

急速冷凍機の導入をご検討されているものの、「どの機種が自社の製品に最適なのかわからない」「実際に冷凍した際の品質を確かめたい」といったお悩みをお持ちではありませんか。そのような場合は、ぜひお気軽にご相談ください。経験豊富な専門スタッフが、お客様の事業内容や冷凍したい食材、生産量、設置スペースなど、具体的な状況を詳しくお伺いし、最適な急速冷凍機をご提案いたします。

また、ほとんどのメーカーでは、お客様の大切な食材を用いた無料の凍結テストを実施しています。実際にテストを行うことで、冷凍後の色、食感、風味の変化を直接ご確認いただけます。カタログデータだけでは分からない、解凍後のドリップ量や製品の仕上がりを、お客様ご自身の目と舌でお確かめください。無料凍結テストのお申し込みや、導入に関するご質問は、下記のお問い合わせフォームまたはお電話にて承っております。まずは一度、お気軽にご連絡ください。