「売れ残った惣菜を、毎日大量に廃棄している…」 「豊作なのに、規格外というだけで多くの野菜が捨てられている」 「急なキャンセルで、用意していた食材が無駄になってしまった」

食品を扱うすべての事業者が、日々直面している深刻な問題、それが「フードロス(食品ロス)」です。まだ食べられるにもかかわらず、様々な理由で廃棄されてしまう食品。その量は、日本国内だけで年間523万トン(令和3年度推計)にも上り、これは全国民が毎日お茶碗1杯分のご飯を捨てているのと同じ量です。[1]

フードロスは、単に「もったいない」という倫理的な問題だけではありません。廃棄コストの発生、原材料費の損失といった経営への直接的な打撃であり、さらには環境負荷の増大にも繋がる社会的な課題です。これは、国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)のターゲット12.3「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」にも直結する、世界共通のテーマなのです。[2]

この根深い課題に対して、「急速冷凍」技術が、今、最もパワフルな解決策の一つとして注目されています。なぜ急速冷凍はフードロスを削減できるのか?この記事では、その5つの具体的な理由を、事例を交えながら解説します。

Contents

理由1:食材の「寿命」を劇的に延ばし、廃棄を防ぐ

フードロス削減における急速冷凍の最も基本的かつ強力な効果は、食品の可食期間を飛躍的に延長できることです。

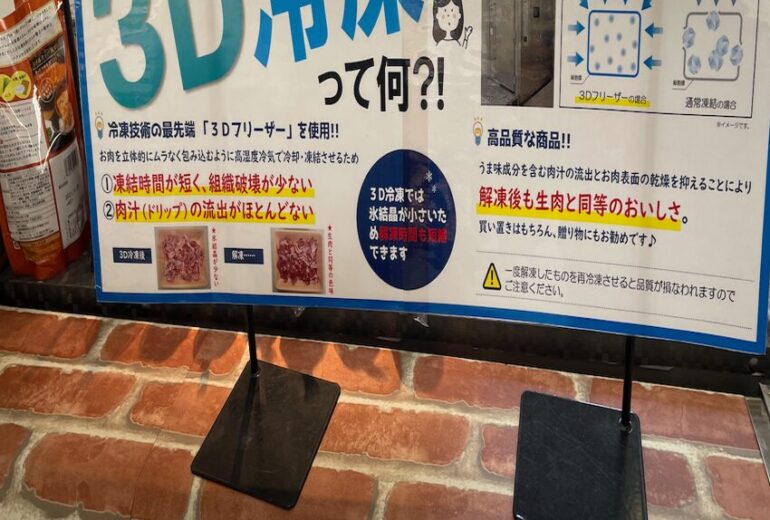

•生鮮食品の長期保存: 肉、魚、野菜、果物など、傷みやすく賞味期限の短い生鮮食品も、旬の最も美味しい状態で急速冷凍することで、その品質と栄養価を数ヶ月から1年以上も維持することが可能になります。

•突発的なロスの回避: 天候不順による客数の減少、急な団体客のキャンセルなどで余ってしまった食材や料理も、廃棄することなく急速冷凍すれば、後日、品質を損なわずに提供できます。

従来の緩慢冷凍では、解凍時のドリップ流出など品質劣化が著しく、長期保存には不向きでした。しかし、食品の細胞を破壊しない急速冷凍技術の登場により、「長期保存=品質劣化」という常識は覆されたのです。

理由2:「計画生産」を可能にし、作りすぎを防ぐ

飲食店や惣菜店におけるフードロスの多くは、需要予測の失敗による「作りすぎ」が原因です。

急速冷凍を導入すると、調理工程に「冷凍ストック」という選択肢が生まれます。これにより、日々の需要変動に合わせた生産ではなく、「計画生産」へとシフトすることが可能になります。

•アイドルタイムの有効活用: 比較的手が空いている時間にまとめて調理・仕込みを行い、急速冷凍してストックしておく。

•ピークタイムの作業軽減: ピーク時には、必要な分だけ冷凍ストックを解凍・再加熱して提供する。

この仕組みにより、日々の需要を過剰に見積もる必要がなくなり、作りすぎによる廃棄を構造的に削減できます。これは、人手不足の解消や生産性の向上にも直結する、非常に合理的な生産体制です。

理由3:「規格外品」に新たな価値を与える

農業や漁業の現場では、味や品質には何の問題もないにもかかわらず、「形が悪い」「大きさが不揃い」といった理由だけで「規格外」とされ、市場に流通することなく廃棄されてしまう農水産物が大量に存在します。

急速冷凍は、この「規格外品」に新たな命を吹き込みます。

•加工用原料としての活用: 規格外の野菜や果物を、カット、ペースト、ピューレなどに加工し、急速冷凍して保存。スープやソース、ジャム、スムージーなどの原料として、年間を通じて安定的に供給することが可能になります。

•BtoC商品への転換: 例えば、形が不揃いな魚を切り身やフライ用に加工し、急速冷凍して「訳あり商品」として消費者に直接販売する。これにより、生産者は新たな収益源を確保できます。

急速冷凍は、これまで価値がないと見なされてきた資源を、価値ある商品へと転換させるアップサイクル技術なのです。

理由4:サプライチェーン全体のロスを削減する

フードロスは、小売店や飲食店だけでなく、生産から加工、卸、輸送に至るサプライチェーン全体で発生しています。

産地で収穫された農水産物を、鮮度のいいうちに急速冷凍する「川上での冷凍」を導入することで、流通過程での品質劣化や廃棄を大幅に削減できます。

•輸送中の鮮度維持: 長距離輸送や輸出においても、獲れたて・採れたての品質を維持したまま、世界中に届けることが可能になります。

•市場価格の安定化: 豊漁・豊作で価格が暴落した際も、安易に廃棄するのではなく、急速冷凍してストックしておくことで、需要期に出荷し、価格の安定化に貢献できます。

理由5:新たな商品開発と販路拡大を促進する

急速冷凍は、これまで廃棄されていた食材や、日持ちしないために商品化を諦めていたメニューを、新たな商品として蘇らせる力を持っています。

•飲食店のテイクアウト・通販: お店の人気メニューを高品質な冷凍食品として商品化し、テイクアウトやECサイトで販売。店舗の席数や営業時間に依存しない、新たな収益の柱を構築できます。

•加工食品の開発: 規格外の果物を使った冷凍フルーツ、地元の魚を使った冷凍惣菜など、地域資源を活用した6次産業化の取り組みを加速させます。

フードロス削減の取り組みが、結果として新たなビジネスチャンスの創出に繋がる。これも、急速冷凍がもたらす大きなメリットの一つです。

まとめ

急速冷凍は、単なる保存技術ではありません。それは、フードロスという世界的な課題に立ち向かい、SDGsの目標達成に貢献しながら、同時に企業の利益向上と新たな価値創造を実現するための、極めて有効な経営戦略です。

急速冷凍がフードロスを削減する5つの理由を振り返りましょう。

1.食材の寿命を延ばし、廃棄そのものを防ぐ。

2.計画生産を可能にし、作りすぎによるロスを防ぐ。

3.規格外品に価値を与え、未利用資源を有効活用する。

4.サプライチェーン全体のロスを削減する。

5.新たな商品開発を促し、ビジネスチャンスを創出する。

もし、あなたのビジネスがフードロス問題に直面しているなら、急速冷凍機の導入は、その状況を打開する強力な一手となり得ます。

KOGASUNでは、お客様の廃棄食材が、急速冷凍によってどのような価値ある商品に生まれ変わる可能性があるか、具体的なご提案と無料の冷凍テストを通じて、その可能性を可視化するお手伝いをしています。

フードロス削減への貢献は、企業の社会的責任であると同時に、経営効率を高めるチャンスでもあります。その第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。

関連記事

▶ 関連記事「飲食店が急速冷凍機を導入すべき5つの理由」を読む

参考文献 [1]: https://www.maff.go.jp/j/press/shokuhin/recycle/230609.html “農林水産省. (2023). 食品ロス量(令和3年度推計値)の公表について.” [2]: https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/sdgs_icon_12_c_rgb_ja/ “国際連合広報センター. (n.d. ). 12. つくる責任 つかう責任.”