食品業界において深刻な課題となっている「食品ロス」。日本国内では年間約570万トンの食品ロスが発生しており、そのうち約328万トンが事業系食品ロスと言われています。この膨大な廃棄は、環境負荷の増大だけでなく、事業者にとって大きな経済的損失でもあります。

本記事では、食品ロス削減に効果的な設備投資として注目されている「急速冷凍機」について、そのメリットや導入効果、導入時の注意点などを事業者目線でご紹介します。

Contents

急速冷凍とは?通常の冷凍との違い

急速冷凍のメカニズム

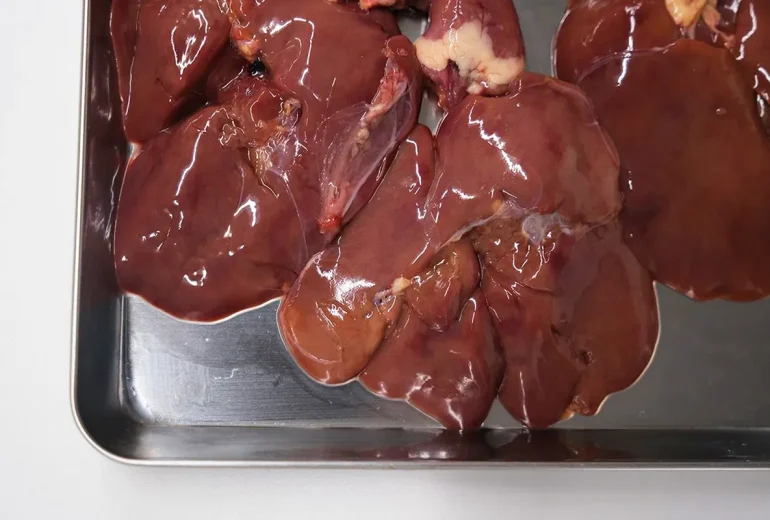

急速冷凍とは、食品を-30℃以下の超低温で短時間のうちに凍結させる技術です。通常の冷凍では、食品内部の水分が凍るまでに時間がかかり、その過程で大きな氷の結晶が形成されます。この氷の結晶が細胞膜を破壊し、解凍時にドリップ(肉や魚から出る水分)となって流出するため、食品の品質低下を招きます。

対して急速冷凍では、食品内部に微細な氷の結晶しか形成されないため、細胞破壊が最小限に抑えられ、解凍後も鮮度や風味、食感を高く保つことができます。

通常冷凍との品質差

| 急速冷凍 | 通常冷凍 | |

|---|---|---|

| 凍結速度 | 数十分〜1時間程度 | 数時間 |

| 凍結温度 | -30℃以下 | -18℃前後 |

| 氷の結晶 | 微細 | 大きい |

| 解凍後の品質 | 高品質を維持 | 品質低下が著しい |

| 風味・食感 | 生に近い状態を保持 | 劣化が目立つ |

| ドリップの量 | 少ない | 多い |

食品ロス削減につながる急速冷凍機導入のメリット

1. 賞味期限の大幅延長

急速冷凍により、食材の鮮度と品質を長期間保持できるため、賞味期限を大幅に延長することが可能です。例えば、通常数日で傷んでしまう生鮮食品も、適切な急速冷凍処理を行えば1年以上の保存も可能になります。

これにより、仕入れ過剰や売れ残りによる廃棄を減らすことができます。特に季節商品や需要変動の大きい食材に対して効果的です。

2. 原材料の無駄削減

加工食品製造業では、製造過程で発生する端材や規格外品が多く廃棄されています。急速冷凍機を導入することで、これらを冷凍保存し、別メニューの原材料として活用することが可能になります。

例えば、パン製造時の端切れや形の整わないものを冷凍保存し、後日プリンやプディングの材料として再利用するなど、原材料の有効活用が進みます。

3. 計画生産による効率化

急速冷凍技術を活用することで、需要の波に左右されない計画的な生産が可能になります。閑散期に作り置きし、繁忙期に解凍・提供するといった運用ができるため、人員配置の最適化やエネルギー使用の効率化にもつながります。

4. 仕入れコスト削減

旬の時期に大量仕入れし急速冷凍することで、食材の最適な価格での調達が可能になります。例えば、夏に収穫されるトマトを急速冷凍しておけば、冬でも高品質なトマト料理を提供でき、かつ仕入れコストも抑えられます。

5. 品質の安定化

急速冷凍により解凍後も品質が安定するため、一定水準以上の商品・料理の提供が可能になります。特に飲食店やケータリング業では、提供品質の安定は顧客満足度向上に直結します。

業種別・急速冷凍機活用事例

飲食店

- 閑散期と繁忙期の波を平準化するための調理済み食材の保存

- 仕込み作業の効率化(週1回の大量仕込み→急速冷凍→必要時に解凍)

- 季節限定メニューの通年提供(旬の素材を急速冷凍して保存)

食品製造業

- 生産ライン停止時間の削減(設備切り替え時の中間品の保存)

- 規格外品や端材の有効活用

- 原材料の長期保存による調達コスト最適化

小売業(スーパー・コンビニなど)

- 売れ残り予測商品の事前冷凍による廃棄削減

- 消費期限切れ間近の商品を加工・冷凍して別商品化

- 季節商品の通年販売

ホテル・結婚式場

- バンケット・宴会での急な人数変動への対応

- オフシーズンの効率的な人員配置(閑散期に作り置き)

- 特別食(アレルギー対応等)のストック

急速冷凍機選定のポイント

1. 業務規模に合った処理能力

急速冷凍機の導入にあたっては、日々の処理量に適した能力の機器を選定することが重要です。過剰な能力の機種を選ぶとイニシャルコストが高くなり、逆に能力不足だと作業効率が下がります。

一般的な目安:

- 小規模飲食店:バッチ式10kg/時間

- 中規模店舗・施設:バッチ式20〜50kg/時間

- 食品製造業:大型バッチ式、トンネル型フリーザーやスパイラルフリーザーなどの連続式 100kg/時間以上

2. 設置スペースと電源容量

急速冷凍機は通常の冷凍庫よりも設置スペースと電源容量が必要です。特に業務用機器は三相200Vなどの特殊電源が必要になるケースが多いため、事前の設備確認が必須です。

3. 導入コストと投資回収計画

急速冷凍機の導入コストは機種により数十万円から数千万円と幅広いです。導入前に以下の点を考慮した投資回収計画を立てましょう。

- 初期投資額(本体価格・設置工事費・周辺設備費)

- ランニングコスト(電気代・メンテナンス費)

- 食品ロス削減による節約効果

- 生産性向上による人件費削減効果

- 補助金・助成金の活用可能性

4. メンテナンス体制

24時間稼働が必要な業種では、故障時の対応やメンテナンス体制も重要な選定ポイントです。メーカーのサポート体制や保守契約の内容も確認しましょう。

導入事例

事例1:都内イタリアンレストラン A店

従業員10名程度の中規模レストラン。客数の変動が大きく、週末は満席、平日は閑散としていました。

導入前の課題:

- 週末に備えた仕込みの多くが週明けに廃棄

- 忙しい週末は調理が追いつかず提供時間が長くなる

- 季節食材を使ったメニューが短期間しか提供できない

導入した設備: バッチ式急速冷凍機(15kg/回処理)

導入後の効果:

- 食品廃棄量が約70%減少

- 週明けの廃棄ロスがなくなり、月間約15万円のコスト削減

- 週末の調理時間短縮により客回転率が15%向上

- 季節限定メニューの通年提供が可能になり、客単価が8%向上

投資回収期間:約1年半

事例2:惣菜製造卸 B社

スーパー向け惣菜の製造卸会社。日配品のため賞味期限が短く、返品ロスが課題でした。

導入前の課題:

- 小売店からの返品率が15%前後

- 需要予測の難しさから過剰生産体質

- 繁忙期と閑散期の生産量差が大きく、人員配置が非効率

導入した設備: バッチ式急速冷凍機(100kg/時間処理)

導入後の効果:

- 返品商品の一部を冷凍加工し別商品化、廃棄率を15%→5%に削減

- 閑散期に余剰生産能力で繁忙期向け商品を製造・冷凍保存

- 生産計画の平準化により人件費が約12%削減

- 新たな冷凍惣菜ラインの開発により売上が15%増加

投資回収期間:約2年

急速冷凍導入時の注意点

1. 品目に適した冷凍条件の設定

食材によって最適な冷凍温度や時間は異なります。導入当初は試験的に少量ずつ冷凍し、解凍後の品質をチェックしながら最適な条件を見つけることをお勧めします。

2. 適切な解凍方法の確立

せっかく急速冷凍で品質を保持しても、解凍方法が不適切だと品質劣化を招きます。食材ごとに適した解凍方法(自然解凍、流水解凍、スチコン解凍など)を確立しましょう。

3. 衛生管理の徹底

冷凍前の食材の鮮度と衛生状態が最終的な品質を左右します。急速冷凍は「品質を維持しながら冷凍加工(保存)」するだけであり、品質を「向上」させるものではないことを理解し、冷凍前の衛生管理を徹底しましょう。

4. 従業員教育

急速冷凍の運用について従業員教育を行うことで、設備の効果を最大化できます。特に「何を」「いつ」「どのように」冷凍・解凍するかの手順書作成が重要です。

導入を後押しする補助金・支援制度

食品ロス削減に貢献する設備投資として、急速冷凍機の導入には様々な公的支援が活用できる場合があります。

- 中小企業等事業再構築促進補助金

- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

- 小規模事業者持続化補助金

- 各自治体の食品ロス削減関連補助金

※補助金は年度や地域により内容が変わりますので、最新情報は各機関にお問い合わせください。

まとめ

急速冷凍機の導入は、単なる設備投資ではなく、食品ロス削減と事業効率化を同時に実現する戦略的投資です。適切な規模と用途で導入することで、コスト削減だけでなく、商品価値の向上や新たなビジネスチャンスにもつながります。

食品関連事業者の皆様には、自社の業態や規模に合わせた急速冷凍機の導入をぜひご検討いただき、持続可能な食品ビジネスの実現にお役立ていただければ幸いです。

次世代の冷凍技術が

ここに誕生

従来の冷凍では実現できなかった高品質な急速冷凍・冷却を1台で実現。高湿度3D冷気で特殊冷凍が可能に。食品本来の味と食感を保ち、保存性を高めながらコストも削減します。